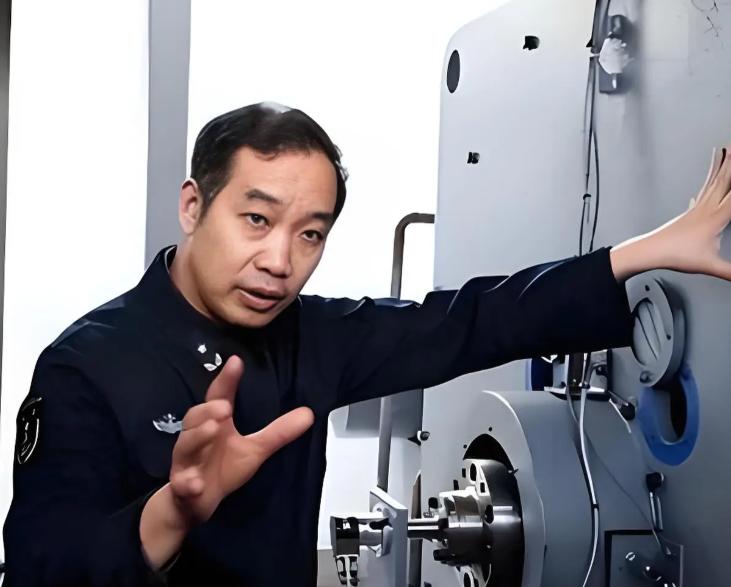

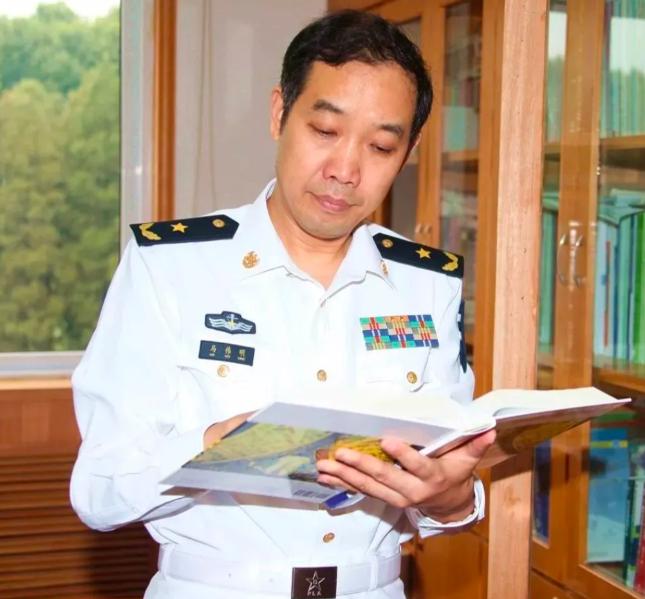

马伟明猜中了,百亿核航母变成“烂尾工程”,军方给出最后的期限,中国教授竟然预言了美国福特级航母的未来,美国耗资百亿建造的核动力航母,最后却成了“烂尾工程”,这究竟是怎么一回事呢? 当人们聊起航空母舰,话题总会落到美国的“福特”号和中国的“福建”舰身上,但这不只是比谁的船更大、技术更炫那么简单,这是两种完全不同的发展哲学在“硬碰硬”。 中国电磁技术领域的专家马伟明院士就曾说过,美国人虽然第一个搞出了电磁弹射,但步子迈得太大,原理都没吃透,风险很高。 当时听起来像句狠话,现在回头看,简直是精准的预言,福特号今天的尴尬,真不是意外,在技术研发这条路上,中美就像走到了一个岔路口。 美国人给福特级航母,选了一条“大跃进”的路,把电磁弹射、新拦阻索、武器升降机等十几个革命性的新玩意儿,一股脑全塞进了一艘船里。 这是对自己技术整合能力的高度自信,也是对新技术落地难度的一种低估,可结果呢? 这艘2017年就服役的巨舰,直到2023年才实现首次部署,活脱脱成了一个漂在海上的“问题试验田”,它的核心:电磁弹射系统,可靠性差得惊人,直到现在都没法和关键的F-35C舰载机完美配合。 中国这边呢,走的是一条稳扎稳打的“小步快跑”路线,先是改造“辽宁舰”,从零开始学怎么玩航母,然后造出“山东舰”,把常规的滑跃起飞技术彻底搞明白。 每一步都是为下一步踩实了“地基”,所以“福建舰”上马电磁弹射,就显得水到渠成,马伟明团队,更是聪明地绕开了美国的技术路线,搞出了中压直流方案,成果怎么样? 陆上测试创造了数千次无故障的纪录,“一步一个脚印”,反而实现了后发赶超,航母这种国之重器,比拼的远不止是甲板上的技术,更是甲板之下的整个国家工业实力,福特号的种种问题,其实早就写在了美国制造业的现状里。 冷战后美国的工业体系出现了空心化,现在全美只剩下一家能造航母的船厂,工人的平均年龄已经到了55岁,年轻人根本不愿意干这个。 像特种钢材这种关键材料,产能萎缩到不足三十年前的三成,这样的底子,怎么撑得起福特号那么宏大的“梦想”? 所以我们看到,第二艘“肯尼迪”号从2007年开工,交付日期一拖再拖,最新说法是2027年,船体在船坞里都停了八年,已经锈迹斑斑。 那超过百亿美元的造价,不仅是技术贵,更是整个工业体系效率低下的代价,反观中国“福建舰”下水后紧锣密鼓地进行海试,这种速度本身就说明了一切,是有一个完整的产业链、庞大的工程师队伍和高效的管理在支撑着。 其实选择什么样的技术路线、拥有什么样的工业基础,都源于国家战略的不同,美国追求的是一种,能维持全球霸权的“梦之航母”,要绝对领先。 但现实是这艘“梦之船”,迟迟无法形成战斗力,反而拖累了海军的全球部署,甚至可能导致航母总数下降,这种战略上的急于求成,让福特号成了自己宏大野心的“绊脚石”。 中国的目标就现实得多,航母是为维护国家主权和区域稳定服务的,“辽宁舰”和“山东舰”早就具备了战斗力,在西太平洋搞双航母联合行动,也早就不是传闻了。 而“福建舰”的目标,是战斗力的“倍增器”,不是另一个遥遥无期的试验平台,歼-35、空警-600这些关键机型顺利上舰测试,就知道福建舰,是朝着快速形成战斗力的目标推进去的。 所以福特号的”挣扎“和福建舰的”崛起“,不是简单的一艘船对另一艘船的胜利,马院士当年的判断,与其说是预言,不如说是一位顶尖工程师,对客观规律的深刻洞察,尖端科技的“皇冠”,终究需要坚实的工业、谨慎的规划和清醒的目标,才能稳稳戴上。