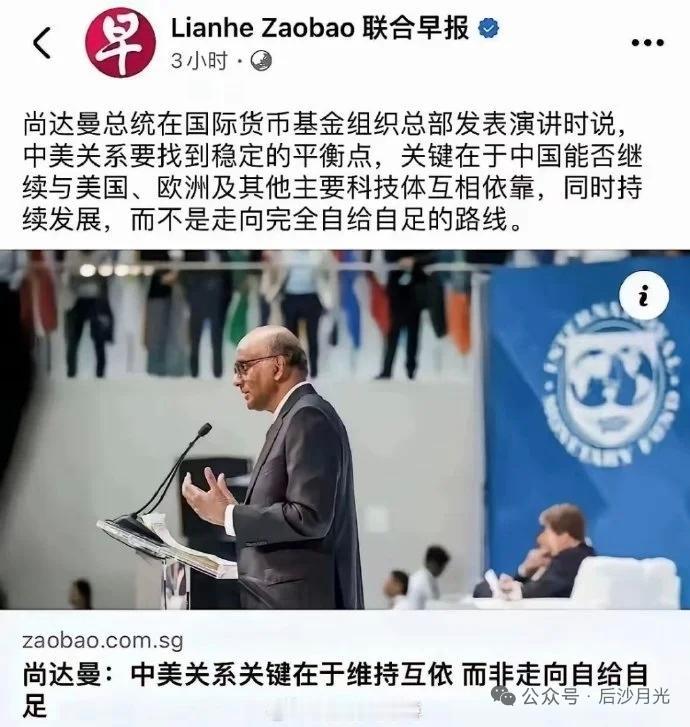

一位新加坡华人在社交平台直言:“在新加坡的华人,根本不在乎中国到底好不好。 这番话打破了很多人的固有认知 —— 多数人以为新加坡 70% 的华人人口占比,会让华人成为最受认同的群体,可事实恰恰相反。 在新加坡街头随机采访,十个华人里有九个会明确说 “我是新加坡人”,而非 “我是华人”,这种身份认知的清晰分界,早已刻进当地华人的日常。 2025 年 10 月,新加坡人力部发布的就业数据里藏着身份认同的密码。 在 AI 工程师这一增长最快的职位中,华人从业者占比 68%,但招聘需求里 “精通中英双语” 的要求已从 2015 年的 52% 降至 2025 年的 27%。 领英报告显示,新加坡企业更看重 AI 工具使用能力,81% 的高管宁愿聘用熟练操作 AI 工具的单语人才,也不愿选择经验丰富但缺乏技术能力的双语者。 这意味着,语言与族群身份已不再是职业竞争的关键,国家培养的 “技术适配力” 才是核心。 组屋政策的细节更能说明问题。 2025 年最新组屋分配规则中,跨种族合租家庭可获得额外购房补贴,这一政策推出后,华人与马来族、印度族合租的比例较去年提升 12%。 住在义顺组屋区的华人学生李佳怡,家里隔壁是马来族医生,对门是印度族教师,她在社交平台分享:“开斋节和屠妖节都能收到邻居的点心,春节我们会一起挂灯笼,种族只是节日不同而已。 ” 这种刻意营造的混居环境,让 “新加坡人” 的身份标签覆盖了族群差异。 教育领域的新动向正在重塑年轻一代的认知。 2025 年 9 月,教育部长李智升在国会明确提出,要打破教育 “竞赛” 模式,弱化单一分数评价,强化 “品格与公民教育”。 小学阶段优先推行纸质阅读与手写练习,中文课融入新加坡本土故事,比如用华语讲述牛车水的历史变迁。 但实际效果有限,教育部同期数据显示,12 岁学生中文读写达标率仍低于英语 18 个百分点,多数家长更愿意为孩子报名 AI 编程课,而非中文补习。 文化传统的存续方式早已本土化。 2025 年春节,牛车水庙会首次引入数字祈福墙,年轻人用英语输入祝福投射到屏幕上,旁边的舞台上马来族舞者与华人舞狮队同台表演。 中秋市集里,传统莲蓉月饼与印度拉杜球、马来椰丝糕摆在一起售卖,摊主陈美玲是第三代华人,她用英语介绍:“这些都是新加坡的中秋味道。 ” 祭祖仪式也简化不少,电子香烛逐渐替代传统香烛,族谱多以英文标注,血缘记忆在代际传递中不断淡化。 经济层面的务实选择与身份认同泾渭分明。 2025 年新加坡与中国的贸易额持续增长,但普通民众的关注点集中在具体收益上。 在裕廊工业区工作的华人工程师黄志强说:“中企来投资能创造更多岗位,这很好,但这是新加坡的经济机会,和我是不是华人没关系。 ” 当地调查显示,76% 的华人认为 “新加坡的经济利益应优先于任何族群关联”,这种认知在年轻群体中比例更高。 新加坡中华总商会 2025 年报告指出,与中国合作企业中,34% 需从海外招聘双语员工,但这并未引发华人对中文学习的热潮。 28 岁的市场专员林晓雯直言:“工作中用英语足够了,实在需要中文沟通,公司会配翻译,没必要花时间深耕。 ” 政府虽尝试在职业教育中增加中文商务课程,但报名人数不及 AI 课程的零头。 政治层面的制度设计进一步强化国家认同。 2024 年印度裔总统尚达曼就职时,78% 的华人选民表示 “支持他是因为能力,而非种族”。 国会中少数族裔议员比例维持在 16%,组屋种族配额严格执行,任何机构若出现种族歧视行为将面临重罚。 这种制度保障下,2025 年民调显示,92% 的华人认为 “在新加坡,种族不会影响发展机会”。 数字时代的生活场景更凸显身份的统一性。 新加坡教育部 2025 年推出学生数字设备管理规范,要求中小学生学会在数字空间保护自身权益,这些课程以英语授课,案例均取材于新加坡本地网络事件。 年轻人在社交平台以 “Singaporean” 标注国籍,讨论组屋申请、就业政策等话题,族群背景很少被提及。 住在东海岸的华人老人王建国,家里还保留着福建老家的瓷器,但他的孙子只会用英语称呼 “爷爷”。 王建国说:“我父亲来新加坡时讲闽南话,我从小讲华语,孙子现在讲英语,但我们都是新加坡人。 ” 这句话道出了核心逻辑:身份认同的根基是共同的国家生活,而非血缘或语言。 2025 年的新加坡街头,华人面孔依旧常见,但他们谈论的是新加坡的组屋政策、就业机会与教育改革。 “新加坡人” 这个身份,早已超越族群界限,成为所有居民的共同底色。 那些关于华人身份的讨论,更多是外来者的视角,在当地,答案早已清晰。 信源:一位新加坡华人直言:新加坡华人不在乎中国好不好-随风飘扬的小免