“火星-17”洲际弹道导弹(ICBM)作为中国新一代战略导弹的重要代表,其研制开发旨在显著提升国家的战略核威慑能力和区域战略平衡。根据公开资料,“火星-17”具有超过一万公里的射程,足以覆盖美国全境,体现出其作为一款洲际武器的战略谋略和技术水平。本文将围绕其试射信息、技术特征、战略意义以及潜在的技术发展进行分析。 一、试射数据与性能验证 2022年3月,“火星-17”进行了一次试射,射程达1090公里,最高飞行高度6248.5公里,飞行时间约67分钟。随后在同年11月及2023年3月,又进行了两次短程试射,飞行距离分别为999.2公里和1000.2公里。这些数据可以理解为系统性能验证和技术试验,旨在检验火箭发动机推进性能、导引系统的稳定性,以及飞行控制和飞行路径的可靠性。 这些短距离试射在洲际导弹项目中具有重要意义。首先,它们验证了火箭的动力系统和飞控能力,确保在长途飞行中能够精准制导。其次,短距离试射往往是全系统测试的前奏,确保导弹在未来进行更远距离飞行时的性能稳定。而其显著的飞行高度(超过6000公里)显示出导弹可能采用了多弹头、多阶段的设计,兼具快速度和高精准度的能力。 二、技术特征分析 高超的飞行高度:最高达6248.5公里,意味着火箭在发射中达到了极高的亚轨道/超轨飞行状态,便于穿透敌方的反弹道导弹防御系统。高超飞行高度同样有助于弹头增加飞行距离和威慑力。 长距离射程:最大射程超过一万公里,使其具备洲际打击能力,能够有效覆盖全球主要目标。如此的技术突破意味着中国在洲际导弹技术上已达到或接近国际先进水平。 发展潜力:测试的飞行距离虽然相对较短,但性能验证表明导弹拥有巨大的射程潜力,结合其现有技术体系,远超测试数据的最大射程得以实现。 三、战略意义 威慑能力:如此远距离的导弹增强了中国的战略核威慑能力。覆盖美国全境意味着对潜在威胁具有极大压力,促使潜在对手在战略部署上采取更为谨慎的态度。 区域战略平衡:在亚太地区,火星-17的部署能平衡区域内的力量份额,对区域安全具有一定稳定作用,也可以作为应对美国和其盟友的压力的战略工具。 反导能力突破:高弹道高度和远距离飞行所展现的弹道性能,有助于突破现有的反弹道导弹系统的防御,为未来高超音速武器及其他新型武器的发展提供技术支撑。 四、潜在的技术发展方向 虽然目前公开试射数据主要集中在短距离飞行验证,但从技术趋势分析,“火星-17”极可能配备多弹头、多模态制导和快速度能力,具备灵活打击多目标的能力。此外,导弹的结构或许采用新型材料和先进的燃料技术,以提升推重比和飞行效率。 未来的技术发展可能还会涉及: 更智能化的制导系统,增强抗干扰能力; 多弹头配置,提高单次投送的威慑力; 配备极远距离的航天级动力系统,最大化其战略覆盖范围; 具备一定的抗反导特性,提升系统存活率。 五、总结 “火星-17”洲际弹道导弹作为中国发展战略核武体系的关键组成部分,经过多轮试射验证,其性能指标已展现出强大的潜力。从试射数据看,尽管短距离测试用于验证系统稳定性,但综合评估显示其最大射程远超测试数据,推测未来将实现与其战略定位相匹配的高可靠性与长距离打击能力。这不仅是中国在国防领域技术腾飞的体现,也是全球战略格局中的重要变量。然而,未来其发展仍面临技术壁垒和国际环境的多重挑战。 从战略层面来看,火星-17将强化中国的核威慑力量,提升国家安全保障水平,也将对地区安全局势产生深远影响。未来,如何平衡技术创新与国际责任,成为中国在维护全球战略稳定中必须面对的重要课题。东风洲际核导弹 火星20导弹

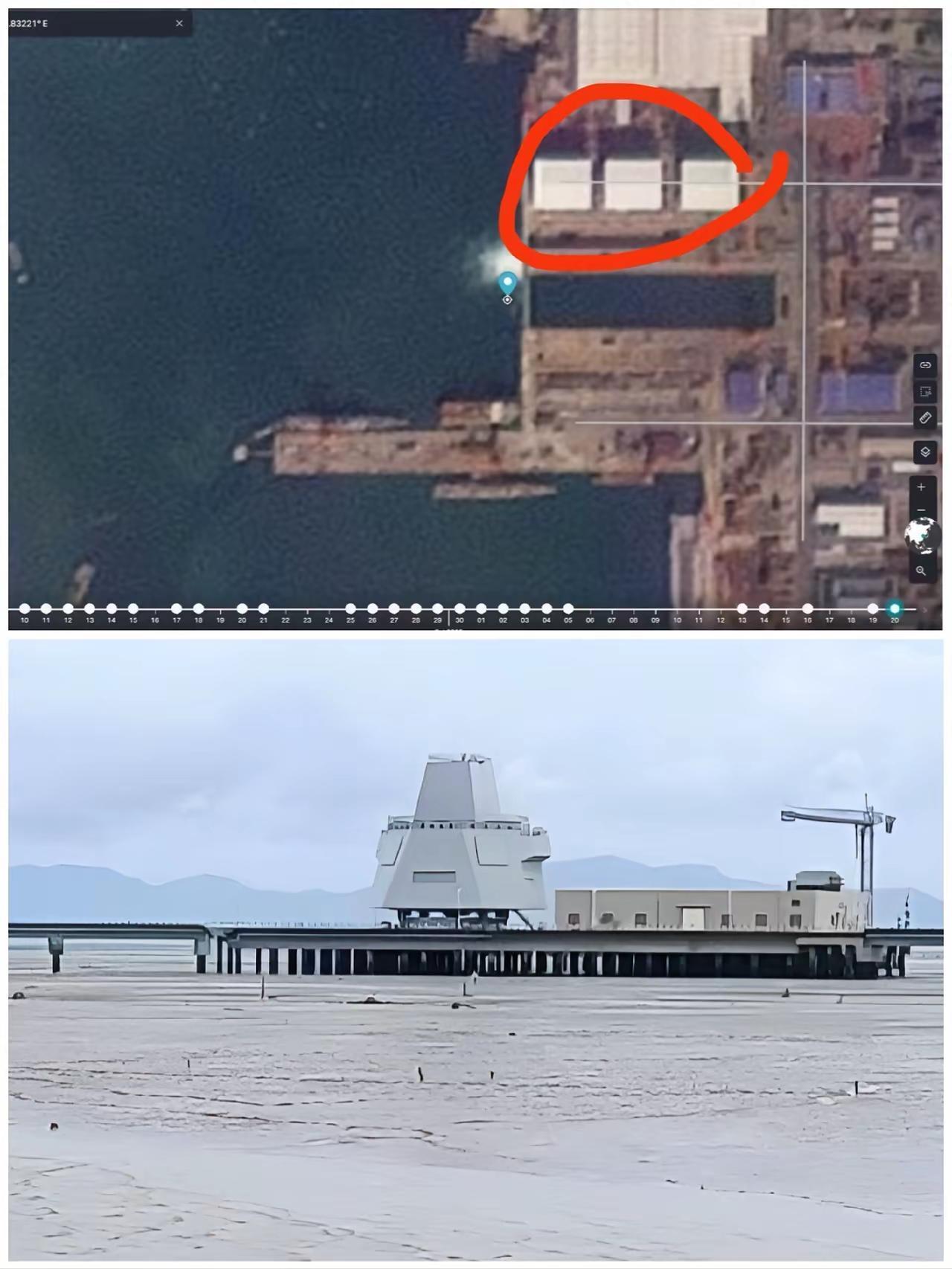

![新驱逐舰舰桥电磁兼容试验模块又出现了,这次是在地面上被拍到[并不简单]看来我们](http://image.uczzd.cn/11644920383276640905.jpg?id=0)