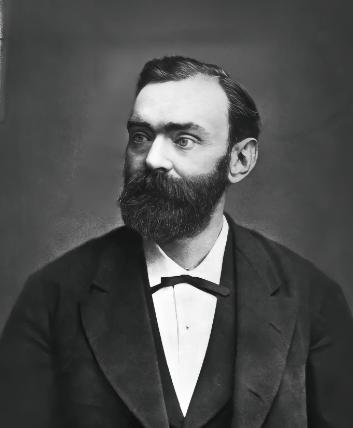

1896年,诺贝尔去世,留下了高达14亿的遗产,被用于设立诺贝尔奖,然而,120年过去了,14亿不但没有减少,反而越来越多…… 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1896年,阿尔弗雷德·诺贝尔离世,他留下了一份遗嘱,要求将自己的3100万瑞典克朗遗产用于设立一个奖项,奖励那些“为人类带来最大利益”的人,这笔钱在当时是一笔巨款,但更令人惊讶的是,这笔钱不仅没有被花光,反而在120多年后增值了数十倍,成为全球科学界最耀眼的财富故事。 诺贝尔的遗嘱有个很“反常识”的规定:本金永远不能动,只能依靠利息发奖金,这个规则看似保守,却让基金会在最初的几十年经历了不少困难,早期,基金会的投资策略非常谨慎,只敢买国债和存银行,虽然本金安全,但收益却十分有限,通货膨胀的压力让资产逐渐缩水,奖金的购买力也不断下降,到了1953年,诺贝尔奖金缩水到仅够买一辆普通汽车,诺贝尔基金会甚至一度担心,照这样下去,奖金可能会发不下去。 那一年成了转折点,当时的管理者意识到,过度保守的策略已经无法应对时代的变化,基金会决定重新配置资产,把一半资金投入股市,30%用于房地产,剩下20%继续维持稳健投资,这是一次大胆的尝试,也是一场风险不小的赌博,但幸运的是,这一决定赶上了战后全球经济的腾飞,随着股市和房地产市场的上涨,基金会的资产逐渐恢复元气,走出了低谷。 在这一过程中,基金会的投资方式也逐渐形成了一套稳健的哲学,他们不追热点、不炒概念,只投看得懂的领域,例如,他们早期投资了一些科技公司,这些公司后来发展成行业巨头,与此同时,他们也非常注重风险管理,在1987年瑞典房地产危机和2008年金融危机之前,基金会都提前撤出了高风险领域,避免了重大损失,这种稳中求进的策略,让基金会的资产在几十年间持续增长。 到了21世纪,诺贝尔基金会的资产已经突破了50亿瑞典克朗,奖金也从最初的15万克朗增加到了1000万甚至更多,2023年,单项奖金达到历史新高的1100万克朗,这些钱不再只是数字,而是一种对科学、文学和和平事业的坚定支持。 诺贝尔奖从来不追求短期的轰动效应,而更注重长期的价值,这种坚持也延续到了它的评选标准上,获奖者往往是那些默默耕耘多年,为人类文明作出卓越贡献的人,从量子力学到癌症治疗,从人工智能到气候变化,这些获奖项目推动了人类社会的进步,诺贝尔奖所奖励的,并不仅是科学的突破,更是人类面对复杂问题时的智慧与努力。 值得注意的是,诺贝尔奖并没有给任何国家优先权,无论获奖者来自哪里,只要对全人类有贡献,就能得到这份荣誉,诺贝尔基金会的公平性和开放性,让它成为全球科学界最具权威性的奖项,这也是为什么诺贝尔奖能够在120多年里经久不衰,始终站在世界的舞台中央。 如果说诺贝尔基金会的成功仅仅是因为投资得当,那未免有些片面,它更大的成功在于,它提供了一种长远的思维方式,在一个充满短视和浮躁的时代,这种思维显得尤为珍贵,诺贝尔基金会用120年的时间告诉我们:真正的增长来自于对长期价值的坚守,而不是对短期利益的追逐。 这种“长期主义”的哲学,不仅适用于财富管理,也给国家发展和个人成长提供了启发,一个国家的科研发展,就像诺贝尔基金会的投资一样,需要耐心和时间,以中国为例,新中国成立后,首要任务是解决温饱问题,科研并非当时的重点,直到1978年恢复高考后,国家才开始系统培养科研人才,但培养一个顶尖学者需要几十年的积累,从人才培养到科研产出,再到成果被世界认可,这中间有着巨大的时间差。 诺贝尔奖的评选本身也非常谨慎,从一项成果产生到获得诺奖,平均需要等待27年甚至更久,如果把时间线拉长,我们会发现,中国在21世纪初培养的这批科研人才,进入成果产出高峰期大概在2020年前后,而他们的成果要获得诺奖级别的认可,可能还需要几十年的沉淀。 这就像是一场长跑,急不得,也不能靠投机取巧,诺贝尔基金会的故事让我们明白,真正重要的事情往往需要时间去酝酿,无论是个人的成长,还是国家的进步,短期的成功从来都不是目标,建立一个稳健的系统,才能让未来有无限可能。 120多年来,诺贝尔基金会经受住了战争、经济危机和市场波动的考验,它没有因为外部环境的变化而迷失方向,而是始终坚持自己的原则,本金不动,收益再投资,奖项永续发放,这种稳健的制度设计,已经成为全球财富管理的经典案例。 信息来源:一百多年了,诺贝尔奖奖金怎么还没发完?2020-10-07 光明网