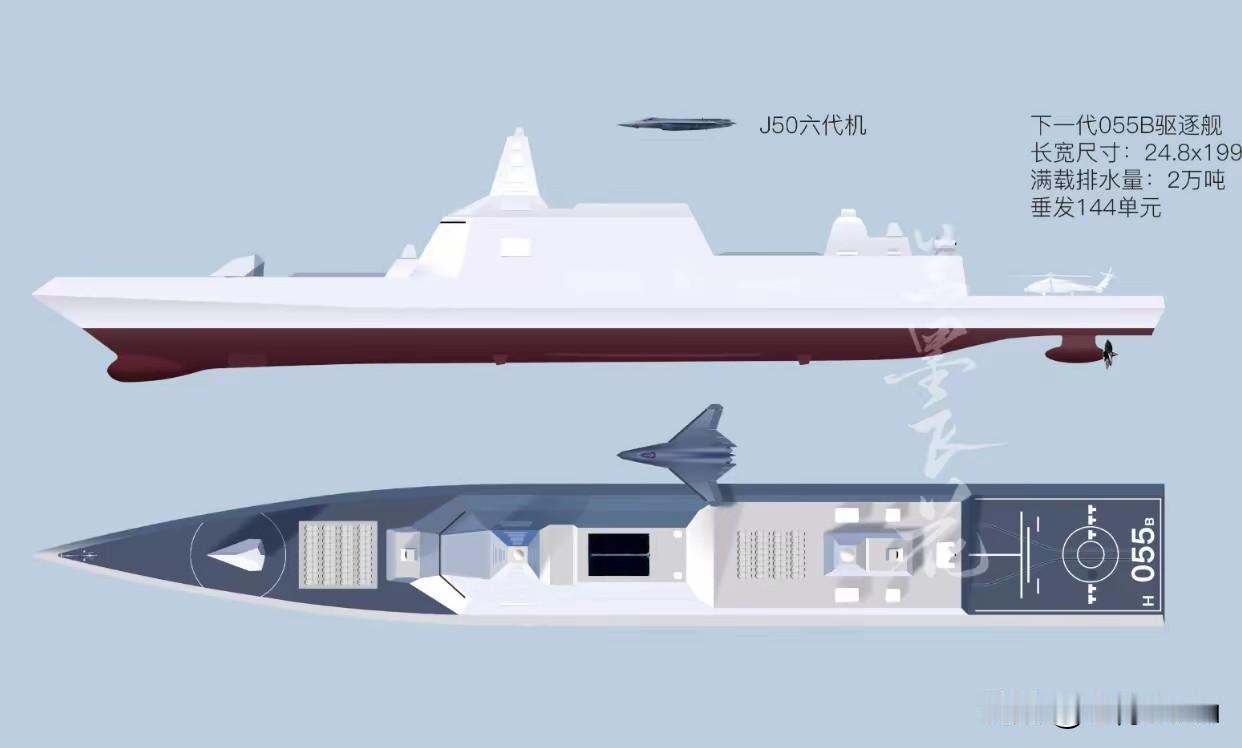

俄专家评价:中国很多武器性能超过美国,但都有一个共同缺点!中国造的新式武器越来越厉害,像东风-17导弹、055大驱这些,性能指标确实比美国同类型武器还要猛。 伊戈尔·科罗特琴科曾在俄罗斯国防部担任顾问,研究武器系统超过20年。 今年7月,他在莫斯科安全论坛上的发言:中国的武器系统在纸面上已经跑在了美军前头,但一个共同缺陷无法忽略:太多装备还只是“理论上的强者”。 055型万吨大驱,就是个典型。它的雷达功率、垂发单元数量、隐形设计都超越了美军现役的“阿利·伯克”级,外军称它为“亚洲巨兽”毫不夸张。 但2024年那次联合海军演习中,055在强电磁干扰下,出现了雷达短暂失灵的状况。虽然只是几秒钟的“黑屏”,但对于战时拦截导弹来说,这几秒等于生死。 中国的装备越来越高端,问题却越来越基础:能不能打?打得准不准?打得久不久?这些都不是实验室能回答的问题。 但在伊拉克、科索沃、叙利亚的实战中,一次次修正,现在已能打进窗户。这是“打”出来的精度,不是“算”出来的参数。 中国也不是没想过解决这个问题。朱日和训练基地早就不是演习场那么简单。它是中国版的“国家对抗实验室”,从气候到战术环境都无限贴近实战。 但即便在那种强度下,你也没法模拟天上真有导弹飞过来的心理压力,更无法还原舰艇在20小时连续战斗后的设备稳定性。 俄罗斯自己也是个例子。俄乌战争打到现在,最先出问题的,不是士兵,而是系统。被西方吹上天的“BTG营级战术群”,在乌东战场上被打得支离破碎。 原因就是缺少实战检验,信息战和火炮联动常常脱节,电子战干扰失败,战场协同混乱。没有实战检验的武器系统,就像没煎过的菜,看着香,但你不知道哪块没熟。 中国当然不是毫无经验。翼龙系列无人机就曾在中东多国战场上出过风头。 利比亚、叙利亚、沙特的战场上,它们被第三方部队操作,击毁过美制“悍马”,也击落过小型侦察机。 这些“外贸实战”确实提供了一些反馈,但问题是,这种反馈是片段式的,不系统,也无法还原中国军队自身在高强度作战中的操作与反应。 亚丁湾护航、也门撤侨、维和任务都说明中国军队具备稳定执行力,但这些都是低烈度任务。 055型驱逐舰在亚丁湾能吓退几艘海盗快艇,不代表它能在西太平洋扛住一轮“宙斯盾”密集打击。真正的战场,永远不会按剧本来。 中国的东风-17、东风-21D,都是战略层面的震慑武器,甚至改变了美国在亚太的部署思路。 但问题是,这种“吓阻”的优势,能不能在突发战事中转化为真实打击能力?到目前为止,没人知道。 当然,中国也不是没有在做功课。近年来,雷达系统加装了冗余备份,导弹通信链路增加了多层频段跳变技术,电子战能力也在西部实训中被反复测试。 甚至一些外贸装备的战损报告也被用于反向改进,比如泰国对VT-4坦克在热带雨林环境下的反馈,直接促成了后续冷却系统的升级。 但问题就在于,这些都还是第二手经验。不是中国军队自己“踩过的坑”,所以也不可能知道所有“坑”在哪儿。这个短板,不是谁说两句就能补上的。 和平发展是中国的基本国策,这一点没人质疑。但和平并不意味着可以略过战争的准备。 特别是在今天这种国际局势下,美国的霸权已显疲态,从加沙到格陵兰,从对欧盟征税到逼迫日韩扩军,它的策略越来越像是“以乱制稳”。 相比之下,中国在2025年9月提出的全球治理倡议,强调“多边合作、避免对抗”,确实获得了不少发展中国家的响应。 但俄罗斯专家提醒得没错:“你不能指望对手也愿意和平。” 如果真有一场冲突,中国的这些新武器必须能在第一时间兑现它们在图纸上的威力。否则,哪怕性能再先进,也只能是“纸上谈兵”。 所以,今天的中国军工确实已经走在世界前列,很多武器指标不再是“追赶”,而是“领先”。但领先的背后,是一片没有硝烟的空白区。 东风系列的震慑力、055的海上压制力、翼龙无人机的多场景应用能力,这些都值得骄傲。但在真正的战争面前,它们还没有机会证明自己。 能吓住对手,当然好;可真打起来,还得打得赢。这才是武器系统存在的根本意义。

奋斗

感觉这评价有点酸溜溜的哈?徒弟超过师傅了!心态不能崩,挺住哈!