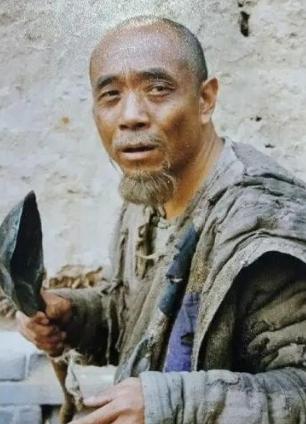

1888年,山东一乞丐讨饭28年,攒下230亩良田、3800吊钱,盖了一豪华宅子,没想到,49岁的他穿着破烂衣服,挨家挨户磕头:“求求你,跟我走吧!我帮你干活!”可村民却将他赶出门:“去去去!哪有这好事!” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 武训七岁那年,父亲去世,家里失去了顶梁柱,他跟着母亲四处流浪,靠乞讨为生,每一顿饭都是从别人碗边捡来的,每一个夜晚都在破庙和街头度过,尽管日子艰难,母亲却总告诉他:“穷也要做个好人,”后来,母亲去世,他成了孤身一人的乞丐。 十四岁那年,武训找到了一份长工的活,心里想着终于可以靠劳动吃饭了,三年过去,他满怀期待去找雇主结算工钱,却被一本假账本骗得一分钱都没拿到,他气不过,试图讨说法,却被一顿拳打脚踢赶出了门,那次,他躺在破庙里三天没能起身,身上的伤痛远不及心里的绝望,他终于明白,穷人不识字,连最基本的公道都争取不到。 从那一刻起,他心里燃起了一个念头:穷人不能再这样下去了,要想摆脱被欺负的命运,就得认字,就得读书,可他自己是一介乞丐,谈不上改变什么社会大事,只能用最笨的办法,想为穷人孩子争取一个读书的机会,他决定攒钱建学堂,这话听起来荒唐,可他当了真。 乞讨从此成了他攒钱的工具,他不再为填饱肚子讨饭,而是为了攒下办学的钱,他在街头卖艺,吞石子、玩杂技,吸引来几个铜板就立刻收好,晚上,他点着油灯,纺线绩麻,把辛苦赚来的每一文钱藏起来,别人给的好吃的,他转手换成白花花的铜钱;有人送他新衣服,他毫不犹豫换成旧衣裳,把剩下的钱攒起来,为了节省开支,他吃发霉的窝头,穿满是窟窿的破鞋。 他是穷人,却从不把钱花在自己身上,他的目标从未改变,三十年间,他走遍了山东、河南、江苏等地,靠着讨饭和做活攒下了三千多吊铜钱和两百多亩良田,这些田产和金钱,足够让他过上富足的生活,可他却依然穿着破衣服,住在破庙里,连一顿好的饭菜都舍不得吃。 1888年,武训的义学终于有了雏形,他用攒下的所有积蓄,在柳林镇建起了“崇贤义塾”,学堂盖得十分气派,用的都是最好的材料,青砖瓦房,雕花窗户,处处透出精心的设计,这是他用三十年的血汗换来的成果,他却连正门都不愿踏进,只住在后院的破屋里。 学堂盖好了,却面临了一个更大的难题——没有学生,村民们根本不相信一个乞丐会办学,更不相信真有免费的午餐,他挨家挨户敲门,跪在门前求家长把孩子送来读书,可换来的却是嘲笑和冷漠,有人骂他疯子,有人说他别有用心,甚至有人用泥巴和垃圾砸他,他不解释,也不争辩,只是一次次跪着恳求,为了让家长相信他,他答应帮人干农活,帮人扛水、种地,换来的只是一个孩子的信任。 两个月过去,他的膝盖早已血肉模糊,终于凑够了五十个学生,大多是家里吃不上饭的穷孩子,瘦得皮包骨头,看着这些孩子坐进学堂,他心里踏实了,为了请来最好的先生,他再次放下身段,去求那些有名望的读书人,他跪在举人门前,整整一天一夜,不吃不喝,直到对方答应出山,即使先生们来了,他仍然不敢怠慢,每天清晨早早起来做饭,端到先生桌上,自己却只吃剩下的冷菜冷饭。 学堂开办后,武训的生活依然清苦,他没有娶妻生子,也没有留下任何财产,他把所有的田地和钱财都捐给了学堂,自己一分钱都不沾,学堂的收入成了办学的经费,老师的薪水、学生的饭食,全靠这些维持,他住在学堂旁的小屋里,日复一日地操持着这一切。 几年后,义塾里走出了第一个秀才,当这个消息传开时,村民们才意识到这个“疯乞丐”的真心,越来越多的穷人家把孩子送到学堂,学堂的名声也慢慢传开,武训又在其他地方建了两所义学,馆陶的“敬一义塾”和临清的“训学堂”,接纳了更多寒门子弟。 武训并没有看到自己创办的学堂发展到巅峰,1896年,他积劳成疾,病逝于临清义塾的偏房,临终前,他听着窗外传来的朗朗读书声,嘴角挂着一丝笑意,出殡那天,上万名百姓自发送行,有他的学生,有受过他恩惠的穷人,沿途哭声如潮。