《大西洋月刊》:美国正走向对华战争的失败之路——现代战争由生产能力和技术优势决定,而非个人英勇。

美国国防部长皮特·赫格塞思在上月末对将军和海军将领的讲话中,生动阐述了他对战争胜利之道的理解:"我们的士兵与水手时刻准备着,'在深夜启航,无论晴雨,奔赴险境,搜捕危害国家的敌人,必要时通过近距离残酷战斗为美国人民伸张正义',"

赫格塞思说道:"在这个职业里,你们在暴力中如鱼得水,才能让国民安居乐业。杀伤力是我们的名片,胜利是唯一可接受的结局。"

这种对白刃战中英勇与杀伤力的强调,令人联想到斯巴达与罗马战士——他们直视敌人双眼,用长矛或利剑将其击杀。

但美军的下场战争对手不会是雅典人或迦太基人,战争胜负也绝不取决于个人勇武。事实上,若美国与中国——其最强劲的竞争对手与最大地缘政治挑战者——开战,双方士兵的英勇程度将基本无关紧要。自 20 世纪伊始,工业级规模战争的胜负始终取决于生产能力、后勤保障与技术掌控的优势。

如果赫格塞思和其他美国军事规划者认为他们能通过在近距离战斗中展现凶猛来击败中国,那他们是在自欺欺人。

俄乌战争的进程——越来越像未来战争的雏形——并非取决于普通步兵的英勇或杀伤力,而是取决于乌克兰及其盟友能否重创俄罗斯经济,并通过制造数以百万计的无人机、炮弹和远程武器系统来消耗俄军的战场资源与后方补给。这类装备如今正被用于攻击前线后方数百乃至数千英里的炼油厂、发电站等目标。

正如我在新书《战争与权力:谁赢得战争及其原因》中所论述的,历代强国的军事领导人在思考国家如何做好战争准备这一根本问题上长期存在误区。这些错误大多源于我们可称之为"战斗中心论"的冲突认知——即认为战争结果完全取决于两军战场交锋的表现。按照这种思维,战争往往取决于早期阶段的一场决定性战役,其中一方突然使另一方陷入无法维持的境地。

然而在现代战争中,多数战斗并非争夺具有重大战略意义的区域控制权,几乎从未出现过通过摧毁装备数量来决定战争结局的情况。

单次战斗与其说是决定战争,不如说是通过展示不同军队如何生成战斗力和适应变化来揭示战争进程。当代战争的胜负关键,较少取决于各方开战时的军事能力,更多取决于参与者能否持续生成新战力、适应新技术并与盟友协同作战。

第一次世界大战初期,欧洲主要大国都以为能在初期战役中击溃敌军从而速战速决。最具代表性的当属德国的施里芬计划,其战略前提是德军能迅速击败法军占领巴黎,迫使法国退出战争,再调集主力部队对付沙俄。

但事与愿违。这场战争非但未能如交战双方所料在 1914 年圣诞节前结束,反而演变为持续四年多的消耗战,全球士兵被卷入其中,造成数百万人丧生。

在第二次世界大战中,个别战役——即便是那些被视为最关键的战役——摧毁的武器装备数量与当时的生产量相比往往微不足道。以 1943 年库尔斯克会战为例,这场被频繁描述为战争转折点的战役,是战争史上规模最大的坦克对决。

然而在其最激烈的阶段——最初十天里,德军仅损失了约 300 辆坦克,且多为过时的低效型号。彼时德国坦克年产量高达 11000 辆。库尔斯克战场上损毁的陈旧型号很快被更现代化的坦克取代,反而提升了德军坦克部队的平均质量。

最终决定二战胜负的是,经过数年时间,苏联及其关键盟友美国和英国共同组建并维持了一支德国永远无法匹敌的强军。

与二战相似,乌克兰战争已演变为一场漫长而残酷的军力消耗战。在 2022 年 2 月全面入侵前,俄罗斯及众多外部分析人士都认为,其储备充足的坦克、军舰等装备将迅速击溃乌军。

他们预计战争可能在数小时内分出胜负,几天内以俄军控制基辅、乌领导人仓皇逃窜告终——这种对战争的认知酿成了悲剧性误判。现实是乌克兰有效组织抵抗,战事不断延长并扩散,仅俄方伤亡就已超过百万。

在过去三年半里,交战双方不得不持续用新式武器组建新部队,并维持前线补给。2025 年的军队与 2022 年已截然不同。最初无人机只是辅助装备,双方主要在前线部署坦克、装甲运兵车,甚至大规模步兵集群。

乌克兰运用无人机和导弹击沉了俄军在黑海的多数大型水面舰艇,迫使残余舰艇撤回港口。如今两国几乎每晚都用远程无人机相互轰炸。等到战争最终落幕时,两国的军队都将经历多次毁灭与重建——这正是多数战争的常态。

这些动态对美国而言,在与中国的长期战争中并非吉兆。

目前,美国看似拥有更强大的军力,无疑也更具实战经验和科技优势。初期它或许能让中国承受不成比例的更高战损。但由于美国制造业产能萎缩,即便只是弥补战场上不可避免的小部分损失也将举步维艰。

而作为当今"世界工厂"的中国——其地位堪比二战时期的美国——能以惊人速度源源不断生产替代武器。

控制太平洋海域的航运很可能是美军的首要任务。但美国基本已丧失造船业实力。根据战略与国际研究中心近期分析,2024 年美国建造的船舶吨位仅占全球 0.1%;而中国造船厂的产量占比超 50%。

美国放任本国船厂倒闭,流失了几代造船工程技术专长,如今除少数为海军供货的船厂外,几乎找不到经验丰富的造船工人。若想以中国产能的零头开始生产军舰,美国必须耗费数年时间重建所有这些专业能力。

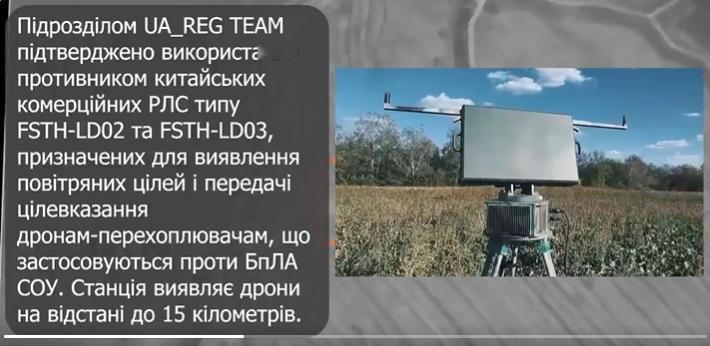

造船业只是美国难以跟上生产步伐的众多行业之一。以商用无人机为例,中国掌控着全球 90%的产量,并为当下乌克兰和俄罗斯使用的无人机提供大量核心部件。

美国的财富优势作用有限:国家不能仅靠砸钱就在短期内建立起具有战略意义的高效产业。更令美国棘手的是,其盟国的军备准备更为不足,而华盛顿当前非但不致力于增强盟友凝聚力以威慑或对抗中国,反而处处疏远它们。

赫格塞斯或许更愿意相信,美国士兵的英勇无畏能够弥补任何劣势,包括军工基础萎缩和盟友关系破裂。但美国不该陶醉于近身格斗的优势,而应让军队做好应对中国无人机群攻击和可能持续数年的冲突准备。否则,即便赢得开局几场战役,也很可能会输掉整场持久战。

作者:菲利普斯·佩森·奥布赖恩,苏格兰圣安德鲁斯大学战略研究教授,著有《战略家:丘吉尔、斯大林、罗斯福、墨索里尼与希特勒——战争如何塑造他们,他们又如何左右战争》一书。

海外新鲜事海外编译精选解放军将以更强大能力粉碎台独图谋