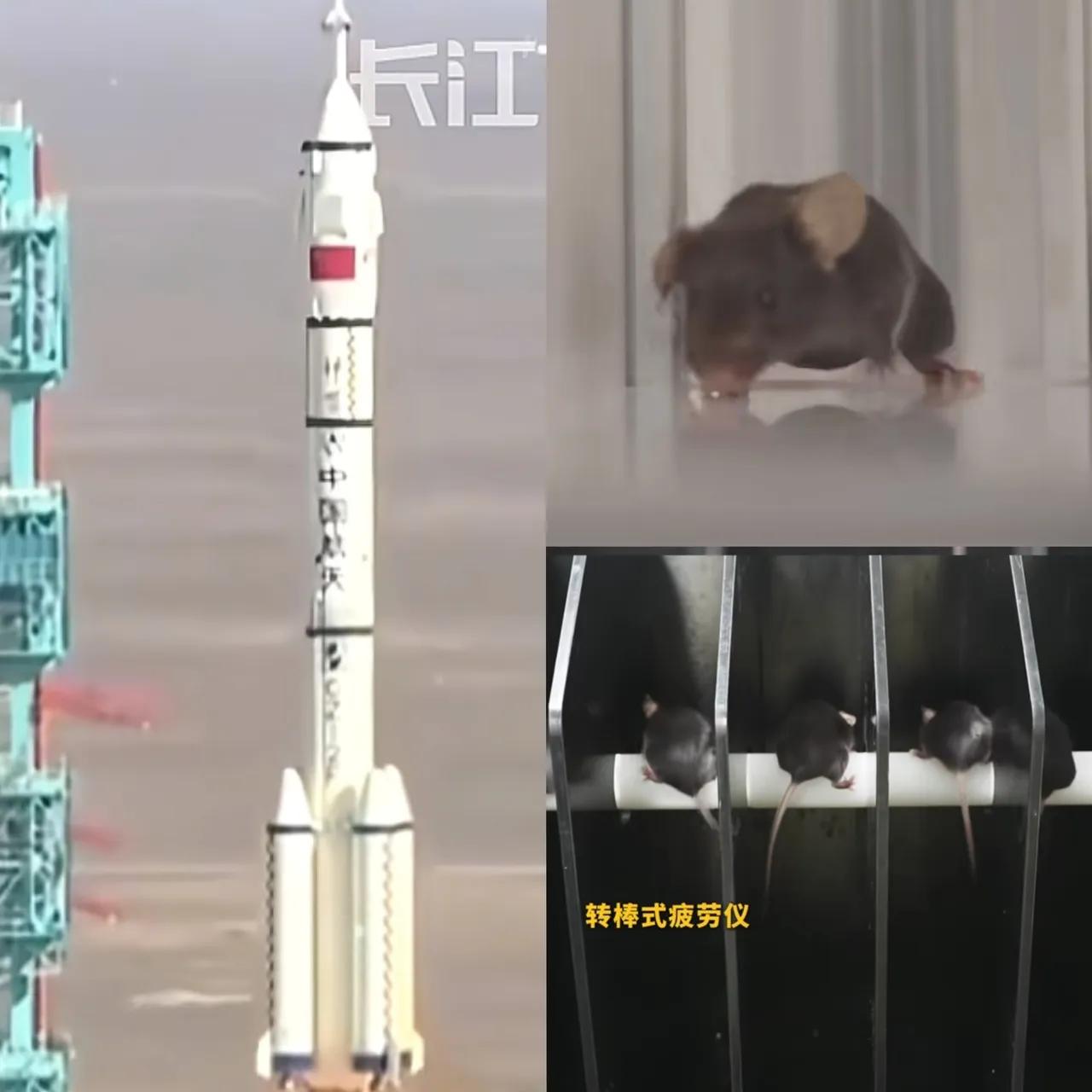

为什么西方科技似乎停滞了?原因其实很简单:不是西方科技停滞了,是除了中美外,都瞎火了。现在科技太烧钱了。空间站、材料,光大规模科技实验室就七八个,再加上各类科研人员,人力物力已经不是小国体量能搞定的了,这还是材料。 过去搞创新,有个车库、三五好友就能做点事。乔布斯造电脑、扎克伯格写代码,都是典型的“低成本创业”。但今天,科技早就不是这个路数。 大型空间站、EUV光刻机、核聚变实验室、2纳米芯片试产线……哪个不是以“百亿”甚至“千亿”为单位砸出来的? 这不是科学家的问题,是国家体量的问题,是“谁家现金流还撑得起”的问题。 空间站是个典型例子。国际空间站当年花了1500亿美元,那还是90年代的价格。现在想搞个差不多的? 美国NASA都不敢自己来,拉上SpaceX、波音、Blue Origin集体上,才勉强撑住。 而欧洲?ESA最近几年连再建一个“迷你空间站”的预算都卡壳,至今没个谱。 哪怕是当年跟着美苏玩太空竞赛的法国,如今也只能在火箭发射上“打个补丁”,根本不敢奢望自主空间实验室。 再看导航系统。伽利略项目原本计划花30亿欧元,最后干到70亿还没搞出个“超GPS”。 原因不是技术不行,而是摊子太大,协调太难,钱根本不够花。 各国你推我让,预算一分散,进度就卡死。到头来,技术没领先,成本倒是翻倍了。 类似的例子在半导体领域更是触目惊心。ASML的EUV光刻机,一台12亿美元,背后是100多亿欧元的研发投入。 它靠的不是荷兰一国的力量,而是全球产业链通力协作。 镜头是德国蔡司的,光源是美国Cymer的,精密机械来自瑞士,软件和控制系统更是多国合力。 这台机器不光是高科技的结晶,更是国家体量的比拼,你得有足够的市场、资金、人才、产业链,缺一不可。 可不是所有国家都能像中美这样“全链条覆盖”。 欧洲有技术,但没有完整产业链;日本有经验,但市场太小;韩国能造芯片,但撑不起设备;印度有野心,但人才储备还差得远。 这些国家并不是不想搞,而是真的搞不起。 日本的转向尤其典型。上世纪它一度称霸半导体,但今天面对2纳米制程的研发门槛,连东芝和索尼都选择退出前沿,转而专注成熟工艺。 原因很简单:试验线建设就要200亿美元,这不是一个企业能扛的了。政府也没那个预算。于是,放弃成了唯一选择。 更残酷的是,这类科技项目不是“一次性买断”,而是“年年烧钱”。 欧洲核子研究中心的强子对撞机,每年光电费就上亿欧元,相当于一个小国科研预算的总和。 量子计算更甚,美国和中国每年都投几十亿美元,组建上万人团队。 反观欧盟,27国分摊预算,协调机制慢如蜗牛,研发资金撒得像胡椒粉,最终只做出几十比特的原型机,和中美根本不在一个层级。 更让人担忧的,是人才的“用脚投票”。德国一位物理学家曾公开吐槽:在本国申请材料实验经费,审批时间半年,批下来还买不起样品; 跳槽到中国实验室后,设备现成、经费充足,三个月就出了成果。 这不是个人选择的问题,而是科研土壤的问题。当中美能给出最好的平台,其他国家自然只能看着人才流失。 而这,正在形成一个自我强化的闭环。中美通过持续投入吸引全球人才,形成“技术-资金-人才”的正循环; 其他国家因投入不足、人才外流,陷入“技术断层-市场萎缩-创新停滞”的恶性循环。 这不是科技的失败,是国家体量的较量。你不够大,不够强,就只能被排除在核心科技圈之外。 这个现实,在2025年的今天,已经赤裸裸地摆在全球面前。 中国在人工智能、量子科技、新能源、空间站等领域频频发力,背后是完整的产业链和万亿级的投入。 美国则通过高资本集中、大学体系和企业创新联动,持续保持领先。 而欧洲则陷入“讨论多、行动慢”的泥潭,日本在最前沿赛道上早已边缘化,加拿大、澳大利亚更是连入场券都没有。 这不是“西方科技落后了”,而是除了中美,还有谁玩得起?科技从来不是一场公平竞争,它比的是谁能坚持到最后,谁能负担得起失败的代价。 今天的科技,不再是聪明人的游戏,而是强国的战场。