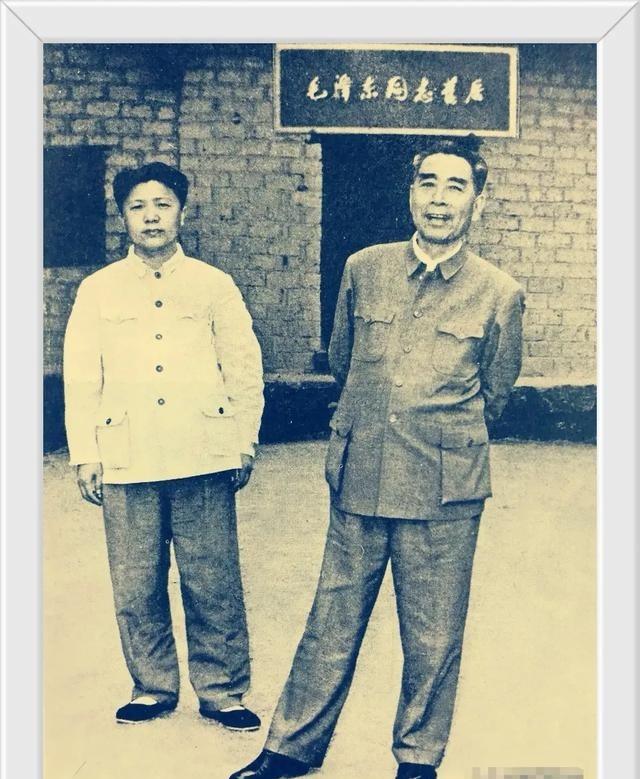

1974年初,周总理派人到郭沫若家中传达了三点指示:“一、为保证郭老的安全,要安排专人24小时在郭老身边值班;二、郭老的房间和走廊要铺上地毯;三、请郭老从小卧室搬到大办公室去住。”后来,周总理曾当面对郭沫若解释了原因:地面太滑,铺上地毯防止摔倒;人老了,需要充足的氧气,屋子太小,氧气不足,危害身体。对于周总理的深情厚谊,郭沫若非常感动。 话说周恩来和郭沫若这俩人啊,从上世纪20年代就认识了,那时候中国正乱成一锅粥,北伐战争打得热火朝天。周恩来当时在国民党那边负责政治工作,郭沫若呢,本来是个学医的文艺青年,结果被革命浪潮卷进去,成了北伐军的宣传骨干。他们俩第一次见面就是在广州,郭沫若穿着一身长袍去找周恩来,说要加入革命队伍。周恩来一看,这人有名气又有才华,就直接安排他进总政治部当副主任。 从那时候起,两人就结下了深厚的交情,不是那种表面客套,而是基于共同理想的伙伴关系。郭沫若后来回忆,说周恩来是他的引路人,让他真正走上革命道路。其实呢,这俩人背景挺不一样的,周恩来出生在江苏淮安一个没落官僚家庭,从小聪明好学,1917年去天津南开学校念书,后来留学日本和法国,在欧洲加入中国共产党,成为早期骨干。 郭沫若则是四川乐山人,家境殷实,早年去日本学医,但对文学和历史更感兴趣,五四运动时他创办创造社,写出《女神》这样的诗集,一下子成了新文学的领军人物。两人性格也互补,周恩来稳重细致,处理事务滴水不漏;郭沫若热情奔放,擅长创作和研究古代史。抗日战争时期,郭沫若从日本回国,在重庆,周恩来负责南方局工作,两人又合作紧密,郭沫若主持文化抗日活动,周恩来给他提供支持和保护。 解放后,周恩来当总理,郭沫若当副总理和中国科学院院长,两人继续在政务院共事,推动国家文化和科学建设。郭沫若负责文教委员会,周恩来则统筹大局,他们一起制定政策,发展教育和科研,比如建立中国科学院,推动考古和历史研究。郭沫若的甲骨文研究和《中国古代社会研究》这些成果,周恩来都给予高度评价,还亲自过问出版事宜。两人私交也很好,周恩来常去郭沫若家串门,谈工作谈生活,郭沫若生病时,周恩来总会派人问候。这份友情持续了半个世纪,到1974年,已经是两人晚年了。 郭沫若那时82岁高龄,身体不如从前,周恩来自己也76岁,还在操劳国事,但对老朋友的关心一点没少。1974年初,北京天气冷,郭沫若住在西城区前海西街18号,那是个老式四合院,房间布局传统。有一天,周恩来派工作人员去郭家,传达三点具体安排:一是为了郭老安全,从那天起安排专人24小时轮班陪护;二是把郭老房间和走廊都铺上地毯;三是让郭老从原来的小卧室搬到大办公室住。这些安排不是随口说的,而是周恩来亲自考虑的细节。 后来周恩来自己去郭家,当面解释原因:地板太滑,老人容易摔跤,铺地毯能防滑;人年纪大了,需要更多氧气,小房间空气不流通,对身体不好,大办公室空间大,窗户多,空气好。郭沫若听后很感动,这不光是生活照顾,更是老战友间的深情厚谊。周恩来为什么这么细心?因为他知道郭沫若对中国文化的贡献巨大,从新文学到历史研究,再到建国后的科学院工作,郭沫若推动了中国现代科学的起步,比如组织大西北科学考察,挖掘马王堆汉墓,这些都离不开他的领导。 周恩来作为总理,重视知识分子,总是想方设法保护和支持他们。郭沫若也对周恩来敬重有加,称他为“擎天大树”,意思是周恩来像大树一样支撑着大家。事件发生后,这些安排很快落实,郭沫若的生活环境改善了,他继续从事历史研究,写了不少文章和诗词。周恩来也通过电话或派人了解情况,确保一切顺利。 这件事在当时知识界传开,大家都觉得周总理对老同志的关怀很暖心。回想起来,这不只是个人友情,还体现了那个时代领导人的作风:务实、低调、注重细节。周恩来一生处理大事无数,从外交到内政,但他对身边人的关心从来不马虎。郭沫若呢,晚年身体虽弱,但精神头足,继续为国家文化事业出力,直到1978年去世。两人友情的历史,其实是中国革命史上的一段佳话,从北伐到抗日,再到建国,贯穿始终。