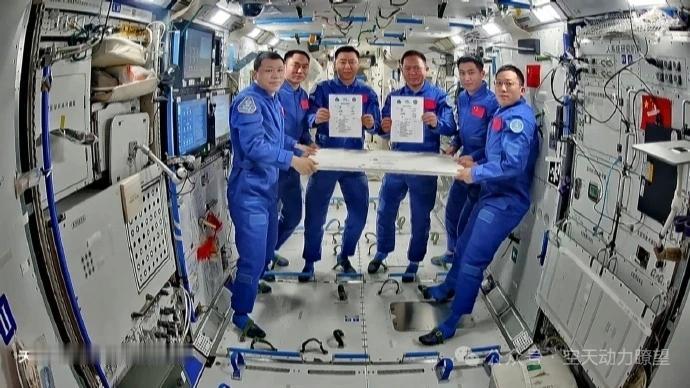

2006年,德国舍弗勒集团想用11亿元,收购曾为神舟飞船造过轴承的洛阳轴承,当时洛轴欠债24亿,连工资都发不出,洛阳国资委差点签字,但中国轴承工业协会坚决反对,因为“洛轴被外资拿走会威胁国防安全。” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来更多优质的内容,感谢您的支持! 2006 年的洛阳轴承,正陷在绝境里喘不过气。账上 24 亿的债务像座大山,连工人工资都没法按时发放,这家为神舟飞船造过特种轴承的老牌国企,眼看就要撑不下去。 就在这时,德国舍弗勒集团递来 “救命钱”:11 亿元收购要约。对于连生存都成问题的洛轴来说,这简直是根救命稻草。洛阳国资委的签字笔已经悬在纸上,几乎所有人都觉得这是唯一的出路。 谁也没料到,中国轴承工业协会突然站出来喊停:“不行!洛轴绝不能卖!” 这句话像颗炸雷,当场震住了所有人。协会的理由掷地有声:“洛轴手里的航天、国防轴承技术,是国家战略核心,被外资拿走就是威胁国防安全!” 那时不少人觉得协会在 “添乱”:企业都要垮了,还谈什么安全?但现在回头看,这声反对恰恰保住了中国工业的 “命门”。轴承这东西看着小,却是工业的 “关节”,从火箭发射到盾构机掘进,缺了靠谱的轴承全玩不转。 舍弗勒的算盘其实打得很精。当时全球高端轴承市场被几家外企垄断,洛轴虽穷,却手握航天级轴承的核心技术和生产资质。花 11 亿买下它,既能消灭潜在对手,又能轻松掌控中国高端轴承市场,这笔买卖稳赚不赔。 更关键的是国防安全的考量。洛轴为神舟飞船研制的低温高速轴承、高精度自润滑轴承,直接关系到航天发射和国防装备的可靠性。要是这些技术落到外资手里,等于把国家战略装备的 “关节” 交到别人手里,后果不堪设想。就像专家说的:“产业大厦不能建在别人的地基上。” 否决收购不是终点,而是洛轴绝地反击的起点。靠着政策扶持和自主研发,这家老牌国企硬是从泥坑里爬了出来,如今的成绩单足以让当年的舍弗勒后悔。 在盾构机领域,洛轴打破了国外数十年的技术封锁。曾经推销产品时,客户直言 “就算不要钱也不敢用”,研发团队只能从检修小滚子做起,在 40 度的地下隧道里摸爬了四年。现在,他们的 12 米级盾构机主轴承可靠性堪比国际同类产品,价格却只要进口货的 1/3,当年拒绝他们的客户成了 “铁粉”。 在风电领域,洛轴更是实现了 “领跑”。16 兆瓦海上风电主轴承研制时,面对国外技术封锁,团队用热胀冷缩工艺搞出 “一体成型” 保持架,把误差控制在毫米级。这款能扛住 12 级台风的 “巨无霸”,直接让中国大功率风电技术站上世界之巅。 航天领域的传承更没落下。从神舟十五号的低温轴承到空间站的太阳能帆板轴承,洛轴的产品一次次在太空极端环境中经受考验,为航天员的安全保驾护航。如今高端轴承产值占比已达 70%,13 项成果达到国际水平。 洛轴的逆袭,藏着中国守住产业安全的底层逻辑。当年类似的外资并购风波不止一起,凯雷并购徐工、可口可乐收购汇源,都引发过关于安全的争论。这些争论最终形成共识:关键领域的核心企业,绝不能沦为外资 “抄底” 的目标。 这种坚持不是封闭保守,而是明白 “核心技术买不来”。舍弗勒或许能带来资金,但绝不会把高端轴承的核心工艺交给中国。洛轴用十几年的实践证明:靠自己咬牙攻关,不仅能活下去,还能活得更硬气。 现在再看 2006 年那纸否决书,更觉得意义非凡。它保住的不仅是一家企业,更是中国在高端制造领域的自主火种。从 “连工资都发不出” 到 “撑起大国重器”,洛轴的故事告诉我们:守住核心技术的底线,才守得住国家发展的底气。 参考消息: 21世纪经济报道——中国轴协紧急上书反对 力阻外资11亿元并购洛轴