当小红书博主抛出“王家卫录音事件重点是告密”的论断时,这场由编剧维权引发的风波,瞬间从“创作署名纠纷”转向对“职场伦理边界”的激烈辩论。在录音内容曝光多位艺人评价、剧本内幕的喧嚣中,“偷录并公开私人对话”的行为本身,确实戳中了娱乐圈最敏感的信任神经。 “告密”争议的核心,源于私人空间与维权手段的剧烈碰撞。曝光者古二(实名程骏年)自称因《繁花》署名权被侵、劳动报酬不公才披露录音,这些录音取自2023年的创作会议,属于剧组内部私密交流。但《繁花》剧组早在9月就发布声明,直指其“偷录、剪辑并公开私人对话,严重侵犯隐私,违背职业道德”,将其行为定义为突破行业默契的“告密”。这种定性得到部分业内人士呼应,认为无论维权诉求是否合理,窃听私语并公之于众的方式,摧毁了创作场域最基本的信任基础——毕竟创作者在私下交流中难免有随性评价,一旦面临“录音曝光”的风险,行业将陷入“不敢言、不愿谈”的沉默困境。 然而将事件核心简化为“告密”,显然回避了更本质的矛盾。古二的诉求并非单纯“泄愤”,而是指向影视圈长期存在的署名霸凌与劳动压榨:他称深度参与《繁花》商战主线创作,却仅获“前期责任编辑”署名,月薪3000至6000元还要兼顾导演生活事务,最终因过劳加重渐冻症病情。在多次沟通无果、微信账号被封的情况下,录音成为他唯一能证明“创作参与”的证据。从这个角度看,所谓“告密”更像是弱势创作者对抗行业强权的无奈之举,正如网友所言:“若署名权能正常保障,谁会冒险曝光私人录音?” 这场争议的本质,是“隐私伦理”与“维权正义”的撕裂。支持“告密”论者强调,私人对话即便涉及工作,也应受隐私保护,秦雯在录音中自曝袭警靠人脉摆平、王家卫嘲讽同行等内容,虽触及行业潜规则,但公开此类私语仍属“越界”。而反对者则认为,当“私下交流”成为掩盖创作侵权、职业特权的遮羞布时,公开录音是刺破行业黑箱的必要手段,编剧行业协会已因此宣布调查“署名权纠纷”,印证了事件的行业价值。 更值得深思的是,“告密”争议为何能盖过录音内容本身?这恰恰暴露了娱乐圈的生存逻辑:比起直面署名不公、资源倾斜等真问题,各方更愿聚焦于“行为瑕疵”来转移焦点。王家卫始终沉默的态度,剧组强调“侵权”而非回应创作争议的声明,都在强化这种回避姿态。正如媒体评论所指出的,公众真正愤怒的不仅是私下评价的虚伪,更是高位者对弱势创作者的轻蔑与规则的漠视,而“告密”争议不过是这场信任危机的显性症状。 当创作交流需要时刻警惕“录音曝光”,当维权只能依赖“撕破隐私”的极端方式,受伤的终将是整个行业的创作生态。王家卫录音事件的重点从不是“告密”本身,而是如何重建“创作有回报、沟通有底线”的行业信任——这远比纠结于“私语是否该公开”更值得深思。

当小红书博主抛出“王家卫录音事件重点是告密”的论断时,这场由编剧维权引发的风波,

落笔花

2025-11-04 13:11:17

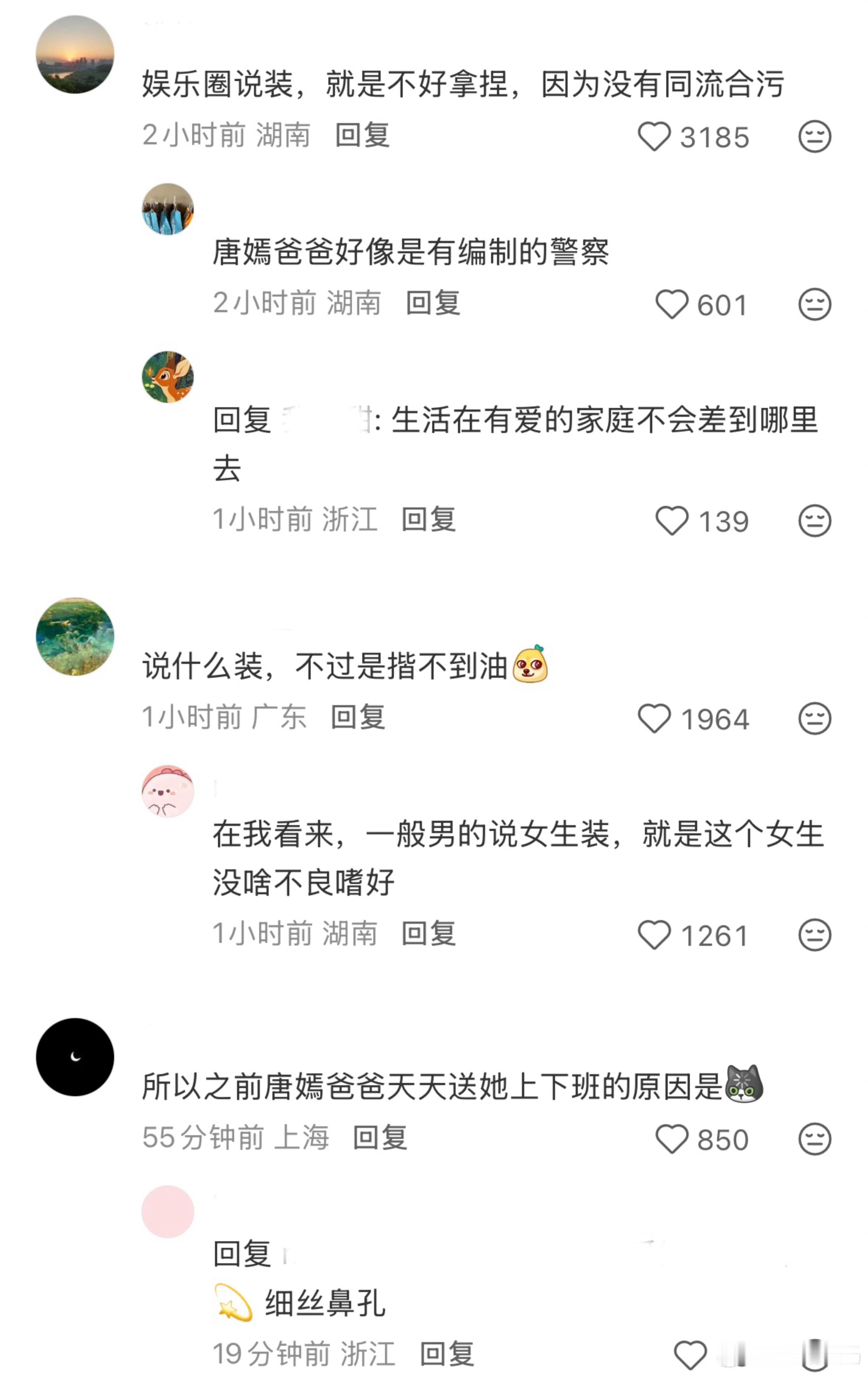

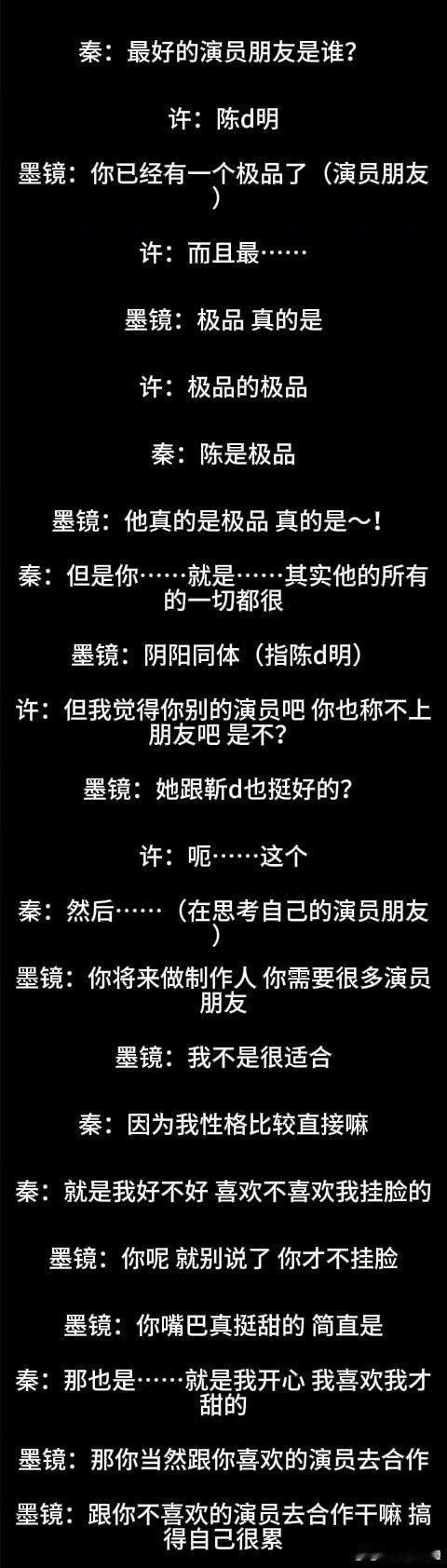

0

阅读:4