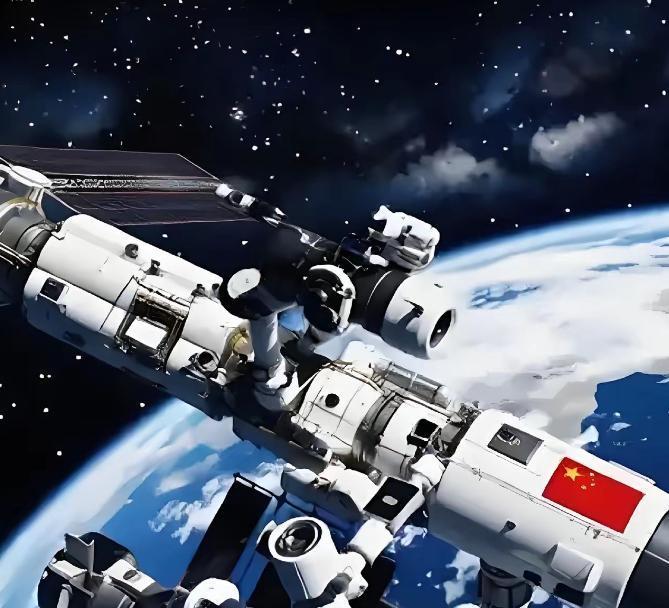

为什么大家都不提中国空间站了?因为没脸提,跟国际空间站差距太大! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 中国天宫空间站一直在我们的视线边缘静静运作,低调得几乎让人忽略了它的存在。 说实话,很多人对天宫的印象还停留在“有点小、没国际空间站大”的阶段,好像它就应该是个初级实验室。 甚至有人直接拿国际空间站的450吨重量去“碾压”天宫100多吨的体量,仿佛这是证明实力的唯一标准。可真相远没有那么简单。 天宫空间站虽然体量小,但在技术水平、科研产出和自主可控能力上,实际上已经展现出不输甚至超越国际空间站的硬核实力。 先说体量。国际空间站的确大,一眼看上去像个太空巨无霸,模块多、体积大、载荷丰富。 但体积大不等于效率高。中国天宫空间站的设计理念是“精而强”,每一个模块、每一个系统都是高效运行的代表。 你别忘了,中国的航天器一向讲究自主可控和高可靠性,这也是天宫能够在近地轨道长时间稳定运作的关键。 天宫的核心舱、实验舱以及未来的组合舱都是经过精密计算和优化设计的,空间虽小,但科研功能一点不打折扣。 科研产出方面,天宫的表现同样亮眼。国际空间站成立至今,科研成果的产出固然丰富,但在很多前沿科技和中国自主掌控的实验项目上,天宫有自己的优势。 比如生命科学、材料科学、微重力实验,中国团队能够完全自主设计、控制实验过程,确保数据的独立性和完整性。 这在国际合作密集的空间站上几乎不可能,因为实验往往受制于合作方的技术标准和管理流程。换句话说,天宫的科研更像是一家独立实验室的高质量成果,而不是众多参与方妥协后的产物。 再说技术层面。中国航天器从神舟到天宫,再到长征系列运载火箭,一路走来都是自主研发。 国际空间站虽然规模大,但其背后依赖多国协作,核心技术掌握权分散,甚至某些关键设备还受限于出口控制。 而天宫则是全套自主掌控,从舱体材料到生命保障系统,再到对接技术,全都掌握在中国手里。 这意味着在面对紧急状况时,天宫能够独立处理,而不必等待他国的支持。自主可控不仅是技术上的优势,也是战略上的保证。 还有一点很关键,低调并不等于落后。很多人之所以没怎么提天宫,是因为它不像国际空间站那样铺天盖地地宣传。 国际空间站从一开始就定位为多国合作的象征,媒体曝光率高,新闻满天飞。天宫的策略则完全不同,它更像是“做事的人,不爱说话”,专注于航天本身的突破。 你仔细看天宫的各项任务,从核心舱对接到实验舱入轨,每一步都是精密计划,每一次成功都证明了中国航天团队的执行力和技术水平。 更有意思的是,未来天宫有潜力成为太空唯一的常驻空间站。国际空间站计划在2024至2025年左右退役,而天宫作为新一代空间站,具备长期独立运行的能力。 它不仅能继续支撑科研实验,还能承担国际合作任务,为更多国家提供科研平台。换句话说,当其他国家的空间站退役时,天宫有望成为太空科研的“唯一舞台”,这在国际航天格局中将极具战略意义。 再谈一点容易被忽视的,就是空间站背后的经济和产业链价值。天宫的建造和运行带动了大量高端技术的突破,包括精密材料、控制系统、生命保障、航天对接技术等。 这些技术不仅用于太空,还能反哺地面产业,推动高端制造业和科研水平的整体提升。这种潜移默化的能力,远比体量上的比拼更有价值。 天宫空间站低调并不代表弱。它的存在反而说明,中国航天已经进入了一个不靠夸张宣传、不靠规模比拼,而是凭实力说话的阶段。 未来,当国际空间站退役,天宫不仅能继续完成科研使命,还可能成为全球科研合作的重要平台,展现出真正的战略高度和技术硬实力。 天宫的意义,不仅在于它自身的科研成果,更在于它代表了中国航天的成熟、稳健和自信。 所以,大家别再拿体量去“鄙视”天宫了,它的价值不仅在重量,更在技术、自主可控能力、科研产出和未来潜力上。它可能小,但每一颗螺丝、每一段轨道都承载着中国航天的智慧与实力。 真正厉害的空间站,不是光好看、体积大,而是能够在太空中独立完成任务、推动科技进步、带来战略价值。天宫,正是在这条道路上稳步前行。