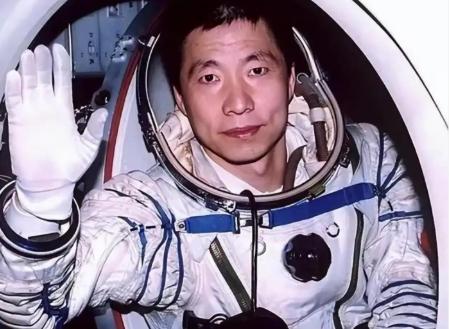

他飞上太空时举国沸腾,成为中国飞天第一人,为何这趟生死之旅竟成了他太空生涯的“绝唱”? 他能活着回来,已是万幸。 在那趟旅程中,濒死的26秒共振、诡异的太空敲门声、返回时舷窗的裂纹,每一样都足以致命。 他后来没再登天,并非因为身体不行,而是那份选择背后,藏着中国航天的大智慧。 2003年,神舟五号拖着长长的尾焰,像一把利剑刺破戈壁晨曦。 屏幕前,无数人热泪盈眶,那一刻是几代人梦想的绽放。 可绝大多数人不知道,天上的杨利伟,正在经历一场“五脏六腑都错了位”的生死考验。 杨利伟飞天这件事,最震撼的不是技术突破,而是那份内外反差。 当亿万人在庆祝光荣时,他,正在独自承受我们看不见的煎熬。 这个细节说明,所有伟大的成就,都建立在个体不为人知的极限付出之上。 这趟飞行,就像一场闯关游戏。 第一关,便是火箭升空到三四十公里时,遭遇了可怕的“共振区”。 这是一种能让人五脏六腑都想吐的低频振动,他后来说,那26秒里,感觉整个人都快被震散了,眼睛发黑,嘴巴张不开,像被扔进了高速滚筒的洗衣机里。 这种专业术语叫“POGO振动”,听着挺学术,但坐在舱里的杨利伟,感受的根本不是物理现象,而是生死之间的极限煎熬。 更揪心的是,地面指挥中心一切数据显示“正常”,座舱里像地狱,地面却风平浪静,这种内外反差,考验的是人的意志极限。 这段用命换来的经历,直接逼着科研团队对火箭结构进行彻底优化。 从神舟六号起,这道鬼门关,彻底被堵死了。 挺过了发射,太空的考验却更加孤寂和诡异。 刚进入失重状态,座舱里突然响起了“咚咚咚”的敲门声。 太空是真空,声音根本传不出来,这声音哪来的? 他第一时间检查设备,一切正常。 但这声音不定时响起,像有人在门外敲门,节奏清晰,无法忽略。 在那种孤独、无声的环境里,听到这种不明声响,本能就是慌。 但杨利伟没有慌,他的冷静,就是中国航天员里“最顶级素质”的真实体现。 后来的分析说,这可能是舱体材料在极端温差下发生微变形发出的声响,这种声响在地面很难模拟。 但他的冷静与记录,被写进了后续训练教材,成为应对“未知声响”的范例。 飞行的最后阶段,也没有轻松。 返回地球时,飞船穿越大气层,整个舱体被烧得火红。 就在这时,杨利伟突然发现右舷窗玻璃出现了裂纹。 他第一反应是:完了。 玻璃碎了,人瞬间就没了。 但他没喊,只是迅速报告地面,手紧紧攥着应急开关,等指示。 等救援人员打开舱门,发现他脸上还有未干的血迹,他笑着说没事,可谁都知道,那道裂纹,是离死亡最近的一次。 类似的安排在世界航天史上并非孤例。 人类首位进入太空的宇航员加加林,在完成那次历史性飞行后,也再未进入太空,而是转身投入到航天员的培训工作中。 他那段濒死的26秒共振,其价值早已超越了个人存活的范畴。 这份坚持与记录的价值在于,它让中国航天避免了更多英雄的牺牲,他的痛苦,被转化为后来者安全的“防火墙”。 这种选择告诉我们,最高级的奉献,不是无畏的牺牲,而是有智慧的传承。 那,他为何不再飞天? 首先是身体的影响,飞行带来的冲击不是玩笑,哪怕外表看不出,但内里伤害可能是不可逆的。 更重要的,是他的角色完成了“身份跃迁”。 他不是“被雪藏”,而是从航天员,变成了整个航天系统的“传承者”和“设计参与者”。 他参与了神舟六号到十三号任务的培训和指挥,自己带出来的宇航员一个个飞上天,他的经历,是中国航天最真实的“第一手资料”。 就在上个月,中国载人航天工程办公室公布了神舟二十号载人飞行任务的乘组名单,其中最年轻的才三十出头,他们背后,正是杨利伟等第一批开拓者建立起来的完善训练体系。 有航天领域专家分析指出,杨利伟从“执行者”到“传承者”的成功转型,深刻影响了中国航天的人才战略,它确立了一个“英雄导师”的制度范式。 面对职业生涯的转折,杨利伟的选择或许也能给我们普通人带来启发。 当我们因为各种原因无法再冲在“第一线”时,这并非价值的终结,而是转换跑道、成为“铺路石”的开始。 把经验留给后人,用自己的肩膀托举起一个时代,这本身就是在开创一条新的英雄之路。 他没有再飞,但他的脚印,永远留在了中国航天的星图上。