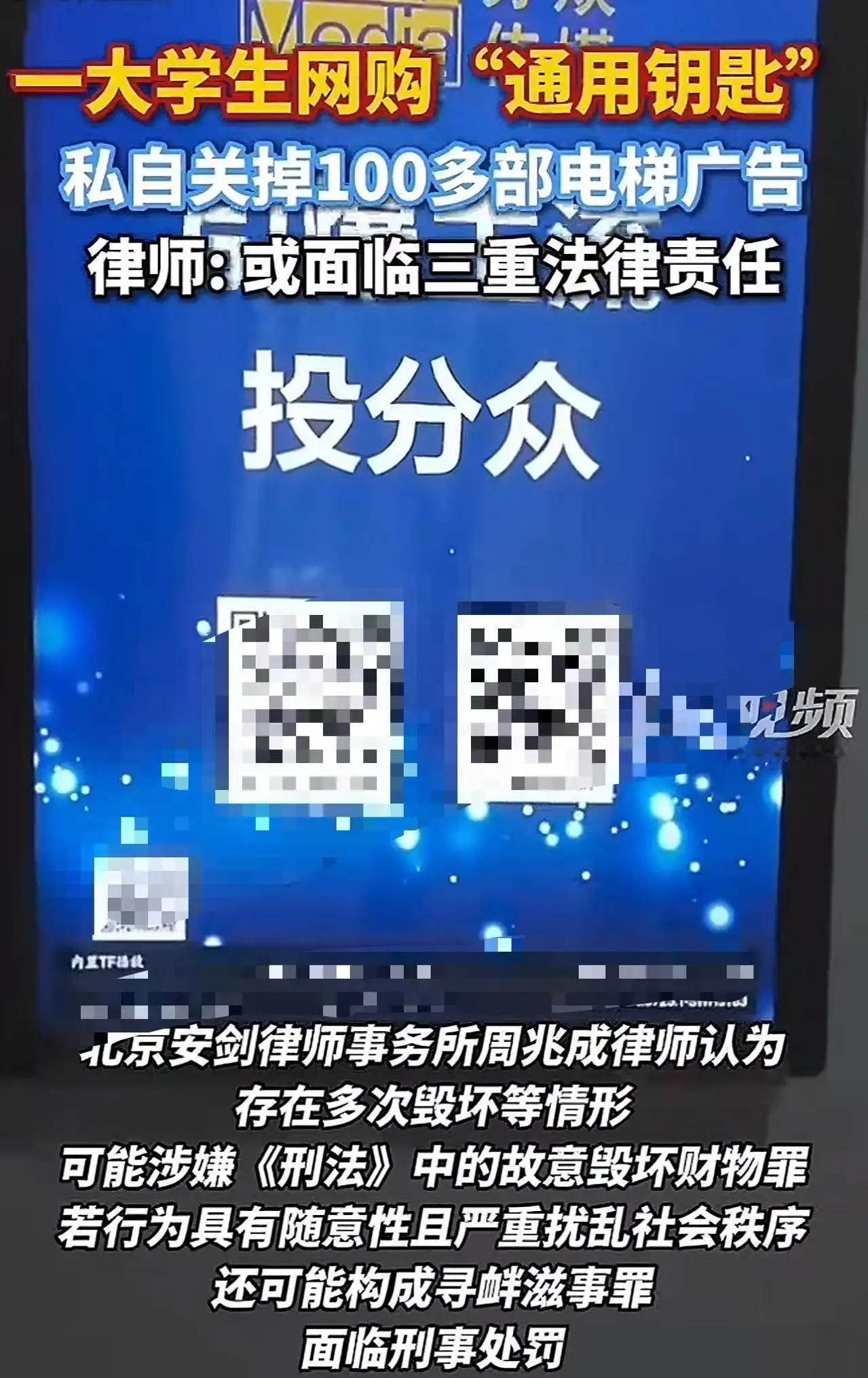

上海大学生网购神秘钥匙一夜关停百块电梯广告!是替天行道还是涉嫌犯罪?数万网友炸锅热议! (来源:小强热线) 当孔同学第一次踏进电梯,刺耳的广告声像一根根细针扎进耳膜,他意识到自己再也无法忍受这种“被动绑架”。电视可以关掉,手机广告能跳过,可电梯里的噪音却像无形的牢笼,困住了每一个匆忙的居民。他形容那声音是“城市生活的噪音污染”,而更让他愤怒的是,这种广告从未征得业主同意,却理直气壮地侵占着公共空间。 于是,这个看似普通的大学生做了一件不普通的事——他在网上花几块钱买了一把通用钥匙,悄悄开始了“静音行动”。深夜的楼道里,他轻手轻脚地打开广告屏外壳,按下关闭键,仿佛一位现代都市的“隐形侠客”。短短几天,一百多块电梯广告屏相继沉寂,居民们突然发现,电梯里竟能如此安宁。 孔同学把这段经历发到网上,瞬间引爆舆论。有人称他为“社区英雄”,说他做了所有人敢怒不敢言的事;也有人冷嘲热讽,指责他“破坏他人财产”。而最让人心惊的,是律师的严肃警告:此举可能涉嫌故意毁坏财物罪,甚至构成寻衅滋事。法律与道德的天平在此刻剧烈摇晃。 但网友的评论却撕开了更深层的矛盾。“广告公司付了租金,可钱进了谁的口袋?”“我们每天被迫听广告,得到过一分钱补偿吗?”这些质问像一把把利剑,直指物业与业委会之间模糊的权责关系。电梯作为业主的共有区域,其广告收益本该属于全体业主,现实中却成了“糊涂账”。 更值得深思的是,为什么一个年轻人的反抗能引发如此广泛的共鸣?当城市生活被无处不在的商业广告渗透,当公共空间沦为资本的战场,人们渴望的不过是一片清净之地。孔同学的钥匙,关掉的不仅是广告声,更是对沉默忍耐的打破。他的行为或许鲁莽,却像一面镜子,照出了现代人被消费主义裹挟的无奈。 有社区居民私下坦言:“自从广告屏关了,电梯里终于能安静说句话了。”但物业公司很快恢复了播放,还加固了锁孔。这场“静音战争”仿佛从未发生,可它留下的思考远未结束——如果合规途径无法解决问题,普通人该如何捍卫自己的权益? 法律专家指出,维权必须通过合法渠道,例如联合业主委员会重新审议广告合同,或向市场监管部门投诉噪音扰民。但现实中,这些流程往往漫长而无力。孔同学的“捷径”虽不可取,却暴露出机制的不完善。当制度无法及时回应民生痛点,类似的个体反抗或许还会上演。 这场风波背后,是现代都市人对于“空间自主权”的觉醒。我们是否要永远忍受被广告填满的电梯?是否该默许公共空间沦为商业殖民地?孔同学的钥匙,撬动了这些问题的答案。尽管他的方式存在争议,但那句“我是做好事”里,藏着无数人的心声。

![真有这样的吗?图二可能是上海张江地铁站吧[捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/593519694046243634.jpg?id=0)

![在电梯拍照特别有氛围感[呲牙笑]](http://image.uczzd.cn/2938684063081718003.jpg?id=0)