美国这次要急眼!不是因为火箭没升空,而是中国空间站里竟没有一个英文,全是中文! 过去几十年,国际空间站上喊指令、写报告、贴标识,英语几乎是唯一通行证,所有国家宇航员上岗前得先过语言关。 可现在,中国天宫空间站核心舱一亮屏,操作界面清一色中文,应急手册也是母语优先,理由简单:关键时刻,熟悉的字能救命。 更让华盛顿夜不能寐的,是中俄联手把国际月球科研站推到台前,这不是两个国家关门搞项目,而是面向全球开放的月球大平台,十七个国家、五十多家机构已经签字加入。 基地选在月球南极,轨道舱加地表舱,基本型2035年建成,扩展型2045年成型,电力靠中俄刚签的月球核电站备忘录解决。 整个体系从设计图到施工规范,中文和俄文文件占主流,英文只是备选,未来宇航员登月,控制台跳出的可能是汉字提示,维修手册用俄文标注,资源勘探数据用中文汇总。 语言不只是交流工具,更是规则的载体,谁的母语主导界面,谁就握住标准制定权。 阿尔忒弥斯计划拉帮结派,三十多个国家签协定,却把中俄排除在外,月球采矿、轨道分配、数据共享,全按美国节奏走。 可月球不是后院,1967年外空条约明文规定,天体资源属全人类,任何国家不得占有。 美国急着抢跑,担心的是中国空间站的中文界面只是开胃菜,月球科研站的汉俄双语体系才是主菜。 一旦月球南极的水冰、氦-3勘探数据用中文发布,国际合作项目用俄文对接,美国宇航员想插手,得先学新语言、接受新规范,主导权就这么一点点流失。 这场语言争夺战背后是规则之争,美国习惯了用英语写太空法典,从卫星轨道登记到碎片清除标准,全是西方话语体系。 可中国载人航天三十年,从零到独立空间站,用母语走完全程,证明技术突破可以不靠外语包装。 月球科研站继续这条路,开放合作却不卑躬屈膝,加入的国家带上自己的科学家、仪器、资金,共享成果也共享话语权。 俄罗斯贡献核反应堆技术,中国提供重型运载和月面施工经验,双方用母语并行开发,效率反而更高,其他国家看在眼里,学中文、俄文的航天院所已经排起队。 长远看,太空不会只有一种声音,卫星互联网、深空探测、行星移民,哪个领域都需要全球协作,英语不再是唯一钥匙。 你觉得呢?

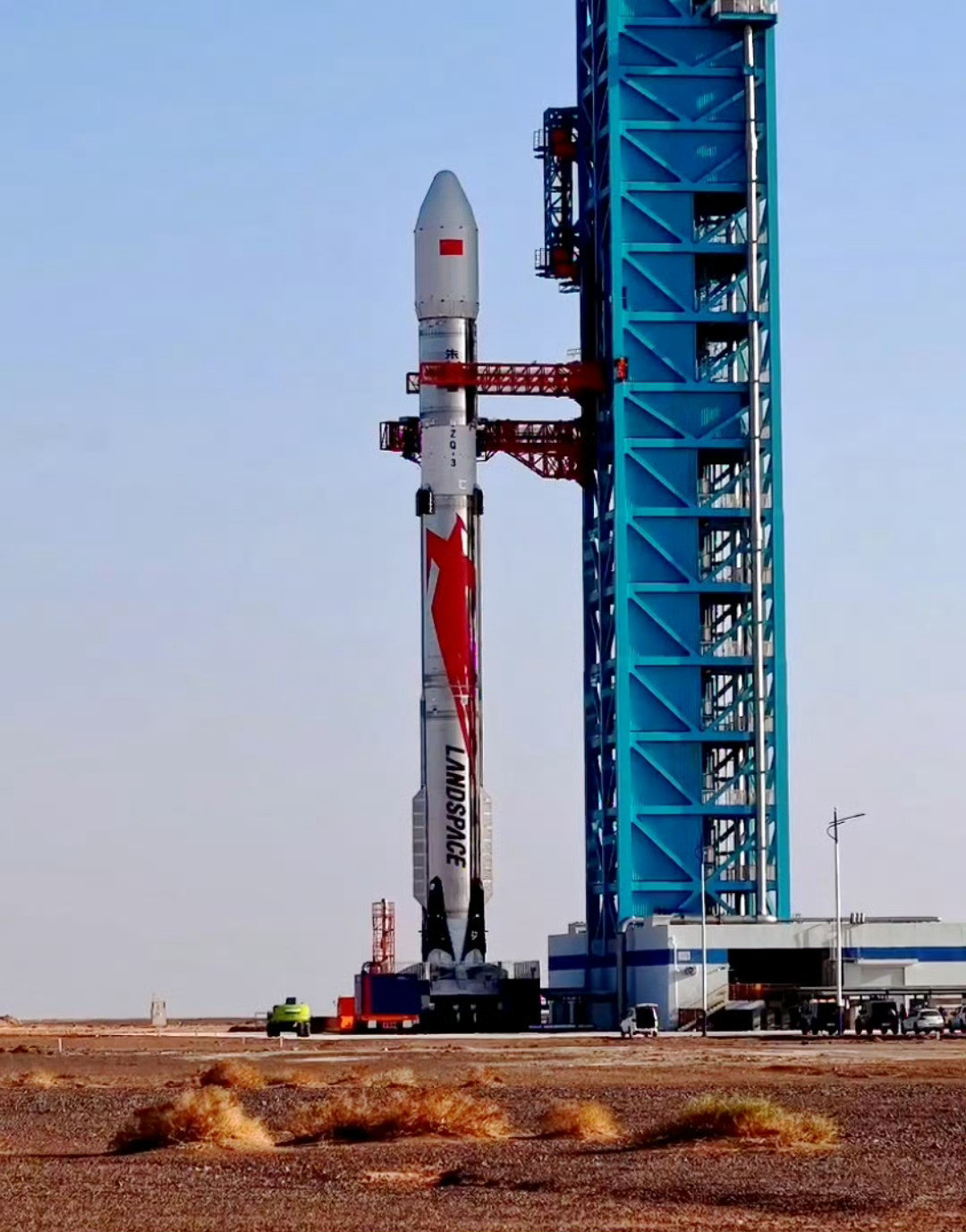

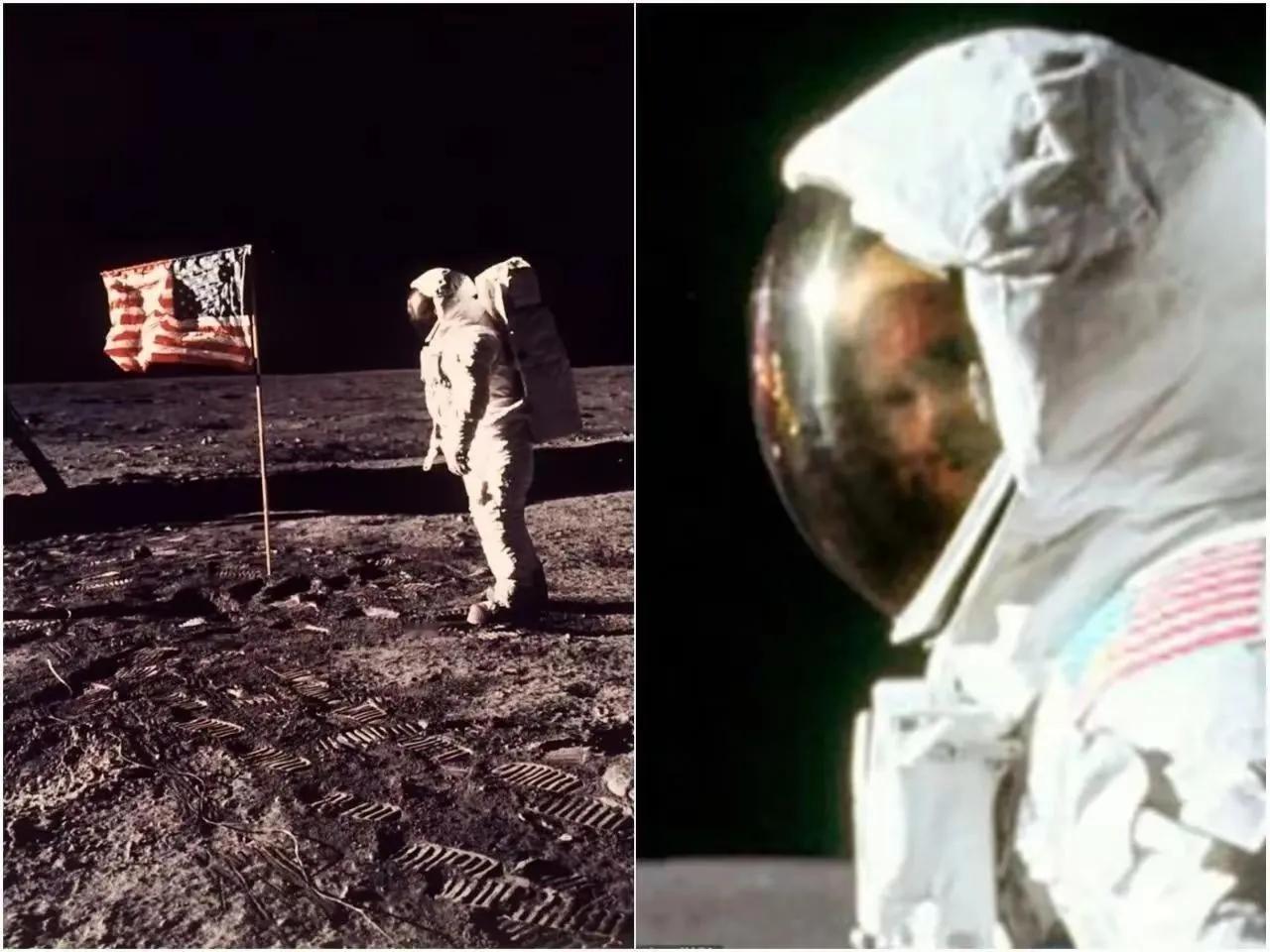

![要拉到月球上去[无奈吐舌]](http://image.uczzd.cn/3119897537014871085.jpg?id=0)