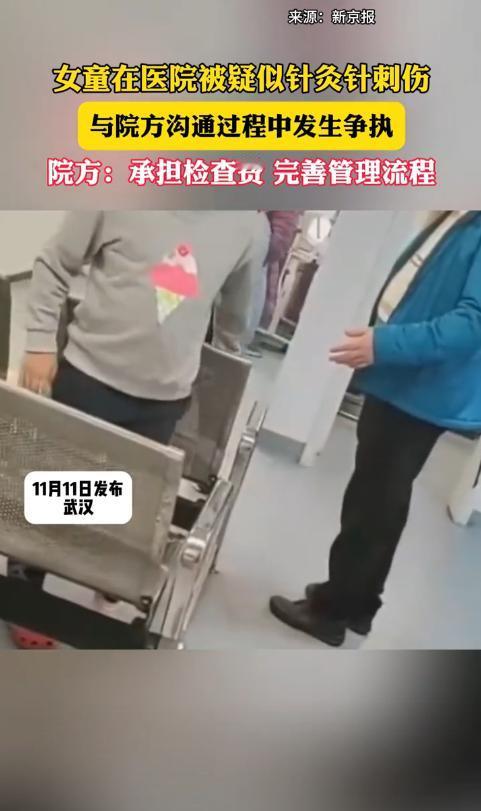

[微风]11月9日,湖北武汉,一女子带着女儿去医院看病,坐在椅子上休息时,女孩突然感觉被什么东西扎了一下,女子仔细检查,竟找到一根针,女子担心伤口会感染,去找医生沟通,不料却遭到对方的呵斥!网友:态度真恶劣。 (信源:新京报——女童在一医院被疑似针灸针刺伤,家长忧感染与医护争执,院方:承担检查费完善管理流程) “当时我吓得浑身发抖,医院的椅子上怎么会有这种东西?” 王女士抱着哭唧唧的女儿去找门诊医生,想先处理伤口再查针的来源,没成想接待的张医生头都没抬:“多大点事?小孩子磕磕碰碰正常,别小题大做耽误别人看病!” 这话彻底点燃了王女士的火气,两人在诊室门口吵了起来。 这段争吵视频被旁边患者拍下来发到网上,很快冲上热搜。 网友们炸开了锅:“医生这态度比针头还扎人”“医院管理漏洞这么大,还好没扎到要害”。 更让人揪心的是,那根针头来源不明,萌萌是否有感染风险,成了王女士最焦虑的事。 事情得从上周三说起。萌萌连续发烧两天,王女士一早带她去市立医院儿科就诊。 排队挂号、抽血化验折腾到上午十点,萌萌靠在候诊椅上就睡着了。 王女士刚刷完缴费单,就被女儿的哭声惊醒——萌萌翻身时屁股刚好压在针头朝上的椅子上,针尖穿透薄裤子扎进皮肤约两毫米。 “针是斜着卡在座椅海绵里的,针帽掉了一半,露出的针尖特别亮,不仔细看根本发现不了。” 王女士用纸巾裹住针头拔出来,发现是常见的医用输液针,针管里没有残留液体,但针尖上还沾着细细的血珠。 她赶紧用随身携带的湿巾给女儿擦伤口,可萌萌还是哭得止不住,一个劲说“妈妈我怕”。 找到给萌萌看诊的张医生时,诊室里正围着不少患者。王女士说明情况后,张医生皱眉打断她:“现在流感高发期,大家都等着看病,你先把孩子带一边去,这点小伤用碘伏擦一下就行。” 王女士追问针头来源和感染风险,张医生不耐烦地提高声音:“医院每天人流量这么大,谁知道是哪个病人掉的?真有问题再来做检查!” 医用针头属于医疗锐器,根据《医疗废物管理条例》,使用后的针头必须放入专用锐器盒,由专业机构集中处理。随意丢弃不仅违反规定,还可能传播乙肝、艾滋病等经血传播疾病。 如果针头被感染者使用过,健康人被扎后感染风险高达0.3%到3%。 王女士气得抱着女儿在走廊哭,其他患者看不过去帮她联系了医院投诉科。投诉科工作人员赶到后,先安排护士给萌萌做了伤口消毒和血液采样,承诺三天后出传染病筛查结果,同时表示会调取候诊区监控追查针头来源。 第二天,医院终于给出正式回应:向王女士母女道歉,对张医生进行全院通报批评并扣除当月绩效,承认候诊区管理存在漏洞,承诺全面排查全院座椅、扶手等公共区域。 医院负责人还联系王女士,表示会承担萌萌所有检查费用和后续治疗费用,但王女士更关心的是“如何保证以后不再发生这种事”。 王女士说,事发当天候诊区有保洁人员打扫卫生,但只是扫了地面垃圾,根本没检查座椅缝隙。而张医生事后私下联系她道歉,说当时是因为连续坐诊四小时,情绪有些急躁,才说出不当言论。 有医院管理方面的专家指出,这类事件暴露了两个关键问题:一是医疗锐器管理存在“最后一公里”漏洞,二是部分医护人员缺乏人文关怀意识。 “按照规定,医护人员携带医疗锐器时必须妥善存放,保洁人员清洁公共区域也应做到‘看、摸、查’,这两步都没做到位,才导致危险发生。” 萌萌的血液筛查结果显示没有感染,但王女士还是给孩子做了乙肝疫苗加强针。 她把自己的经历发到家长群后,不少家长分享了类似遭遇:有人在医院卫生间捡到过用过的注射器,有人带孩子就诊时被掉落的手术刀鞘划伤。“医院本是救人的地方,可这些安全隐患却在伤人。” 这起事件也给所有医院提了个醒:医疗安全不是一句口号,既要管好“针尖上的安全”,也要做好“服务上的温度”。 对患者来说,遇到类似问题要及时保留证据,通过投诉科、卫健委等正规渠道维权;对医院而言,道歉和赔偿只是第一步,完善管理制度、加强人员培训,才能真正筑牢安全防线。