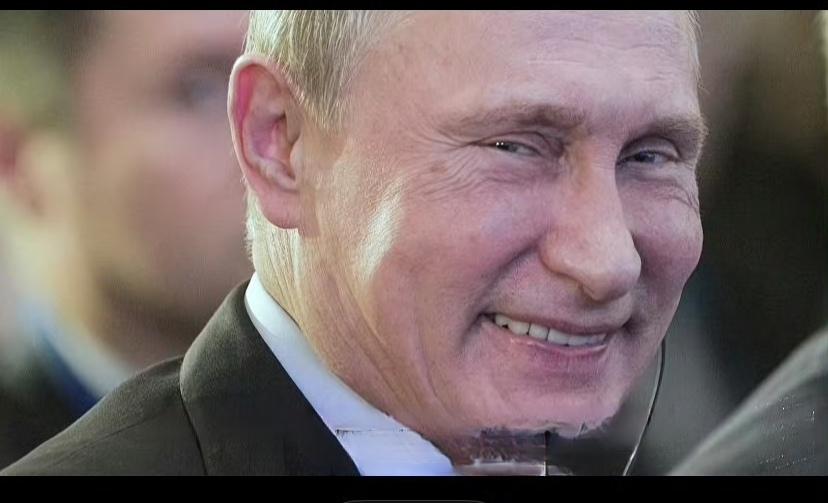

普京公开宣布 11月20日,俄罗斯总统普京在莫斯科2025人工智能世界之旅国际会议上宣布,俄罗斯必须在生成式人工智能领域拥有全套自主技术和产品,称这关系到国家主权和技术主权,不能继续依赖外国系统。 这一关乎“技术主权”的宣言背后,隐藏着怎样的现实焦虑? 圣彼得堡郊外的Yandex数据中心内,蓝色指示灯在恒温机房里规律闪烁,工程师们正通过液冷系统维持着3000块英伟达A100显卡的运转——这些价值百万美元的算力基石,是俄罗斯目前唯一能支撑大模型训练的硬件支柱。 美国商务部的一纸禁令却悬在头顶,让这些精密设备随时可能沦为无法升级的电子垃圾。 俄罗斯科学院计算数学研究所的报告早已发出预警:若芯片自主化无法实现,到2027年俄罗斯AI研发成本将激增400%。 正是这样的压力下,普京同时宣布未来20年新建38座核电机组,总装机容量相当于当前全国水平,这种看似与AI关联不大的能源布局,实则是在为算力竞赛铺设底层基建,毕竟全球Top500超级计算机榜单中,俄罗斯仅占3席,且全部依赖英特尔至强处理器。 如何在封锁中突围? 车里雅宾斯克州给出了另一种答案。 废弃的乌拉尔机械厂地下300米,花岗岩层构成天然保温屏障,这里藏着俄罗斯首个地下数据中心,零下18摄氏度的恒温环境由核反应堆直接供电,项目负责人伊万诺夫称之为“苏联遗产与现代科技的诡异结合”。 与外部硬件依赖形成对比的,是中俄合作带来的短暂曙光。 上海外国语大学的俄语系教室里,25名俄罗斯留学生调试着基于中国工信部开放政务文本库训练的AI模型,200万份政策文件构成的知识底座,让俄储蓄银行的GigaChat模型政务问答准确率达到87%,接近百度ERNIE水平。 但这种合作很快触碰技术安全红线,2025年9月,俄罗斯突然叫停向中国出口超级计算机部件,转而优先供应本土企业,暴露出其既想借中国市场突破算力瓶颈,又担心核心技术被反向掌控的深层矛盾。 本土创新的“野路子”能否填补缺口? 新西伯利亚国立大学的实验室里,23岁的计算机系学生用二手显卡搭建的分布式计算集群,竟在图像识别竞赛中击败了俄罗斯科学院的超级计算机,秘诀是用液氮冷却3000张消费级显卡,拼凑出等效A100的算力。 这种低成本创新正在喀山联邦大学的开源社区蔓延,程序员们用游戏显卡改造的AI训练设备,成本仅为专业硬件的1/20。 然而,人才流失的致命伤难以忽视,2024年,俄罗斯AI领域1800名工程师流向硅谷,占全行业从业者的15%,莫斯科国立大学教授彼得罗夫无奈感叹:“我们培养的顶尖人才,最终都成了美国AI帝国的螺丝钉。” 战略布局的宏大叙事下,细节往往暴露真实困境。 北极圈内的新地岛,全球首个抗电磁脉冲数据中心耗资3.7亿美元建成,混凝土墙体嵌入5000吨高纯度镍铁合金,能抵御核爆级别的电磁冲击,却依赖燃煤电厂供电,这不正是俄罗斯AI战略的隐喻吗?用旧时代的肌肉支撑新时代的大脑。 芬兰边境的洛维萨核电站,俄罗斯工程师测试的第四代核反应堆试图构建能源-算力闭环,废热驱动超算中心让算力成本比美国低37%,但西方智库评估显示,其AI技术商业化应用率仅为中美两国的1/5,多数创新仍停留在实验室阶段。 当圣彼得堡军事科学院的战略家们研究《AI时代的制胜公式》,发现现代战争胜负关键已从武器性能转向每平方公里智能终端部署密度时,俄罗斯广袤的国土反而成为劣势,西部边境算力密度仅为北约国家的1/8。 普京的AI宣言既是动员令,也是对开放生态缺失的无声承认;当核电站为服务器供电,冻土下埋藏冷却管道,俄罗斯书写的技术复兴故事,或许早在苏联解体时就注定了结局——没有开放生态的滋养,再宏伟的战略也难以突破创新的天花板