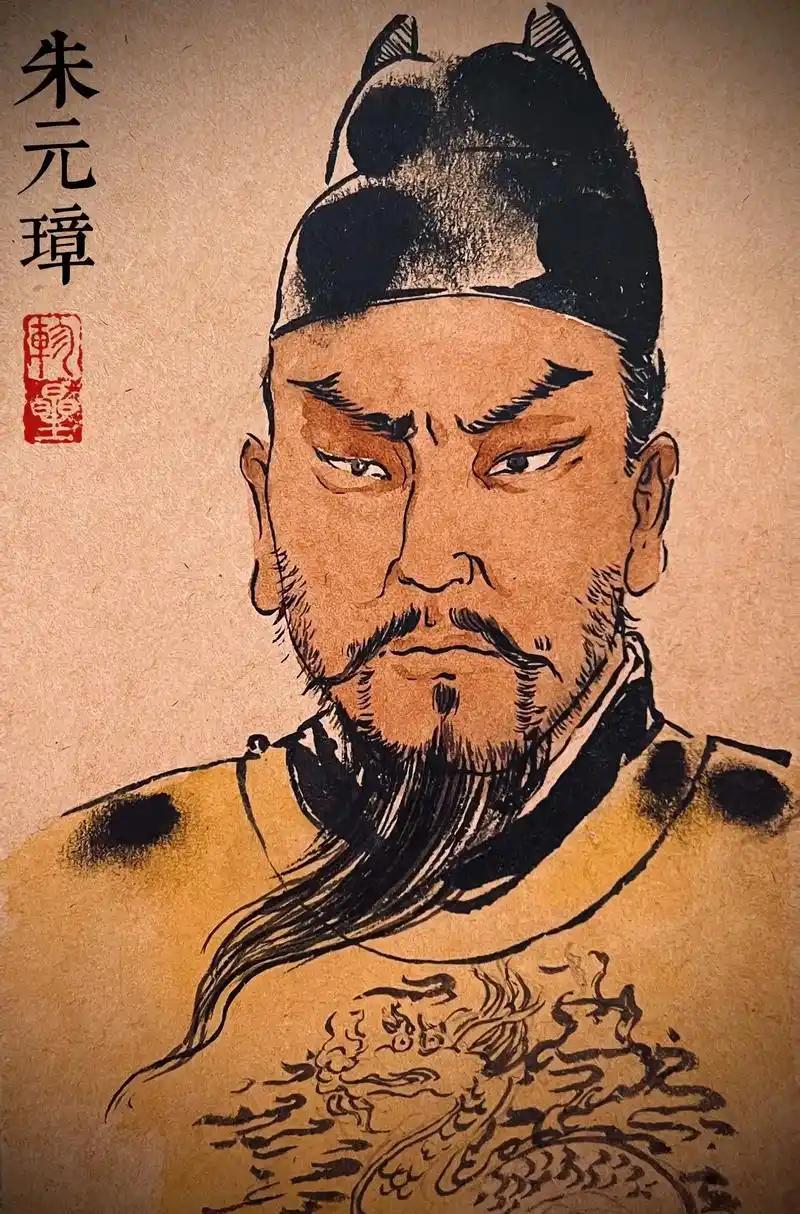

朱元璋建国后,要派兵灭掉日本,为什么刘伯温出来死谏? 洪武初年的朝堂上,朱元璋拍案而起的怒火几乎要烧穿殿宇。日本倭寇袭扰沿海的奏报如雪片般送来,更让他难以容忍的是,此前派去交涉的使者竟被日本南朝的怀良亲王斩杀,这份对大明王朝的蔑视,让这位草根出身的帝王下定决心,跨海征日,踏平这个“蕞尔小国”。就在满朝文武或附和或沉默之际,刘伯温却身着朝服,长跪于丹陛之下,以“死谏”之名拦住了这道即将引发滔天巨浪的圣旨。刘伯温的劝阻,并非畏战避事,而是站在大明王朝生死存亡的高度,看清了征日背后潜藏的重重危机。 彼时的大明,看似一统天下,实则早已是伤痕累累的空架子。从元末战乱到群雄逐鹿,中原大地历经二十余年战火蹂躏,田地荒芜、人口锐减,江南虽有复苏迹象,但北方诸多州县仍是“千里无鸡鸣”的惨状。朱元璋登基后,首要任务是休养生息、恢复生产,可支撑一场跨海远征,需要的是海量的粮草、战船和兵丁。打造一支能横渡东海的水师,单是木料就需砍伐江南数十年的蓄积,造船工匠要从各地征调,而粮草转运更是难题——从内陆粮仓运到沿海港口,损耗率往往超过半数,这对刚摆脱饥馑的百姓而言,无疑是又一场灾难。刘伯温深知,百姓是王朝的根基,若因征日而重赋重役,元末“官逼民反”的悲剧极有可能重演,新生的大明或许会重蹈元朝短命的覆辙。 更让刘伯温忧心的,是跨海作战的巨大军事风险。元朝忽必烈曾两次发动征日战争,数十万大军、数千艘战船,最终都折戟沉沙,除了遭遇台风这一“天祸”,更核心的问题是不熟悉日本的地理环境与作战模式。日本列岛多山地、少平原,大明军队擅长的阵地战难以施展,而倭寇惯用的游击战术却能依托地形灵活袭扰。更关键的是,当时的日本正处于南北朝分裂时期,各路藩侯割据一方,即便大明军队能攻破某一区域,也会陷入无休止的巷战与游击战,就像陷入泥沼的猛兽,空有蛮力却无从施展。刘伯温曾仔细研究过元朝征日的史料,那些关于“战船搁浅、粮草断绝、士兵冻饿而死”的记载,让他清楚地认识到,以大明当前的水师实力,贸然出征很可能重蹈覆辙,届时不仅军队损失惨重,更会让周边藩国看清大明的虚实,动摇王朝的威慑力。 朱元璋的怒火,很大程度上源于日本对大明“天朝上国”地位的挑战,但刘伯温却冷静地指出,此时的日本并非统一的敌对政权,怀良亲王的挑衅只是地方势力的行为,并非日本全体的态度。若大明贸然出兵,反而会促使日本南北两朝放下内斗、抱团抗明,原本的“外交冲突”会升级为“民族战争”,让这场战争失去明确的结束节点。相反,若采取“羁縻政策”,对顺从的势力进行安抚,对挑衅的倭寇进行重点清剿,既能打击沿海匪患,又能避免全面开战。刘伯温提出,可在沿海设置卫所、训练水师,构建防御体系,同时通过贸易管控迫使日本各藩约束倭寇,这种“以守代攻、以静制动”的策略,远比跨海远征更为稳妥。 除此之外,刘伯温还看到了内部潜藏的隐患。明初朝堂上,功臣集团与淮西勋贵势力庞大,若朱元璋将主力军队派往日本,朝中权力平衡可能被打破,甚至可能出现权臣专权的局面。同时,北方的残元势力仍在蠢蠢欲动,蒙元骑兵随时可能南下,若大明陷入对日战争的泥潭,北方防线必然空虚,届时腹背受敌,大明将陷入万劫不复之地。刘伯温的死谏,正是把这些环环相扣的危机摆在朱元璋面前,让他从“帝王之怒”中清醒过来,看清王朝的核心利益所在。 最终,朱元璋采纳了刘伯温的建议,放弃了征日计划,转而将精力放在内部治理与沿海防御上。事实证明,这一决策挽救了新生的大明,在休养生息政策下,明朝经济迅速恢复,沿海卫所的建立有效遏制了倭寇袭扰,为后来的“永乐盛世”奠定了基础。