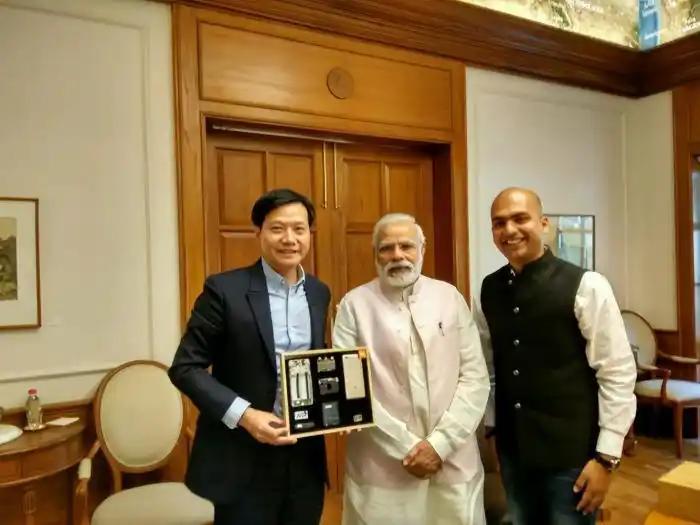

大家有没有发现,曾经挤破头想去印度淘金的中国手机品牌,现在都在悄悄转移阵地? 十年前,印度市场还是中国手机厂商眼中的淘金天堂,2014年莫迪刚刚提出“印度制造”时,小米、vivo、OPPO、荣耀等中国品牌蜂拥而入,建厂和培训。 人口红利和低成本成了最大吸引力:13亿人口基数、不足20%的智能手机普及率,加上比中国低一半的劳动力成本,让印度一度被视作下一个全球手机制造中心。 小米率先在诺伊达建厂,vivo豪掷千金赞助板球联赛打响知名度,OPPO与富士康联手砸下数十亿美元布局生产线,realme则凭借互联网营销快速切入年轻市场。 中国手机品牌不仅带来了资金,更输出了成熟的人力培训体系和先进制造管理经验。2014年,印度手机年产量还只有6000万部,到2020年已飙升至2.5亿部。 小米一家就培训了上万名本地工人,将零部件本地采购比例从10%拉升至35%;vivo在诺伊达工厂建立本地化研发中心,推动充电模块、外壳等非核心部件实现印度制造。 到2017年,中国品牌联合拿下印度市场超七成份额,小米稳坐头把交椅,本土品牌Micromax等几乎被挤压出局。 2024年的数据更显示,印度手机市场前十品牌中中国品牌占据八席,整体市场占有率高达70.4%,vivo、小米长期包揽出货量前两名。 那时,中国品牌一度成了印度年轻人手机消费的代名词,“蜜月期”似乎才刚刚开始。 但转折点在2020年中印边境摩擦后迅速到来。印度政府以“国家安全”为由,率先封禁数百款中国App,随后将监管重拳对准手机行业。 政策风向的突变,让原本顺风顺水的中国厂商陷入“步步惊心”的经营困境。 小米2021年底遭税务部门突击检查,被指控“非法转移资金”并罚款5600万元;2022年,7亿美元库存被海关扣押,48亿元资产被冻结,直接导致其印度市场预算缩减四分之一。 vivo的1.58亿美元库存被扣,2023年底多名高管因“洗钱”指控被扣留,OPPO则面临巨额关税补缴要求,甚至被强制要求CEO必须由印度籍人士担任。 中国工程师签证审批周期从3个月延长至半年以上,关键零部件进口在海关被无限期拖延,合规审查标准频繁变动,企业往往刚适应一套规则,就面临新的监管要求。 更令人担忧的是,印度政府要求外资企业股份不得超过49%,并强制技术转移,这让中国厂商不愿将核心技术投入印度市场。 与此同时,印度本土制造业的短板也逐渐暴露。 富士康印度工厂的工人培训半年后,生产效率仅为中国工厂的六成;夏季限电常态化导致生产线频繁停工,2024年雨季仅班加罗尔地区就出现12次大规模停电。 苹果iPhone15印度产线因良品率偏低,退货率比中国产线高出8个百分点,迫使库克将高端Pro系列订单重新转回郑州工厂。 面对持续恶化的营商环境,中国手机品牌呈现出“战略分化”的调整态势。 小米将印度定位为纯销售市场,主动缩减自有工厂产能,转而与本地代工厂合作,核心研发与供应链管理仍放在国内。 vivo则将新机首发阵地转移至印尼,印度市场仅维持存量机型销售,2025年一季度虽以22%的份额稳居榜首,但产能已较巅峰时期缩减30%。 OPPO将核心团队调回东莞,聚焦线下渠道深耕,通过渠道激励计划维持市场份额;realme则选择“轻资产运营”,放弃自有工厂,全部依赖本地代工生产,灵活应对政策变化。 即便是仍在扩产的富士康,也采取了“分散风险”策略——在印度追加投资的同时,同步在河南砸10亿新建总部,布局电动车与机器人生产线,核心技术团队改用台湾籍,避免对印度市场过度依赖。 为挽回外资信心,莫迪政府在2025年推出新政:将电子制造业企业税从22%降至15%,对电池、充电器等零部件免征进口关税,并加大渠道激励力度。 但查税、冻资产的“前车之鉴”让跨国巨头不敢贸然加码,外资“信任危机”仍在蔓延。 与印度市场的战略收缩形成对比的是,中国品牌正加快全球多元化布局。 东南亚、非洲、中东和拉美成为新兴市场重点:vivo在印尼新建超级工厂,将其定位为东南亚地区的研发与制造中心。 小米在越南追加2亿美元投资,提升本地零部件采购比例至40%;OPPO则重点布局中东市场,通过与本地运营商合作快速抢占份额。 对于印度来说,政策的稳定性与可预期性才是吸引外资的核心,频繁变动的监管政策和针对性的审查措施,只会透支市场信心。 2025年的印度手机市场,中国品牌虽仍占据半壁江山,但战略重心已悄然转移,曾经的“淘金热”褪去后,留下的是全球化格局下的理性选择与现实考验。 参考信源: 怒了!印度在44处突击搜查vivo,说“调查洗钱”……网友:整完小米整vivo? 北京商报2022-07-06