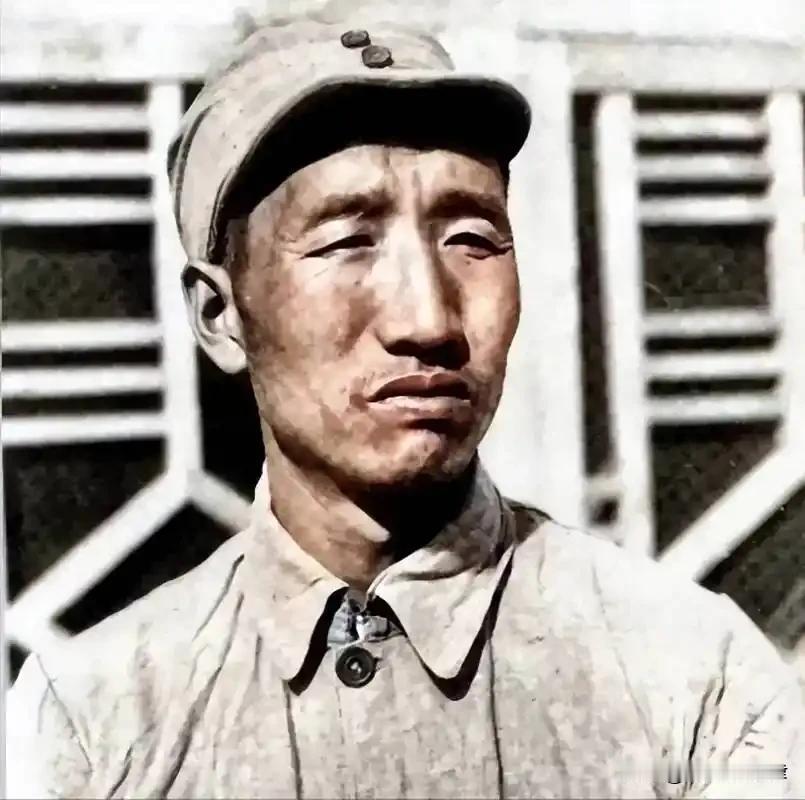

徐向前家的饭到底有多难吃?韩先楚吃了一次,再也不敢吃第二次,王彦彦吃了一次,对她妈说:不知道吃的什么,好像是草。 在中国开国元勋中,徐向前元帅一直以节俭著称,徐家饭桌常年见不到荤腥,最多只有莜面卷、小米粥和窝窝头,配点应季野菜。 徐向前的独子徐小岩后来成为中将,家里依然和普通百姓一样低调生活,王彦彦带着儿子徐珞,骑着装有挂斗的自行车去中南海怀仁堂看电影,警卫还打趣:“没见过谁骑这车来看电影的。” 徐家不搞特殊,饭桌上青菜占主,肉类极为罕见,徐小岩带女友回家,徐向前亲自做菜,结果全是素菜,一块肉也没有。 女友回家后感叹:“徐伯伯家比我们家还要朴素。”这种节俭风气,几代人都在坚守。 这样的饭菜,没吃过的人吃起来觉得是草,也就不足为怪了。 1940年,抗战正是最艰苦的时期,时任八路军129师副师长的徐向前,因军务磋商见到了韩先楚,两人商谈时间长了,徐向前便趁机留他吃饭。 彼时韩先楚早已听闻徐向前的节俭名声,但自己也是从苦日子里拼出来的,本以为“再差的饭菜也能应付”,却没料到会被一碗地道的山西和子饭“难住”。 那天的午饭摆在徐向前的临时住处,一张简陋的木桌上,只有一大盆热气腾腾的和子饭,外加一小碟腌萝卜干。 徐向前热情地给韩先楚盛了满满一碗:“尝尝咱山西的家常饭,抗饿!”韩先楚低头一看,碗里是黄澄澄的小米粥打底,混着切碎的莜面疙瘩、几段干野菜,还有几粒零星的玉米粒,汤色浑浊,入口粗糙。 所谓“和子饭”,是山西晋东南、吕梁等地的传统杂粮饭,也叫“调和饭”,核心是“杂”与“省”——将小米、莜面、玉米、红薯、野菜等手边能找到的食材混煮一锅,不加油盐或少加调味,既能果腹又不浪费。 在抗战年代,这是根据地军民最常吃的饭食,可对常年征战、口味偏糙的韩先楚来说,依旧难以适应:莜面疙瘩嚼起来费劲,野菜带着涩味,小米粥虽熟却裹挟着杂粒,咽下去时喉咙发紧。 但看着徐向前吃得香甜,时不时还往碗里加一把野菜,韩先楚只好硬着头皮往下咽。 他一边陪徐向前聊战事,一边囫囵吞咽,脸上故作平静,心里却暗下决心“下次再也不来了”。 后来,韩先楚跟妻子打趣说:“徐帅的和子饭,比打仗还考验人!”此后,即便有公干往来,他也特意避开饭点。 在徐向前看来,和子饭已是彼时能拿出的“体面饭菜”,抗战时期,根据地物资极度匮乏,粮食要优先供应前线战士,干部们常以野菜、粗粮充饥。 徐向前作为领导,更是主动带头“减食”,把节省下来的粮食分给伤病员,和子饭里的杂粮,还是他自己开荒种出来的。 徐帅的节俭不只是吃,更体现在日常生活的方方面面,衣服旧了舍不得扔,喜欢自己动手缝补。 家里有一件毛背心,是他亲手织的,从战争年代穿到建国后,足足穿了三十年,军装领口袖口都是补丁,有些还是自己缝的。 家里的家具极其简陋,有一个白木箱是他打仗时带的,几十年不舍得扔。墙壁二十年没粉刷,营房部门多次要修缮,都被他以“能省就省”为由拒绝。新家具不让买,新车不要,额外补贴不收,连新地毯也要送走。 徐向前的节俭也有深刻原因,1950年代,他在农村调研,听干部说有一家七口人只有六个碗,吃饭时总有一个人没碗用。 他久久不能释怀,经常念叨:“还有老百姓连碗都不够用,我们不能忘本啊。” 他要求全家“不讲究味道,只要能吃饱”,炊事员做菜丰盛一点就会被批评,“钱是人民的,不能乱花!” 家里节俭到什么程度?徐向前住在北京一个普通四合院,院子里家具破旧,来访者一度以为他是看门老人。 家里有个“百宝箱”,放着钉子、锤子,家具坏了自己修。连去北京开会都用旧木箱,拒绝新皮箱,说“国家还困难,能省点是一点”。 节俭还体现在衣着上,他那件毛衣,打了38个补丁也不舍得扔,平时自己缝扣子、补衣服,针线包随身带,他的军装总是洗得发白,袖口补丁层层叠叠,真正的“布衣元帅”。 在青岛休养时,他拒绝特殊伙食,坚持和工作人员一起吃饭,经常提醒大家“别买贵的食品”。家里的生活习惯和普通百姓没有区别,徐小岩回忆:“父亲在家很普通,完全没大官架子。” 他极其厌恶特权思想,生活中从不追求享受,哪怕身居高位,依然和普通人一样简朴。下乡调研时,坚决自己付伙食费,一粒米都不肯白拿。 有人要为他庆生,他总说:“还有老百姓连碗都不够用呢!” 他的节俭也影响了下一代,徐小岩成为中将,生活依然低调。儿子徐珞从小受严格家教,后来成了博士,为国防事业默默奉献。徐家的家风成为红色家风的典范。 徐向前家饭“难吃”的故事,表面上让人发笑,背后却是对苦难岁月的记忆和对人民的深情。他用一生告诉我们:节俭不是小气,而是敬畏,是责任,是共产党人的底色。 参考信源: 徐向前:布衣元帅赤心铸忠诚,勤俭廉洁清风暖千秋 2025-09-01国防科技大学