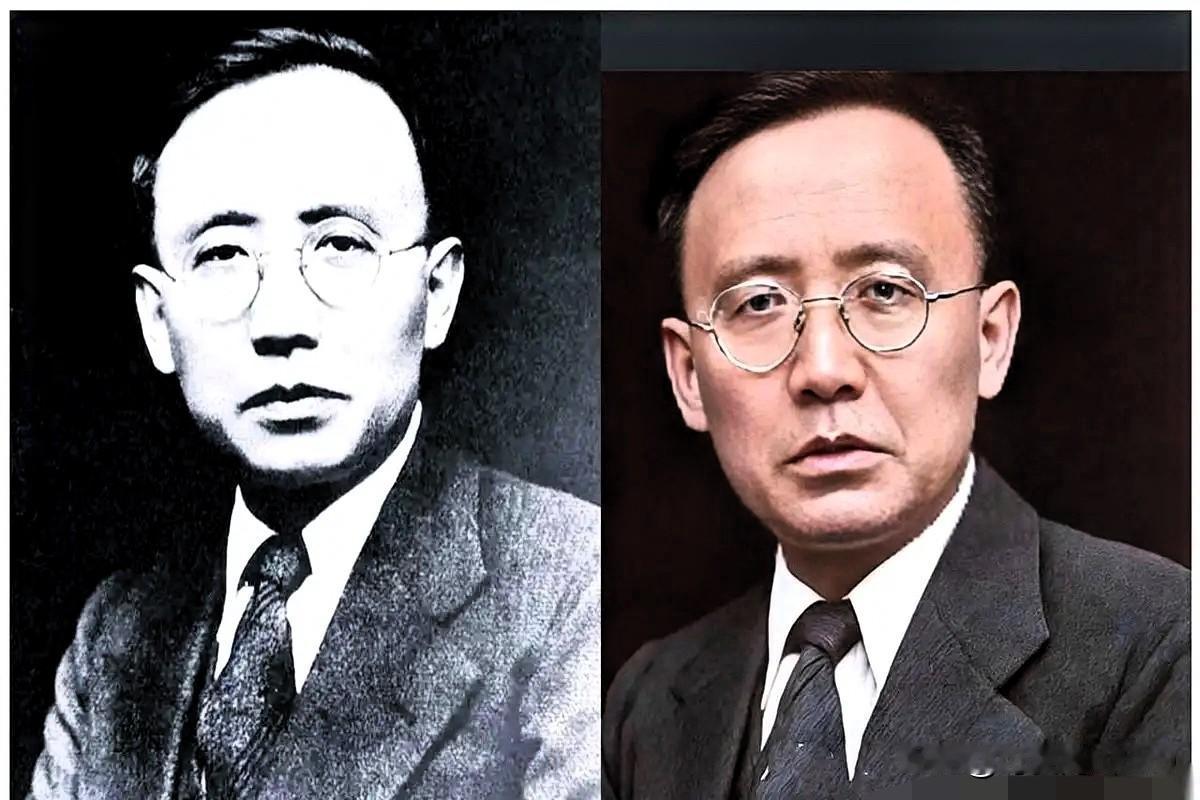

1912年,洞房之夜,郭沫若见新娘子太丑,拒绝同房。然而,就在他转身时,妻子突然哀求:“给我一个孩子吧!”郭沫若还是狠心离开…… 1912年的四川乐山,一封“母病危”的急信,把正在成都求学的郭沫若催得脚不沾地往家赶。 可推开家门的那一刻,他直接愣在原地,哪有什么病床汤药,满院子都是红彤彤的喜字,唢呐声吵得人耳朵疼,这哪里是奔丧,分明是一场蓄谋已久的逼婚。 母亲拉着他的手,把一个裹着小脚、眉眼寡淡的姑娘推到他面前,说这是他的新娘子张琼华。 掀开红盖头的瞬间,郭沫若心里那点对爱情的憧憬,啪嗒一声碎了个干净。 他满脑子都是新学堂里听来的自由恋爱,眼前这个裹着小脚、连远门都没出过的大家闺秀,在他眼里就是旧时代的枷锁。 新婚之夜,红烛高照,郭沫若却连炕都没上,转身就要去书房。 张琼华心里跟明镜似的,知道这个留着新式发型的丈夫瞧不上自己,她鼓起这辈子最大的勇气,颤巍巍拉住他的衣角,声音里带着哭腔哀求: “我不要你疼我,只求你给我留个娃,让我在郭家能有个依靠……” 可郭沫若连头都没回,甩开她的手,大步流星地走了。 那双抓着他衣角的手,僵在半空中,半天没放下来。 红烛燃了一夜,张琼华就那样枯坐了一夜,泪水把胸前的红嫁衣洇湿了一大片。 婚后第五天,郭沫若就收拾行李走了。 他给弟弟写信,字字句句都是嫌弃,说这门亲事是父母之命,和自己半点关系都没有。 他漂洋过海去了日本,一头扎进新生活里? 很快就和名叫佐藤富子的日本姑娘同居,生儿育女,把老家那个守着空房的发妻忘得一干二净。 而张琼华,却留在了郭家老宅,扛起了所有。 公公瘫痪在床,她端屎端尿、擦洗翻身,伺候得妥妥帖帖。 婆婆看她可怜,劝她寄张照片给郭沫若,说不定能软化他的心。 张琼华翻出压在箱底的红嫁衣,袖口的绣花早就磨破了,她坐在灯下,一针一线用青线细细缝补。 补完后,她对着镜子理了理头发,才去照相馆拍了一张照片。 这封信漂洋过海走了三个月,等送到郭沫若手里时,他正忙着给佐藤富子生的孩子喂饭。 他瞥了一眼照片,随手就塞进了书堆里,仿佛那只是一张无关紧要的废纸。 张琼华那颗满怀期待的心,就这么跟着照片一起,被尘封在了岁月里。 1939年,郭沫若成了名满天下的文坛巨匠,他带着第三任妻子于立群衣锦还乡。 小轿车停在郭家老宅门口,穿西装的才子和穿旗袍的新式女性并肩而立,羡煞了整个村子。 而张琼华,这个名义上的郭家大奶奶,却因为自卑,躲进了昏暗的柴房里,不敢出来见人。 最后还是老爷子硬把她从柴房里拽了出来,推到郭沫若面前。 看着眼前这个头发花白、双手布满老茧的妇人,郭沫若想起了她替自己尽孝的二十多年,心里闪过一丝愧疚,对着她深深鞠了一躬。 就这一躬,成了张琼华后半生反复咀嚼的甜。 那天晚上,张琼华把自己那张雕工精美的婚床腾了出来,换上崭新的被褥,让郭沫若和于立群住。 而她自己,抱着一床旧棉絮,蜷缩在堂屋冰凉的条凳上,听着里屋传来的笑语声,一夜无眠。 郭沫若走的时候,留下了一幅写着“书付琼华”的条幅。 这四个字,成了张琼华后半生的精神支柱。 她把条幅小心翼翼地裱起来,挂在屋里最显眼的地方,每天都要看上好几遍。 新中国成立后,张琼华靠着糊火柴盒和政府的微薄津贴过日子。 村里的喇叭里经常播放郭沫若的文章,每次听到,她就搬个小板凳坐在门口,听得入神,哪怕很多字眼她都听不懂,眼神却依旧亮晶晶的。 1980年,张琼华在孤寂中离世,享年90岁。 她守了68年的活寡,到死都没等来郭沫若的一次回头。 邻居们在整理她的遗物时,发现了一个油纸包,里面裹着的是那些年郭沫若寄回家的家书,没有一封提到她,还有几本郭沫若早年的学生作业本。 在别人眼里,这不过是一堆废纸,可在张琼华心里,这是她一辈子的念想。 张琼华的一生,是旧时代无数女性的缩影。 她用一辈子的青春,守着一场名存实亡的婚姻,守着一个从未爱过她的男人。 她的卑微与执着,不是愚昧,而是那个时代赋予女性的无奈。 而郭沫若笔下的自由与浪漫,终究没能照亮这个被遗忘在老宅里的女人。 她的一生,就像那盏燃尽的红烛,在寂静的黑夜里,无声地熄灭了。