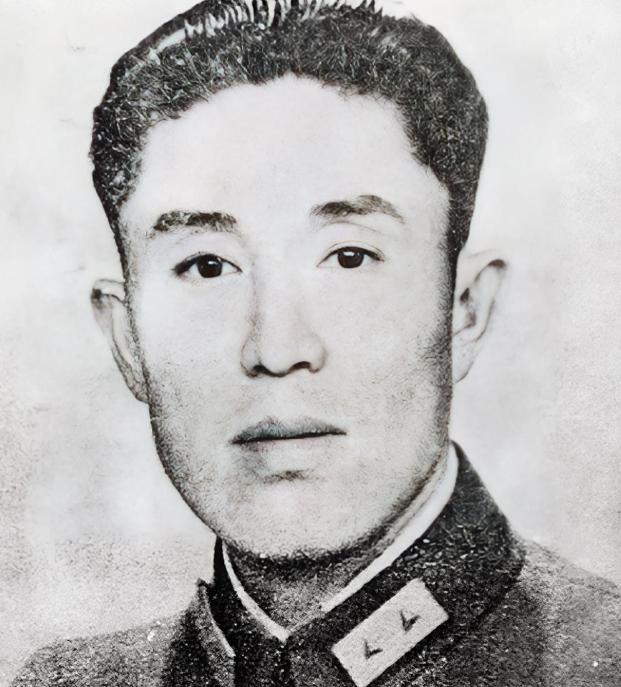

1983年,郑洞国的前妻想复婚,郑洞国的子孙都同意,但郑洞国却摇头拒绝:“她来了,我一个月的工资,十天就被她花掉,不复婚!” 1983年,对于76岁的郑洞国来说,面对子女们众口一词支持“复婚”的提议,这位曾在战场上叱咤风云的老将,坐在北京的办公桌前,盯着上海寄来的信件和刚挂断的电话,最终却像面对军事地图一样,冷静而残酷地摇了摇头。 并不是因为恨,也不是因为那是三十年前的旧人,他拒绝的理由听起来实在过于“算计”,甚至显得有些不近人情:“我一个月工资200多块,她要是来了,十天就能给我花个精光。” 作为国务院参事、行政9级的高级干部,郑洞国当时每月245元的薪水,在普通工人月薪三四十块的年代,绝对算得上是一笔巨款。 但这笔令旁人羡慕的巨款,在郑洞国那个关于“十天花完”的推演里,却成了阻断这段民国奇缘再续的最硬屏障。 这背后的无奈,根本不是钱的事,而是两个阶级、两种生活方式,在长达半个世纪的时光里,根本无法弥合的巨大鸿沟。 1940年的重庆,当还是黄埔将领的郑洞国牵着披白纱的陈碧莲站在海棠花下时,那是真正意义上的“郎才女貌”,一个是抗日名将,一个是上海著名律师家庭出身的大小姐。 那时的陈碧莲,被誉为“怒江之花”,她是那种从小住花园洋房、出门坐黄包车、身穿真丝旗袍的十里洋场娇客。 这种浪漫在战火纷飞时,或许还能靠着激情维持,可一旦落入柴米油盐的和平年代,巨大的反差便如潮水般涌来。 1952年,新中国成立初期,周恩来总理亲自点将,让郑洞国北上出任水利部参事,这本是光耀门楣的好事,却成了婚姻破碎的导火索。 陈碧莲不想走,她给出的理由很琐碎:北京太冷,耳朵都要冻掉;北方菜太咸,根本下不去口,但知根知底的郑洞国后来跟老部下喝闷酒时才吐露真言:哪是怕冷,分明是舍不得上海滩的灯红酒绿。 这话说得一点不假,这位娇生惯养的大小姐,骨子里要的是那种精致优渥的“格调”,而不是跟着丈夫去北京过穿灰布中山装、吃窝头白菜的日子。 这桩姻缘的终结,最后仅仅化作了1953年那张泛黄离婚证上的一枚红章和“感情不和”四个字。 就在郑洞国穿着袖口磨成渔网状的毛衣,在北京一丝不苟地攒着工资寄回老家赡养母亲时,留在上海的陈碧莲,离婚次年就嫁给了一位姓钟的进出口商人。 那位钟老板在霞飞路有一栋四层小洋楼,光佣人就请了六个,陈碧莲如愿以偿地过回了她梦寐以求的日子:在永安公司选购时装,去红房子西餐厅切牛排。 然而,时代的浪潮从不眷顾个人的享乐,1956年公私合营的大潮下,钟老板的家业归公,人被劳教,几年后肺病发作撒手人寰,曾经豪掷千金的陈碧莲,生活瞬间从云端跌入泥潭。 与之相反,生活极为简朴的郑洞国,虽然经历过第三任妻子顾贤娟病逝、爱女在1977年不幸遇害等接二连三的家庭重创,但他始终像棵老树一样,沉默而坚韧地活着,他在生活上对自己抠门到了极致,一日三餐不离白菜豆腐,唯独在那份对前妻的“恐惧”上,保留着惊人的清醒。 到了晚年,落魄的陈碧莲日子过得实在艰难,她挤在儿子家不到十平米的小阁楼里,每个月靠街道发的8块钱救济金度日。 弄堂里的邻居们常能看见这位曾经风华绝代的官太太,穿着洗旧的旗袍,拎着布口袋在菜市场捡别人不要的菜叶子。 当这样的消息传到北京,尤其是听说她有心想回来照顾老郑时,所有人都觉得这是破镜重圆的好剧本,唯独郑洞国看到了剧本背后的现实黑洞。 他太了解陈碧莲了,江山易改,本性难移,哪怕落魄至此,她骨子里的那份“讲究”是钱堆出来的。 245元工资,供养不起一个来自旧上海的梦。与其两个人凑在一起因琐事互相折磨,再次把最后一点情分消耗在金钱的争吵中,不如相忘于江湖。 1991年,89岁的郑洞国在北京病逝,那个被他拒绝“复婚”的老太太,还是来了,78岁的陈碧莲拄着拐棍,千里迢迢从上海赶到北京的灵堂。 看着黑白遗像,她早已没了当年的娇气,眼泪顺着满是皱纹的脸颊往下淌,嘴里反复念叨着那句让人唏嘘的话:“要是当年跟着你去北京……” 可惜人生没有“要是”。那个在霞飞路吃牛排的少妇,最终成了菜场捡叶子的老妪;那个怕养不起前妻的高官,带着他的务实与清醒走了。 主要信源:(人民出版社——《郑洞国回忆录》)