文化服务志愿者实地辨读为杨为栋撰《叙功疏》的李化龙墓志铭。通讯员 李显强 摄

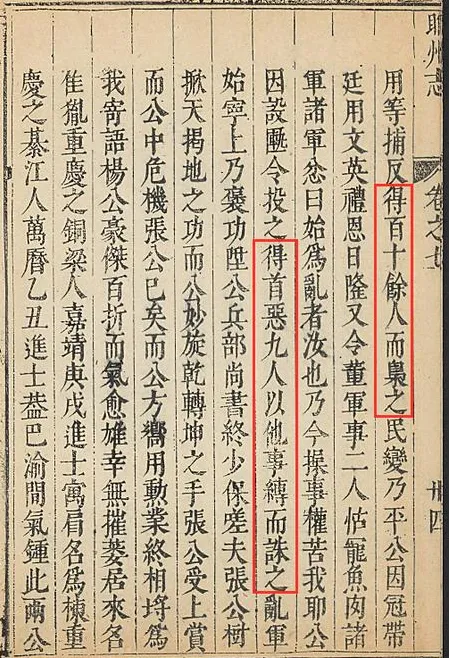

▲吕坤撰杨为栋去思文中用作比对的张佳胤案例。特约通讯员 杨友钱 翻拍

被誉为中国古代“二十四儒”之一,明万历年间“三大贤”之一的吕坤,撰写的《知州杨公去思碑》,全文1600余字,其中有约500字描述的是万历十四年(1586年)前的兵部尚书,太子太保张佳胤宦历中的相关案例,与杨为栋并无直接关联。这是怎么回事呢?

衙门失盗反升官

“尚忆嘉靖辛亥(1551年)时,张少保居来令滑,高章、任敬之难,以公孟班李,实免仓卒应变,疾电迅雷。”张佳胤,字肖甫,号居来山人,嘉靖二十九年(1550年)中进士,第二年即授知河南滑县。综合《明史·张佳胤传》记载,大盗高章等,伪装为锦衣卫,直闯滑县官署,劫持张佳胤索要金钱。张佳胤脸不变色,佯装书写文券借钱,签署的被借人全部是承担察盗职责的乡绅,不显山不露水地传递出遇险的信号,待他们齐到县衙后,立即擒获盗贼,从此闻名,立刻提拔升任户部主事,又调升礼部郎中,连升两级。

对该突发事件的处置,张佳胤巧施六计,步步为营,智擒强盗,虽可堪称教科书级的经典案例,但反思案件发生地在他本人官署,防范不严也算过失,严重者会被问“疏防”之罪,且并非大盗横行时,张佳胤以身作饵,设计捉拿,替民消灾。据《明会典》,“凡失盗降级。”“宣德二年(1427年)……于所辖地方,擒获强盗,即系应捕人员,不准升赏”。即使抓捕盗贼,也系分内之事,不得标功升赏。成化二十一年(1485年),更明确,“如事干城池衙门……住俸,戴罪”,衙门发生盗案,将停发相关官吏俸饷,戴罪限期破案。相比杨为栋处理杨思敬一案,张佳胤没有被上官追责就够幸运了,怎么反而升官了呢?

离间兵民视草菅

“万历壬午(1582年),杭州汛军刘廷用、高文英等怨行,前缚吴巡抚欲杀之,以救得免。遂夜拚市肆,杀人而夺之货,市门尽闭。”结合浙江省社科院历史所所长陈学文发表于《浙江社会科学》1992年第2期的《明代一次市民意识的新觉醒——万历十年杭州兵变和民变研究》等资料得知,万历十年壬午,浙江巡抚吴善言奉诏减少汛兵三分之一月饷且以半数新钱(在浙江以二抵旧钱一)支饷,导致购买力下降,兵士及家庭生活陷于困境。高文英、刘廷用带头结党噪变,先是二月底连续三天抗议,发展到趁夜抢掠。

“乡吏垣陈三谟等白监司,严夜警故事,杭城士以上役尽免,贫无赖者击柝,民苦之。”杭州府仁和县人陈三谟,时任吏科给事中,居然给浙江布政使、按察使等官员出了个馊主意,让杭州城贫民轮流敲梆子巡夜警戒,士以上的却不用服此役。怨气冲冲的市民中,自然有的就出工不出力。

“三谟等又白监司,枷其惰失巡者数人。”陈三谟的歪点子,一条道走到黑,又建言抓几个失职的巡夜贫民,以儆效尤。

“豪民丁仕卿不平,谓监司曰:乡官高枕而驱贫民以卫之,又取其失期者刑之。如天道何?”有一个叫丁仕卿的,虽然无半点儿官职,但有财有势,愤而责问,“当官的夜夜高枕入梦,却役使我们平头百姓彻夜不眠巡卫,偶有失误还要被惩处。这是什么天道?”丁仕卿的路见不平一声吼,把杭州汛军之乱引向了民变,“遂破枷者而反焚刼三谟等家,杀掠甚于军,”破坏更惨。

“事闻廷议以张公徃(wǎng)。”兵乱叠加民变,朝廷震怒,时任兵部右侍郎的张佳胤,被钦点赴浙,以右佥都御史身份攻克时艰。

“公至,下令谓叛军曰:若等罪不赦,吾统全浙兵而来,汝安所逃死?哀汝无知且宽,汝能勦乱民而平之,吾不独赦,汝且有望外恩。”张佳胤得知兵乱与民变是各自为营后,立即想到了借刀杀人的高谋,忽悠刘廷用、高文英,平定民变不但可以抵罪,还能立功受奖。

“廷用等捕反,得百十余人而枭之,民变乃平。”刘廷用等立即调转枪头,捕杀了一百多人,酿成血案才平息民变。

而杨为栋呢?在杨思敬一案中,想到的始终只有不激化矛盾,保持社会安定,分清首恶与胁从,不滥杀无辜,不波及平民,且确实做到了李化龙《叙功疏》中“勿枉勿纵,安定为急”的要求,“授策出奇,坐制奸人之命”,取得了难以复制的奇效。与张佳胤处置民变案相比,孰优孰劣,一目了然。

宠用乱将又立功

张佳胤兑现承诺,提拔重用刘、高,“公因冠带廷用、文英,礼恩日隆,又令董军事。”

不过,张佳胤这次看走了眼,“二人怙宠鱼肉诸军,诸军忿曰:始为乱者,汝也。乃今操事权苦我耶。”刘、高二人恃宠而骄,军营中又重起怨声载道,不满刘、高利用大家带头作乱,得到好处后不但忘记了同甘苦、共患难的诺言,反而欺压宰割一同闹事的“战友”。

“公因设匦(guǐ)令投之,得首恶九人以他事缚而诛之,乱军始宁。”好在张佳胤没有继续姑息养奸,得知刘、高的胡作非为后,设置意见箱,收集兵乱罪状,找借口把刘、高等先前兵乱骨干逮捕诛杀,又是九条性命。当然,也有可能是张佳胤不予示人的密谋,要想使人灭亡,故意先让其疯狂,把卸磨杀驴演得天衣无缝,避免落下失信于人的口实。

兵乱、民变两股势力全部平定,“上方乃褒功,升公兵部尚书,终少保。”皇帝下诏:吴善言被罢官,其余有关人员或降级调用。升张佳胤为兵部左侍郎,加封右都御史,再升兵部尚书,连升三级。

另据《明神宗万历实录》卷一、二、三等史料记载,刘廷用、马文英兵乱发生后,经巡按御史张文熙等多方劝谕,同时弹劾吴善言“抚驭乖方,自贻蹙辱”,答应兵士诉求,给五月粮,又预贷三月粮后,兵乱实际已经平息。此时张佳胤尚在赴浙途中。还有浙江人民出版社2005年12月出版,陈剩勇著的《浙江通史》明代卷等史籍,亦证明兵乱平息与张佳胤并无直接关联。

“半功”得全奖,可见张佳胤的官运,确实比杨为栋好得多。

感同身受比古今

吕坤之所以为杨为栋悲呼,文化服务志愿者们分析,至少有两个原因:

一是吕坤的家乡就在睢州附近的宁陵,都地处山东、河南交界一带。杨为栋的运筹帷幄,彻底避免了这一带极有可能再次发生如前述的王堂、师尚诏起事的剧烈社会动荡。吕坤作为受益者的代表,发自内心为杨为栋撰记立碑鸣不平,以示感恩戴德,在情理之中。

二是吕坤本人刚介峭直,忧国爱民之情浓溢,其最后一次上书万历帝的《忧危疏》,就提到“抄没法重,株连数多”的祸国殃民问题:“诬以多赃,则互连亲识。宅一封而鸡豚大半饿死,人一出则亲戚不敢藏留。加以官吏法严,兵番搜苦,少年妇女,亦令解衣。臣曾见之,掩目酸鼻。”而杨为栋化杨思敬一案“干戈为玉帛”,宽严相济的处理,与他治国理政的思想同出一脉。如此兵不血刃的奇功,居然被降职处理。联想自己一腔披肝沥胆的报国之志,竟被皇上无视,愤而归隐的境遇,自然就产生了与杨为栋惺惺相惜的同情心。

在这样的背景下,吕坤的《知州杨公去思碑》就在畅所欲言之中无所畏惧。先是1100余字围绕杨思敬一案的发生、发展、高潮、结局的叙事体,极其详尽地记录杨思敬案始末,看似平淡,实则以事见人,深入刻画出杨为栋长算远略的深邃城府,处变不惊的强大心理,当机立断的果敢决绝。接着又洋洋洒洒记述张佳胤先后在河南滑县、浙江杭州的两案,并非为褒奖张佳胤,实质借古“嘉靖”讽今“万历”,为杨为栋喊冤。(未完待续)

特约通讯员 杨友钱