在中国古代,诸葛亮被誉为超凡入圣的人物,他以卓越的智慧和军事才能著称,被后世塑造成了一个近乎完美的典范。

许世友对诸葛亮的军事才能持批评态度,认为他作为统帅并不称职。在许世友看来,诸葛亮在战场上缺乏出色的表现,未能展现出卓越的军事指挥能力。这种观点与传统的诸葛亮形象形成鲜明对比,凸显了许世友对军事领导者的独特评判标准。

许世友为何会发表这样的言论?

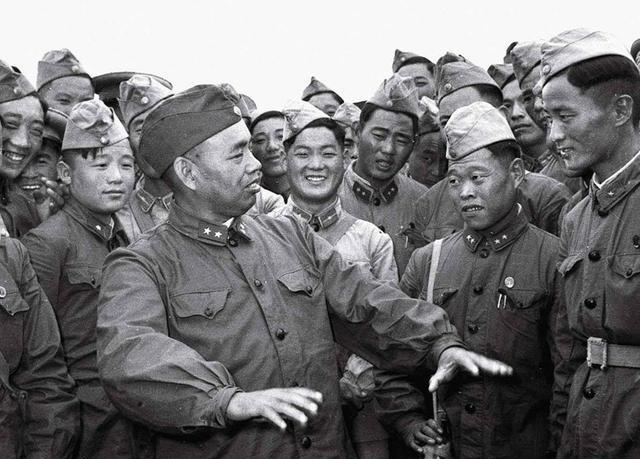

1983年6月,许世友前往成都,参观了武侯祠。他对陪同人员表示:“诸葛亮作为丞相和军师都很出色,但算不上优秀的统帅。”

人们对许世友评价诸葛亮的态度感到意外。众所周知,诸葛亮在历史上享有崇高地位,被视为智慧与才能的化身。然而,许世友却对这位历史人物提出了不同看法,认为他并非优秀的军事统帅。这一观点与大众认知形成鲜明对比,引发了人们的疑问与思考。作为备受推崇的历史人物,诸葛亮在军事方面的才能是否真如传说中那般卓越?许世友的评价或许为我们提供了一个重新审视历史人物的新视角。

许世友的这番言论并非空穴来风,他进一步解释道:“不了解地形,就难以成为优秀的将领。诸葛亮虽然足智多谋,但在利用地形方面却有所欠缺。例如,他六次出兵祁山,却未能取得实质性成果,主要原因就在于未能充分利用地形优势。在这方面,他远不及魏延。魏延曾建议从子午谷出兵,正是巧妙地利用了地形特点,以期出奇制胜。然而,诸葛亮因过于谨慎而不敢冒险,最终导致了失败。”

许世友提到:“大家看看历史上的邓艾,他通过阴平小道突袭,直接深入蜀汉核心地带,最终一举灭掉蜀国。这就是巧妙利用地形、敢于出奇制胜的典范,比诸葛亮的策略更大胆,也更有效。”

诸葛亮在军事策略上偏向稳健,很少采用冒险的战术,因此他的作战往往缺乏出其不意的效果。《三国志》中对他的评价指出:“尽管他频繁调动军队,但始终未能取得显著战果,这反映出他在灵活应对和战略谋划方面并非强项。”

许世友尽管学历不高,军事理论书籍也读得不多,但在多年实战中积累了丰富的作战经验。他对于战争本质的理解相当深刻,这一点从他评价诸葛亮的言论中就能看出来。他的见解远比那些只会空谈理论的学者要实际得多,更具实战价值。

毛泽东曾对诸葛亮的军事策略提出过质疑,尤其是针对其著名的《隆中对》。他认为诸葛亮的战略规划存在一定问题,并对此进行了批评。毛泽东的评论反映了对诸葛亮军事才能的不同看法,认为其战略布局并非无懈可击。这一观点表明,即便像诸葛亮这样的历史名将,其军事决策也并非无可挑剔。毛泽东的评价为后人提供了重新审视诸葛亮军事思想的视角。

《隆中对》常被视为诸葛亮展现其战略智慧的典范,他在未正式出仕前就对当时的政治格局进行了透彻的剖析,并为刘备复兴汉朝制定了周密的策略。

然而,毛泽东对此持有不同看法,他在批注中写道:“《隆中对》从一开始就存在问题,它主张分散兵力,跨越千里作战,最终导致关羽、刘备和诸葛亮各自为战,兵力分散,这样的战略布局怎么可能不失败?”

诸葛亮认为,一旦天下局势发生变化,关羽可以从荆州出兵攻打宛城和洛阳,同时刘备从益州出发,经秦川进军,这样恢复汉朝统治的目标就能很快实现。

然而,毛泽东敏锐地指出了这种战略部署的重大缺陷。他分析道:"在如此遥远的距离上分散兵力,这简直是自取灭亡。"面对实力雄厚的曹操,刘备的军队本就处于劣势,现在又将有限的兵力一分为二,这不是等着被对手逐个击破吗?这种部署无疑会让本就处于下风的刘备军更加被动,最终难逃被曹操逐步消灭的命运。毛泽东的这番分析,一针见血地指出了刘备军事战略上的致命错误。

毛主席可能从诸葛亮的经验中汲取了智慧,提出了“集中优势兵力,各个击破敌人”的战术理念,这一思想成为我军的重要指导原则,确保在战场上屡战屡胜。

毛泽东对诸葛亮的用人策略提出批评,特别指出其任命关羽镇守荆州的决策存在明显失误。在毛泽东看来,诸葛亮在关键岗位的人事安排上缺乏审慎考虑,未能充分发挥人才优势,最终导致战略要地的失守。这一用人失误不仅影响了蜀汉的整体战略布局,也反映出诸葛亮在人才任用上的局限性。

毛主席认为,关羽过于自负,轻视东吴,这直接导致了严重的后果。他的态度使得蜀汉无法与东吴建立良好关系,从而破坏了“联吴抗曹”的整体战略。最终,关羽不仅自己丧命,还导致了蜀汉的灭亡。

再拿马谡守街亭这事来说,街亭这么关键的地方,光靠马谡一个人守,显然不靠谱。毛主席读到这里时,在旁边写了句:“刚开始打仗,诸葛亮应该亲自上阵。”

换句话说,街亭这个战略要地,诸葛亮必须亲自驻守并直接指挥军队,才能确保其安全。

诸葛亮在人事安排上频频失误,导致关键据点接连失守,这责任该由谁承担?显然,问题出在他自身不善于识人用人。

许世友曾评价诸葛亮,认为他作为丞相和军师确实出色,但在统帅的角色上却有所欠缺。换句话说,诸葛亮在处理政务和谋划战略方面表现卓越,但在统领全局、指挥军队方面却显得力不从心。这种评价揭示了诸葛亮在军事领导能力上的局限性,尽管他在其他领域展现了非凡的才华。