赤眼鳟速冻曲线,加工厂冰晶控制,肉质弹性保持,客户反馈分析

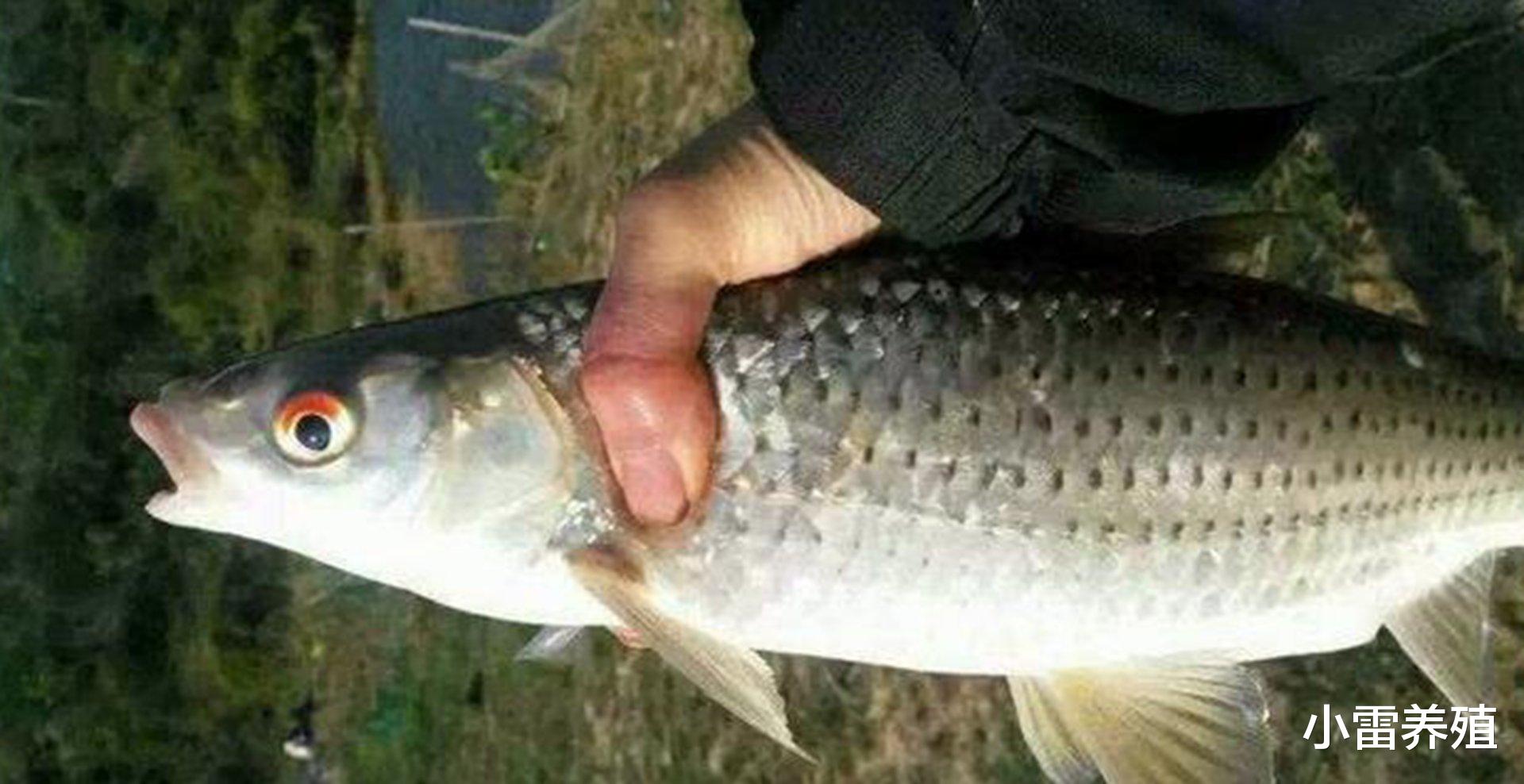

赤眼鳟可是一种挺特别的水产呢。它是鲤科的一种,体侧有一明显的暗红色纵带,这也是它很显著的特点。在价值方面,赤眼鳟无论是做食用鱼还是用于观赏都有一定意义,它的肉质细嫩,味道鲜美,在一些地方市场上有不错的需求。

咱先说说赤眼鳟养殖场景里的痛点。就说那养殖场地吧,在一些北方干冷地区的养殖场,冬季水温低,赤眼鳟生长速度慢,养殖周期长,像1年下来,生长量都不如在南方湿热地区2个月的生长量。而且水质管理也难,冷天水里的溶氧啥的不好把控。南方呢,湿度大,鱼病又多,尤其是夏季高温高湿时,鱼很容易生病,这也给养殖户带来不少麻烦。就像我有个南方网友小吴,他在当地养赤眼鳟,一到夏天就得时刻盯着水质,每天换水都不敢大意,就怕鱼生病,可还是经常有损失。

咱再谈谈赤眼鳟速冻曲线的事儿。这赤眼鳟速冻可重要了呢。这速冻曲线就像是给赤眼鳟保鲜定做的计划。加工厂的师傅们得清楚啥时候温度该降到多少,怎么降,降多少度之后要保持多久。就像我认识的一个在北方养殖赤眼鳟的王大哥,他给当地的赤眼鳟加工厂供货。以前没掌握好速冻曲线,赤眼鳟的肉质到市场上就不新鲜了,有些顾客反映说鱼肉吃起来没弹性,像块木板子似的。后来啊,他专门去研究这个速冻曲线,发现赤眼鳟从捕捞到开始速冻不能超过30分钟,速冻初始温度要在 - 30℃左右,在这个低温下保持一段时间,然后慢慢降到 - 60℃以下,这样冻出来的赤眼鳟口感就好多了,肉质弹性也能保持住。

说到肉质弹性的保持,除了速冻曲线,加工厂的冰晶控制也很关键。冰晶这东西,要是不小心把赤眼鳟的细胞给刺破了,肉质就没法看了。就好比冬天的时候,要是在北方干燥寒冷的环境下,赤眼鳟在运输或者暂养过程中,要是地面太干,它身上的水分结成的冰晶就可能很大。我朋友开了一家小冷库,专门放赤眼鳟。他跟我说,冬天如果冷库里湿度把控不好,水汽凝结成冰晶,赤眼鳟的鱼鳍、鳞片周围就容易结成大冰晶,之后肉就松松垮垮的,没了弹性。所以在冰晶控制这块,要根据赤眼鳟的习性、地域环境还有加工设备这些来调整。

咱们再说说客户反馈分析这事儿。南北方对赤眼鳟的口感和做法要求不一样。在南方的浙江一带,有个养殖赤眼鳟的小作坊,周边好多居民都是老客户。那些客户就反馈说,喜欢清蒸的做法,觉得这样才能尝出鱼本身的鲜味,而且要求鱼一定要新鲜,肉质得有弹性。而在北方的河北,有个做赤眼鳟深加工的厂,发现北方的客户更喜欢吃炖着吃,不过对鱼的大小比较在意,小的觉得不过瘾。而且北方客户觉得鱼冷冻后再解冻,要是肉质没弹性,就不想买了。这就说明不同的地域、不同的饮食文化,对赤眼鳟的需求也不一样,咱得根据这些反馈来调整养殖、加工和销售的策略。

咱再聊聊赤眼鳟养殖里的南北地域差异。在南方,比如说云南,那里地形复杂,有山区、有河流湖泊。养殖赤眼鳟的地方地形多变,有些是在小山沟里的小水塘散养,有些是在规模比较大的湖泊里网箱养殖。在小水塘散养的赤眼鳟,因为活动空间大,游动多,所以肉质紧实有弹性。可是在北方,拿山西来说,大部分是在养殖场里有规划的池塘养殖。因为地形相对比较平坦,池塘面积可能比较大,但鱼的活动量没有南方散养的大。这就导致在同等养殖时间下,南方散养的赤眼鳟肉质可能会比北方池塘养殖的赤眼鳟肉质更紧实、弹性更好。

咱们也可以拿植物来对比一下赤眼鳟养殖的情况。就说冷门的植物吧。像雪莲花,它生长在高寒的雪山上,环境恶劣,就像赤眼鳟在北方的养殖场地,面临低温考验,不过雪莲花适应了那环境,还自带药用价值。还有金花茶,它在南方的湿热山林里,像赤眼鳟在南方湿热养殖场,金花茶在那种环境生长得旺盛,赤眼鳟在那种环境下也要应对特殊的鱼病等问题。再看沙漠玫瑰,在干旱的沙漠边缘都有独特生长方式,而赤眼鳟在北方干旱地区养殖场,水资源的管理就非常重要,要像沙漠玫瑰珍惜每一滴水那样管理好养殖用水。

从时间元素来说,养殖赤眼鳟不是一时的事儿。如果是养殖2个月的小赤眼鳟,那时候鱼还小,在加工厂可能简单的冷冻处理就好,不过也要注意冰晶控制。要是养了1年的赤眼鳟,肌肉、骨骼都发育得差不多了,对于速冻曲线、肉质弹性保持的要求就更严格了。像我听说有个养殖3年的赤眼鳟品种,那是经过精心培育的,这种鱼的肉特别有嚼劲,但是在养殖、加工、保存上都有一套复杂的方法。

再来说说养殖场和散养场的赤眼鳟区别吧。养殖场的赤眼鳟密度大,为了保证鱼的生长速度和质量,饲料的投喂、水质的净化都有严格的时间安排。像我见过的一个湖南的养殖场,每天的投喂量都是根据鱼的重量、生长阶段来定的,每天定时投喂。而散养场的赤眼鳟呢,靠自然觅食为主。在江西有个散养赤眼鳟的地方,鱼在水里会吃水草、小鱼小虾啥的,这样养出来的鱼,肉质味道特别好,但是养殖面积大,管理起来也比较麻烦。

我们再回到赤眼鳟肉质弹性保持这个重要话题。不管是南方还是北方,赤眼鳟加工厂想要保持好肉质弹性,除了速冻曲线和冰晶控制,加工后的保存和运输也很关键。就拿我在福建的一个朋友来说,他在当地有赤眼鳟的加工产业。他把赤眼鳟加工好后运往全国各地。他发现,在南方运输用冷藏车还好,时间短。可是在北方长途运输,如果途中的温控不好,赤眼鳟的肉质就会受到影响。他曾经有一批鱼运到东北,因为路上冷藏车故障,温度波动太大,导致鱼的肉质变差,客户反馈不好,损失不小。

养殖赤眼鳟不同的养殖方式也会影响到最终的肉质。在湖北的一些农村养殖赤眼鳟,有的采用稻田养鱼的方式。这种环境下养出来的赤眼鳟,因为稻田里有丰富的昆虫和微生物,鱼的肉质很鲜美。可是在海南,有一些咸淡水养殖池的赤眼鳟,由于水质和食物来源和稻田养鱼的赤眼鳟不同,鱼肉的口感和弹性也有区别。而且因为海南常年气温较高,鱼的生长速度快,但是如果饲料没跟上或者水质调控不好,鱼就容易生病。

北方的寒冷环境对赤眼鳟的养殖挑战不小。比如在内蒙古的养殖场,冬季要给赤眼鳟做好越冬管理。得把鱼转移到有加热设备的养殖池或者深水区。如果处理不好,鱼就会被冻伤。我知道一个内蒙古的养殖户,之前没重视越冬问题,结果好多鱼在冬天死了,损失惨重。南方的湿热环境虽然鱼类生长快,但赤眼鳟容易遭受水霉病等病害。像广东的一个养殖区,夏季的时候赤眼鳟水霉病高发,养殖户们得频繁使用药物预防和治疗,这也对鱼的品质有一定影响。

赤眼鳟的体色和体型在不同养殖环境下也会有差异。在新疆的一些山泉水养殖场,赤眼鳟因为水的清澈度和矿物质含量不同,体色会偏亮,体型相对修长。而在四川盆地的养殖场,由于水质偏肥一些,赤眼鳟的体型可能会比较圆润。这两种不同环境下养殖出来的赤眼鳟在市场上的受欢迎程度也不一样,这也需要根据市场反馈来调整养殖的策略。

对于加工厂来说,赤眼鳟的加工流程每个环节都要和它的生长周期相匹配。一个养殖了6个月的赤眼鳟和一个养殖了9个月的赤眼鳟,它们的肌肉纤维发育程度不同,加工时的切片厚度、冻藏时间都得调整。我见识过东北一家赤眼鳟加工企业,他们精心调整加工流程,就是为了让不同生长周期的赤眼鳟都能达到最佳的肉质状态,满足不同客户的需求。

赤眼鳟的养殖规模大小也会影响到成本和市场的稳定性。在山东的一个大型赤眼鳟养殖场,通过规模化养殖降低成本,能更稳定地向市场供应赤眼鳟。但在一个海南的小型散养场,成本相对较高,为了吸引客户,他们在提高鱼的品质上做文章。这两种养殖规模的经营方式不同,但都要根据市场反馈来决定自己的发展道路。

现在市场上赤眼鳟的品种也不单一,不同品种的赤眼鳟在养殖、加工、销售上都有自己的特点。北方有些养殖户引进了一种耐寒赤眼鳟品种,养殖的时候在北方寒冷环境下有一定优势,但是在加工和销售方面还得重新摸索适合这个品种的模式。南方的养殖户则更多选择肉质细嫩的赤眼鳟品种,可这个品种对水质和环境变化更敏感。

赤眼鳟在不同的养殖水域环境下,其生长速度受多种因素制约。在四川某山区的水域,这里水流湍急,赤眼鳟游动频繁,虽然生长速度快,但需要更多的饲料来补充能量,且因水流刺激,其肌肉弹性较好,符合部分追求高品质食材客户的要求。然而在江西一个相对平缓的水库养殖场,鱼的活动量比山区少很多,生长速度相对较慢,但肉质会比较肥美,适合做成红烧等需要油润口感的菜肴,在当地市场有稳定的需求。

北方养殖赤眼鳟面临饲料供应的季节性问题,冬季由于冰冻,部分饲料运输困难,像我听说在辽宁有家养殖场,因为饲料储备不足,不得不降低赤眼鳟的养殖密度,导致生长速度变慢。南方养殖赤眼鳟则面临着夏季暴雨季节对养殖场的破坏风险,雨水可能会导致水体浑浊,水质恶化,增加鱼患病的风险,这对赤眼鳟的生长、养殖成本以及最终的肉质品质都产生一系列连锁反应。

养殖赤眼鳟时鱼苗的选择非常关键。有的养殖户在湖南选择本地鱼苗,鱼苗适应本地水质和环境,养殖出来的赤眼鳟在本地市场很受欢迎,但在外地市场可能因为风味独特而不被完全接受。而在广东有养殖户引进外地的鱼苗,希望借助外地鱼苗优势提升产量或者品质,但外地鱼苗可能存在对本地环境适应问题,比如在夏天的炎热环境下,有的外地鱼苗养殖的赤眼鳟生长明显落后于本地鱼苗养殖的赤眼鳟 。

不同地区的消费习惯对赤眼鳟的市场需求影响很大。在福建沿海地区,除了常见的红烧 、清蒸,还流行卤制的赤眼鳟做法,当地消费者对卤制赤眼鳟的需求促使养殖和加工企业不断调整养殖和加工策略。而在河北的部分农村地区,人们习惯购买鲜活的赤眼鳟回家自己烹饪,这就要求当地养殖场和加工厂在鲜活产品的供应和运输上做好保障,确保赤眼鳟到达消费者手中时新鲜度和肉质弹性不受影响。

赤眼鳟的养殖周期如果过长,虽然鱼的个头会比较大,但肉质的品质可能会发生变化。我在天津认识一个养殖户,他把赤眼鳟养到2年之久,原本是想追求鱼的大个头,结果发现鱼的肉质开始变松散,没有了之前那种紧实的弹性。这让他意识到养殖周期不是越长越好,必须根据市场需求和鱼的生长规律来合理规划。

在江苏有一些赤眼鳟养殖户采取了生态循环养殖模式,利用水生植物净化水质,鱼的排泄物又为植物提供养分。这种养殖模式下养出的赤眼鳟,不仅肉质鲜美而且弹性十足,在市场上很受高端客户的青睐。但在贵州的一些山区,由于地形限制,难以开展大规模的生态循环养殖,养殖户们更多是在小范围的池塘中传统养殖,他们也在不断探索如何在有限的条件下,结合当地特色,保持赤眼鳟的肉质弹性。

在河南有一些赤眼鳟加工企业尝试与电商平台合作,拓展销售渠道。他们发现通过电商平台销售赤眼鳟,客户反馈能更快地传递回来。比如有的客户在评价中提到希望赤眼鳟的个头尺寸更精确,加工企业就会根据这些反馈调整养殖标准和加工流程。而云南的部分赤眼鳟养殖户主要还是依赖线下的水产市场进行销售,他们与当地餐饮企业建立了长期合作关系,依据餐饮企业的需求调整养殖计划。

不同年龄段的赤眼鳟对疾病抵抗力不同。在一个养殖了3个月的赤眼鳟群体中,一旦有鱼出现疾病,传播速度很快,养殖户在河南的养殖场就必须立即采取措施隔离和治疗,不然会大面积影响养殖效益。而对于养殖了1年的赤眼鳟,由于其自身的抵抗力增强,疾病发生的频率相对较低,但养殖户在四川的一个养殖场也不能掉以轻心,还是要做好日常的疾病预防工作,以维持赤眼鳟良好的生长状态和肉质品质。

在湖南的赤眼鳟养殖区,当地有一种冷门的绿植叫绞木叶。绞木叶在生长环境上与赤眼鳟有一定相似之处,都需要一定的湿度和温度范围。养殖赤眼鳟时,养殖户发现绞木叶生长的地方水质和土壤条件似乎对赤眼鳟生长有一些积极影响。而北方的辽宁,虽然有冷门的沙葱这种植物,适应寒冷,但赤眼鳟养殖在寒冷环境和沙葱生长环境下完全不同,赤眼鳟要应对低温冰冻等问题,养殖和管理手段有很大差异。

在贵州一些山区,养殖户们把赤眼鳟与当地的特色鱼种混养。这种混养方式一方面利用了不同鱼种对食物和空间的不同需求,提高了养殖效益。另一方面,赤眼鳟在与特色鱼种的共生环境下,肉质风味也有了一点独特的变化。但这种混养方式在南方的广东养殖区就不太常见,因为广东市场对赤眼鳟单一品种的品质和特色要求较高,混养可能会影响赤眼鳟原本的特色品质。

北方养殖赤眼鳟在水源选择上有独特要求。像在甘肃,有养殖户发现使用温泉水养殖赤眼鳟,鱼生长速度快且肉质有独特的风味。但在福建,海水养殖赤眼鳟的尝试因为海水和淡水赤眼鳟的生理差异以及养殖技术成本等问题遇到了很大的阻碍。南方养殖赤眼鳟在水源上更多依赖自然河流、池塘或者水库,水质的季节性变化给养殖管理带来了更多挑战。

养殖赤眼鳟时的增氧设备选择在不同地区有不同考量。在江苏的高密度养殖场,使用高效的增氧设备确保水中有足够的溶解氧,因为这里经济发达,水产养殖追求高产量和高效益。而在甘肃的一些养殖规模较小的农户,简陋但能满足基本需求的增氧设备就足够了。这种差异反映出地域、养殖规模和经济发展水平对赤眼鳟养殖设备选择的综合影响。

不同地区对赤眼鳟的加工规格需求不同。在广东的一些加工厂,为满足出口需求,会将赤眼鳟加工成特定的小包装规格,精确到每包几百克不等,而且在包装材料的选择上也很讲究。而在湖北的一些本地销售加工厂,更多是按照市场上常见的大包装或者家庭装来加工,包装材料以经济实惠为主。这体现了地域差异对赤眼鳟加工规格和包装的不同要求。

养殖赤眼鳟时的疾病防治在不同地域有不同的侧重点。在湖北的部分地区,由于周边农业面源污染风险,防治化学污染引起的疾病是重点。而在海南,高温环境下细菌性疾病更为突出,养殖户在防治赤眼鳟疾病时就要重点针对这些地方常见疾病制定防治方案,这也反映了地域环境对赤眼鳟疾病防治的影响。

在西北的一些干旱地区,水资源稀缺是养殖赤眼鳟面临的最大难题。养殖户像在甘肃的张掖地区,得利用有限的水资源,采用滴灌式的养殖方式,精准控制水量、水质和养殖密度。而在南方水资源丰富的省份如湖南等地,有广阔的水域和充足的降水,赤眼鳟养殖可以相对粗放,但管理上也不能疏忽,不然水质一旦恶化也会危及赤眼鳟生长和肉质弹性。

在南方福建的加工企业,对于赤眼鳟冰鲜制品的加工,加工后的产品保鲜时间只有短短几天。而北方的黑龙江加工厂,对于同样赤眼鳟冰鲜制品,由于当地的低温气候加持,保鲜时间可能会延长一倍左右。这就说明地域气候差异对赤眼鳟冰鲜制品保鲜期有着明显的影响,也促使不同地区的加工企业要根据本地实际情况制定合适的生产和销售计划。

赤眼鳟在不同的养殖环境下,对饲料营养成分的吸收效率也不同。在四川的养殖环境里,有丰富的微生物和藻类,赤眼鳟在这样的水域中养殖时,对一些富含生物活性物质的饲料吸收效果好,生长速度快。然而在北方的内蒙古,环境相对单一,赤眼鳟对这些饲料的吸收效率可能会降低,养殖户需要调整饲料配方,以满足赤眼鳟的生长需求,确保鱼能健康成长和保持良好的肉质品质。

南方广东的一些赤眼鳟养殖户尝试与传统的中医养殖理念相结合。他们会在养殖水域中添加一些有药用价值的草药如金银花等,据说这样可以提高赤眼鳟的免疫力。但在辽宁,这种传统理念与现代养殖方式的结合就面临很多挑战,一方面是技术应用问题,另一方面是市场接受度问题,这也显示了地域文化差异对养殖方式和市场反应的影响。

北方赤眼鳟养殖户在冬季时,为了保证鱼缸或者养殖池水温不至于过低,会采用一些特别的加热设备,这些设备的能源消耗较大。而南方的养殖户则很少需要考虑这个问题,他们的养殖成本在这方面就低很多。比如在河南的养殖户冬季需要不断给设备供电或者使用燃气取暖,成本不低,而在福建,基本不需要这样的设备投入,这也是南北地域差异造成的养殖成本差异。

不同年龄段赤眼鳟对养殖环境的适应能力存在差别。在云南的养殖场,养殖3个月的赤眼鳟对水质的酸碱度非常敏感,需要精准调控。而养殖1年以上的赤眼鳟对环境变化的适应能力相对较强。但不同地区环境差异也影响着这种适应能力的表现,在北方的黑龙江,即使是适应能力强的赤眼鳟幼体,面临严寒和高盐碱度的可能风险时,也必须做好特殊的防护措施。

养殖赤眼鳟过程中,不同地区的养殖户对养殖设备更新换代的观念也有很大差异。在浙江沿海地区,养殖户们更愿意紧跟国际先进养殖设备的发展潮流,积极引进自动化的投喂、监测设备,以提高养殖效率和品质。而在陕西的一些山区,由于经济条件和传统观念的影响,养殖户们对养殖设备更新换代比较保守,更倾向于使用传统的养殖方法和设备,这也导致他们在面对一些养殖问题时可能应对能力相对较弱。

在江苏的赤眼鳟养殖场周围,周围植被大多是柳树这种对水质有一定净化功能的树木,它们在一定程度上改善了养殖场的水质,有利于赤眼鳟的生长。而在青海湖周边的养殖区域,周围的植被较少,但借助湖水自身的净化能力,通过合理的控制养殖密度等方式来维持赤眼鳟的生长环境,不同的地域植被与赤眼鳟养殖方式有着紧密的联系。

养殖赤眼鳟时的池塘深度在不同地区有不同要求。在湖南的部分地区,养殖户认为池塘深度保持在1.5米左右比较合适,这样的深度能提供合适的水温分层和水体容量,有利于赤眼鳟的生长。而在内蒙古的一些地区,由于气候干燥且气温变化大,池塘深度要求能达到2米以上,目的是稳定水温,减少外界环境对赤眼鳟的影响,这也反映出地域气候对养殖细节的不同要求。

南方福建有不少赤眼鳟养殖户以家庭为单位的小规模养殖,这种养殖模式下,鱼可以享受较多的自然觅食机会,肉质较好但产量有限。在北方辽宁,有一些大型的国营养殖场,大规模的集中养殖产量高,但在养殖管理过程中,要更加注重赤眼鳟的防疫和品质控制,因为大规模养殖一旦出现问题,影响范围广且损失大,这种养殖规模与环境带来的管理挑战差异很大。