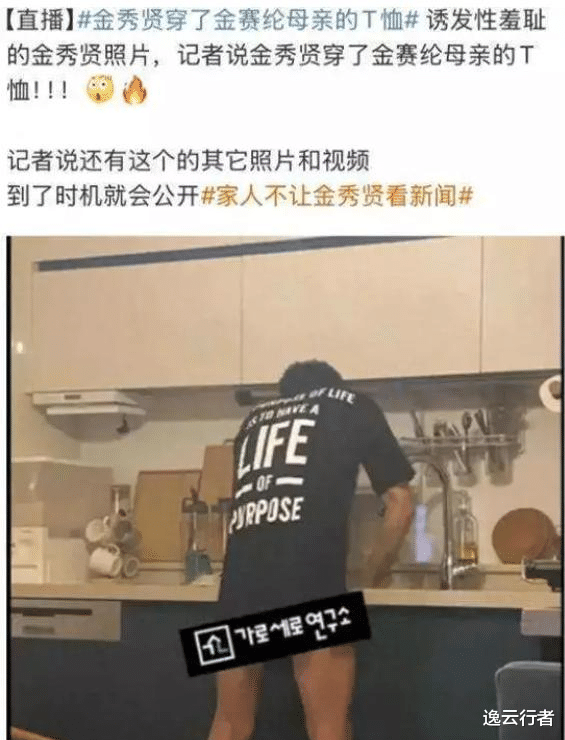

2024年3月21日凌晨,首尔江南区某栋高级公寓的监控画面里,一个穿着卫衣的身影正在整理垃圾袋。这个看似普通的日常场景,却因为主角是卷入"未成年人影像交易"传闻的金秀贤,在热搜榜单上炸出了千万级流量。但这场风暴的真正风暴眼,始终聚焦在另一位当事人金赛纶身上——那个从8岁起就在聚光灯下长大的国民妹妹。

当我们还在为"童星妈妈变姨母"的伦理剧啧啧称奇时,可能没有意识到,这场风波正在掀开东亚造星工业最隐秘的暗箱。首尔家庭法院的数据显示,2021-2023年间受理的艺人监护权纠纷中,85%涉及"职业辅助监护人",这个数字在练习生群体中更是高达92%。这些游走在法律边缘的非血缘监护人,正在成为资本操控未成年艺人的完美工具。

在金赛纶母亲公布的细节里,最耐人寻味的不是那位姨母的监护身份,而是她同时担任着某娱乐公司经纪总监的双重角色。这种"职业监护人+资本代理人"的复合身份,在韩国娱乐圈早已形成标准化配置。就像某位不愿具名的选秀节目PD透露的:"我们更愿意签下有'辅助监护人'的练习生,这意味着家长已经主动让渡了部分监护权。"

这种监护权的让渡正在催生令人不安的产业模式。2023年曝光的某经纪公司内部文件显示,他们为未成年艺人设计了三层监护体系:法律监护人负责签字,职业监护人负责日常管理,而"影子监护人"则专门处理灰色事务。这种精密分工,让《未成年艺人保护法》中关于每日工作不超过6小时的规定形同虚设——毕竟没有人会举报自家"姨母"的安排。

更值得警惕的是情感操控的系统化。横竖研究所披露的PUA操控手册里,详细记载着如何通过"资源阶梯"制造依赖性:从最初级的剧组探班机会,到量身定制的剧本角色,每个台阶都精确计算着未成年人的心理弱点。这种精神控制的效果令人心惊——韩国青少年心理研究所2023年的数据显示,练习生群体的斯德哥尔摩综合征发生率是普通青少年的7.3倍。

当我们还在震惊于"N号房2.0"的传闻时,一个更庞大的跨国暗网正在浮出水面。东京警视厅2024年1月破获的"樱花计划"案件中,发现了涉及中日韩三国的未成年人影像交易平台。该平台会员数达23万,日均交易额折合人民币420万元,其中67%的内容涉及未成年艺人。

这个黑色产业链的运作模式堪称精密。在越南胡志明市某栋写字楼里,技术人员开发着专门的人脸替换AI;曼谷的拍摄基地里,合法剧组正在为非法拍摄提供掩护;而新加坡的离岸账户,则负责将收益洗白成演艺培训费。这种全球化犯罪网络,让单个国家的司法打击变得力不从心。

更令人痛心的是受害者的沉默机制。中国某娱乐公司前实习生小琳(化名)的案例颇具代表性:在被要求拍摄"试镜视频"后,她收到的不是想象中的出道合约,而是经过AI换脸的色情视频。"他们告诉我,只要听话就能删掉这些'学习资料'。"这种数字化要挟,正在摧毁无数少男少女的人生。

在这场黑暗的博弈中,技术正在扮演着双刃剑角色。韩国区块链技术公司Locus2023年推出的"智能监护人"系统,通过不可篡改的分布式账本记录工作日程。当某位练习生的训练时长超过法定限制,系统会自动向文化体育观光部发送警报。这种技术监管的尝试,或许能为行业带来一线曙光。

中国某互联网大厂研发的"AI心理评估师"也展现出应用潜力。通过对练习生社交媒体动态的语义分析,系统能提前37天预测心理危机,准确率达82%。在最近测试中,这个系统成功预警了某女团成员的自残倾向,及时避免了悲剧发生。

但技术救赎更需要制度护航。中韩两国2024年3月签署的《跨境数字取证协议》,首次将云端数据纳入了司法协作范围。这意味着藏在菲律宾服务器的犯罪证据,现在可以成为两国法庭的共同呈堂证供。这种跨国界的技术协同,或许能撕开资本编织的法网。

首尔明洞街头巨幅广告屏上,金赛纶代言的校服广告依然在循环播放。画面里16岁的少女笑得灿烂,广告语写着"守护每个青春梦想"。这个讽刺的现实场景,恰是整个东亚造星工业的缩影——我们热衷于消费少年们的纯真,却不愿正视这份纯真背后的代价。

值得深思的是,在这场风波中站出来举报的,不是某个监管机构,而是饱受折磨的家长。这或许揭示了最残酷的真相:当资本完成对亲情的异化,连血缘都成了可以被交易的资源。就像那个在法庭上哽咽的母亲所说:"我以为给她找了个'娱乐圈妈妈',没想到是亲手送她进了狼窝。"

当我们下一次为偶像的舞台魅力尖叫时,或许该问问自己:那些被资本异化的童年,那些在合同条款里流逝的青春,那些在数据云端永久存档的伤痕,真的能用几张专辑销量或票房数字来弥补吗?答案,或许就藏在首尔家庭法院正在审理的某个案卷里,藏在横竖研究所尚未曝光的某份证据中,更藏在每个普通人对待娱乐消费的态度里。