序言

水墨中国,晕染千年华夏风情;笔锋游走,勾勒万象意韵悠长。在东方文化的深邃脉络里,水墨画以其独特的艺术魅力,屹立于世界艺术之林,成为中华民族美学与精神的不朽象征。此次“水墨中国百位艺术家作品鉴赏”活动,是一场视觉的盛宴,更是一次心灵的巡礼。百位艺术家,以各自的感悟与才情,挥毫泼墨,于尺幅之间展现大千万象、山水寄情,或雄浑壮阔,或秀丽清幽,尽现自然的鬼斧神工与画家的林泉高致;人物传神,将喜怒悲欢、百态人生一一捕捉,令观者仿若能听见画中灵魂的低吟浅唱;花鸟含情,于细微处彰显生命的灵动与蓬勃,每一笔皆倾注对世间生灵的热爱与敬意。而书法,作为中华文化的瑰宝,一撇一捺尽显风骨,横竖点钩蕴含哲思,与水墨画同源相生,共同承载着华夏文明的厚重底蕴。在这里,我们将一同穿越古今,探寻水墨画的历史渊源与发展轨迹,领略不同流派与风格的交融与碰撞。从传统技法的精妙传承到现代创新的大胆突破,感受艺术家们如何在继承中创新,于守正中创新,赋予这一古老艺术形式新的生命力与时代内涵。

艺术家简介

皮志刚:山水入怀.笔耕不辍

“津派国画”是中国一个极具地域特点的现当代画派。通过六代画家不懈努力,“津派国画”形成稳定的艺术特征 ,具有深厚的传统性、广泛的包容性、鲜明的地域性、画格的多样性、淳朴的风土性、稳健的开放性和适时的流变性,体现了庙堂之外亲近群众、亲近自然的特点。皮志刚先生就是津派画派的代表艺术家之一。

皮志刚,1960年生人。人云:丹青文字有师承。皮志刚山水画的成就离不开个人天赋及后天勤奋,当然也离不开名师教诲。上世纪八十年代初,拜师山水画家赵树松先生研习山水画。赵先生出身学院派,其系统教学理念为皮志刚山水画的发展奠定了坚实的基础。后拜师于画坛名宿孙克纲先生,对山水画的领悟更上一层楼,可谓是有如鹈鹕灌,坐受清凉乐。皮志刚受业于孙克纲门下近三十载,孙克纲辞世后,经孙越先生居中作美,引荐复拜孙其峰老前辈为师,成为画坛佳话。

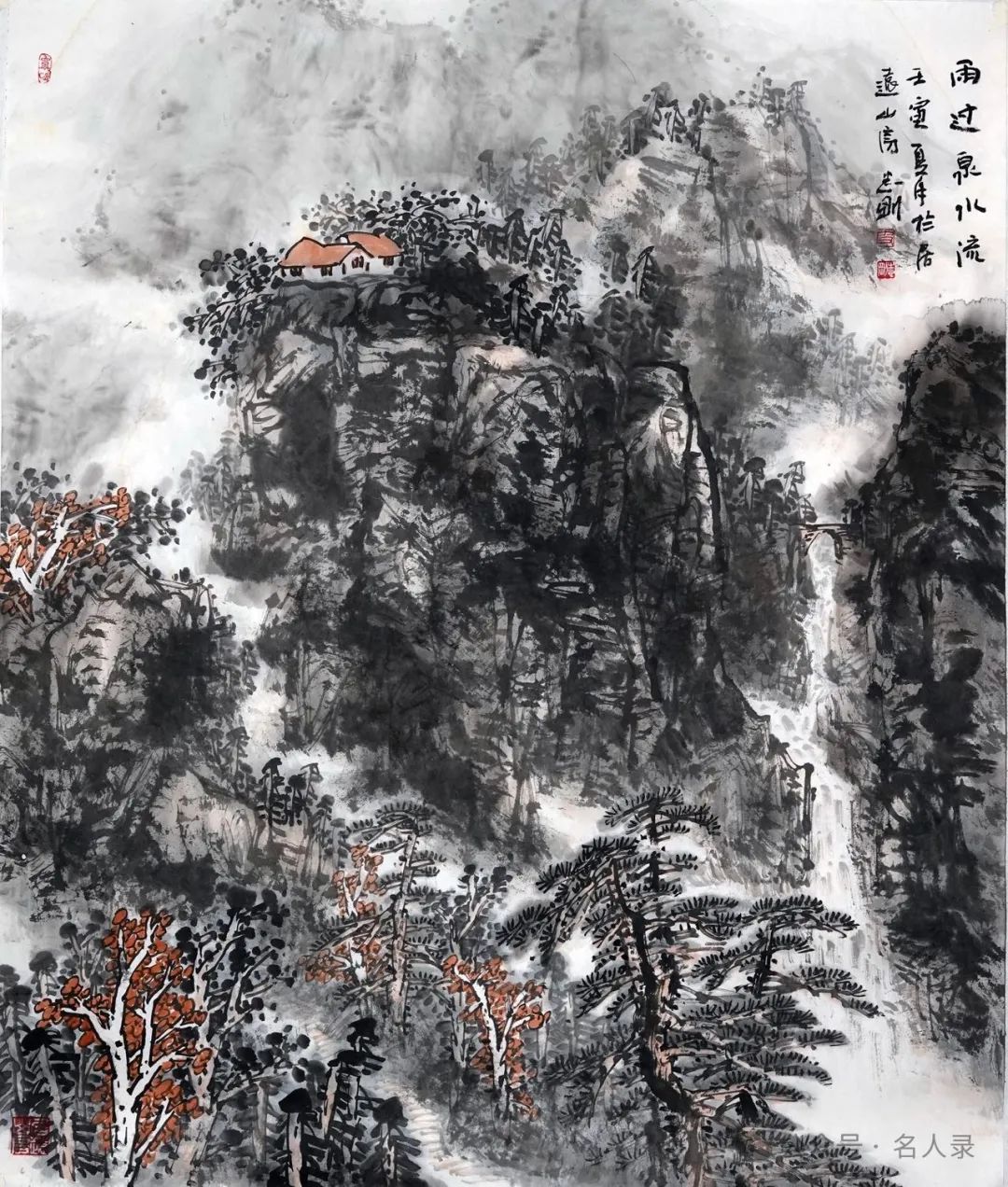

皮志刚先生坚持绘画创作,每日必晨起作画,数十年如一日,辛苦耕耘。他深知古不乖时、今不同弊之理,在继承传统的基础上不忘与时俱进、踔厉创新,在绘画中逐渐形成浑厚端庄、气势壮阔伟岸的画风面貌。他的画中有古人传承千年而凝结的精华,在他的画中,可以看到既有石涛纵横峻拔之气;也有范宽大景辽阔之势;还有“黑龚”沉毅大气之意。同时,他的绘画又受孙克纲影响颇深,具备湖社端庄温婉之风,遂能落笔之际得心应手。他善于以泼墨法先营造出构图,山石走势、水口丛林、云气村庄,尽在这一步有了定数,墨色半干微洇时,写树木挺拔之态,寓空于实、寄虚于满,画中往往既有恢宏大气之势,亦有精微细小之妙。

皮志刚的绘画作品在构图上展现出了非凡的功力,其作品常常能营造出宏大且深邃的山水意境。他善于画大画,景观大气,山脉绵延,选景常选燕山一脉风光。他还善于通过巧妙的布局,引导观者的视线在画面中穿梭游走,仿佛身临其境般领略山水的万千气象,有“卧游”之感。在他的画中,时常有危峰耸立,如一条游龙盘旋而上;又常常有群山环抱,如将军排兵布阵之沙盘。论者常常赞赏其画气韵、气势之雄伟奇特以及变幻流动的线条和浓淡墨迹。

他常常采用全景式构图,将连绵起伏的山脉、奔腾不息的河流、傲骨铮铮的松柏、错落有致的村落、岸边停靠的渔船等元素一一纳入画中,布局安排的往往自然又壮阔。画中山脉的走势或雄伟壮阔,如巨龙蜿蜒,展现出大自然的磅礴气势;或蜿蜒绵亘,似云雾缭绕中的神秘仙境,给人以无尽的遐想。村落的点缀恰到好处,既体现了人与自然的和谐共生,又让画面有了人间烟火的温暖。松林、松枝的疏密、姿态都被描绘得栩栩如生,仿佛能听见山风拂过松林发出的沙沙声响。这种局部的特写,让我们能更真切地感受到山水的细节之美,体会到画家对自然细微之处的敏锐观察。

皮志刚先生用笔用墨堪称一绝,他以独特的笔触和墨法赋予了山水鲜活的生命力。其用笔沧桑有力且富有变化,用挺拔而流畅的线条勾勒山石树木,犹如铁画银钩,张弛有弹力、坚韧而不易折。晕染云雾时,墨色则变得轻盈柔和,往往大笔晕染,自然而灵动、氤氲而飘逸,朦胧中而有质感。

皮志刚先生作品众多,风格也随心境变化而略有不同:有大气宏伟的大画,也有清新俊逸的小景。从这些作品中也可以看出画他的山水皆源于真实景观。

皮志刚先生的大景山水十分有特点,尺幅大、心境大,山水大开大合,这不仅要求画家既要有纯熟的画面掌控和处理能力,能够合理分布好聚散、疏密、高低、起伏等,更要求画家要有宽广豁达的心境,而皮志刚先生则完全具备这些能力,所以,他的作品中才能体现大景大情。其所绘制的《江山万里图》大幅巨制,山川有纵横挺拔之气,布局张弛有度,团簇紧凑的群山与贯通层叠的云气相互映衬,浑然天成,彰显着自然山川景观的百态雄姿,向人们展示着包容万千的宇宙大象,此种大景大情正是画家苦心造诣数十载,踏遍山河,师承名家,才得以了然于胸,挥毫处得心应手、尽显大家风范。

行路方知路径深远,观山才见山峦变化。皮志刚先生还喜好游历山水。正因不断地写生,不断地练习才做到心中有山水,画里有生动。寻山访水,问道于自然,再由此深入哲学的层次去思考生命和宇宙的意义,“因以求事物之理,心体之妙”,得以自然为师,书胸中逸气。古人云,“意在笔先”,必得先心有所感,才能有感而发,否则会丢掉山水亦静亦动的神韵,也会失去摧枯拉朽的自然之力。无论是斧劈刀刻一般的山石,还是曲折硬朗如古篆隶一般的苍松,抑或是四时长流的涧水,都是通过长期的观察才能笔下熟练、运墨自由,无拘无束地将灵动气韵跃然纸上的。这是画技与心性结合的产物。

皮志刚喜爱四处游历,搜尽奇峰以用来绘画创作,对于他来说,游历绝非简单的旅游观光,而是一个寻访历史、精神升华的过程。皮志刚先生有一套十分全面的写生装备:折叠桌椅、笔墨纸砚无不准备妥当。当他在岩石之间看到沧海桑田,他所感到的是一种贯穿古、今的相遇,此时,山水被拟人化,竟成了画家的知音,好比是俞伯牙与钟子期的相遇,画家将山水的意境展现的淋漓尽致,下笔如神。如他表现蓟县郭家沟新风貌的作品《大山的呼唤》,正是他以在郭家沟写生的作品为素材,结合自己的所感所想而创作的,竖式构图,画面元素很多也很新颖,有大巴车、农家院、红树枫林、新架拱桥等等,试想一下:如果不到实地采风,只是闭门造车的话,往往就会导致画面空洞、索然无味,就不可能使画面有那么多生动形象的元素内容,而皮志刚先生这幅《大山的呼唤》正是写生与创作结合的佳作,体现了画家师法自然、缘物寄情的精神。

一个画家往往经历了多少,就会表白多少。绘画作品是画家把经临的事物符号化,用绘画语言定位、命名、赋予解释和意义。皮志刚先生山水画的造诣离不开摹古、师承、访山游水和笔耕不辍的勤奋。“耄耋犹勤读,时时还笔耕。钻研何孜孜,硕果世蜚声。”从少年时代到花甲之年,始终如一的坚持绘画,坚持创作,是皮志刚先生一生的真实写照。

都说“文艺是时代前进的号角”,优秀的文艺作品一定是要能体现时代风貌的。皮志刚先生在传承优秀传统山水画的技艺同时,又融入了自己对山水画独到的见解和创新元素,为当代山水画的发展贡献了力量,使所作的山水画都具有了时代意义。其所绘制的为了展现“京津冀”一体化的作品《千峰万仞燕山图》格局宏大、气势磅礴、笔墨苍润,颇有“黑宾虹”之遗风。整幅作品处处彰显着燕山山脉压倒性的气势,峰峦拱秀、山势陡峻,云雾缭绕绵绵不绝。这幅作品不仅仅有很高的艺术价值,更有极高的时代意义,京津冀一体化协同发展道阻且长,新任务不断,新挑战也不断,这就好似画中的层峦叠翠,既表现了燕山山脉当今的风光,也意味着我们在翻越崇山峻岭,不断攀登高峰、爬坡过坎,扎实推动京津冀协同发展向更深层次、更高水平、更大成效迈进的精神。

相信在未来,皮志刚先生一定可以创作出来更多能够展现民族复兴宏大气象的精品佳作,更多的去描绘新时代的绿水青山和百姓安居乐业的景象,继续弘扬中华民族矢志不渝的理想追求、自信自立的精神面貌、激情飞扬的时代风采。