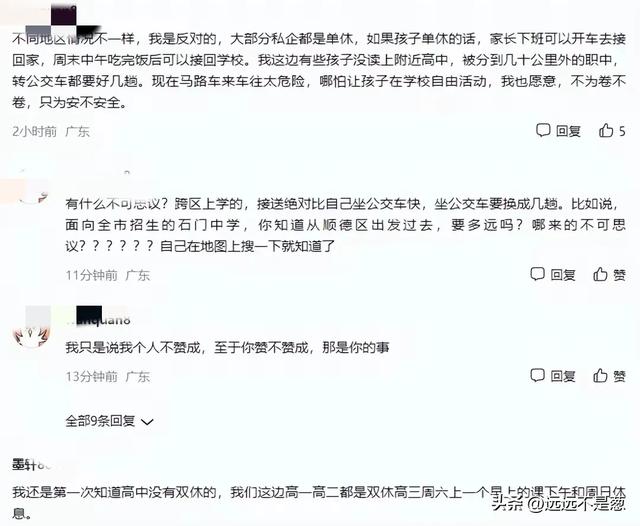

杭州教育局扔出的“双休炸弹”让家长群秒变大型辩论现场。支持派欢呼,早该让娃喘口气,反对派痛心,这是自毁高考长城,更有家长连夜算账:少上100天课等于少刷500张卷子!这场争论看似在吵休息时间,实则暴露了中国家长集体患上的“教育PTSD”——就像被饿过的人见不得饭碗空着,经历过内卷的家长看不得课表有空档。

双休日惊动的不只是闹钟,还有家长的安全感开关。

周末本该响起的上课铃突然静音,某些家长的焦虑雷达却响得震耳欲聋。表面在抱怨,没人管孩子要翻天了,实际是恐惧失去对教育的绝对掌控权。就像总把遥控器攥出汗的老父亲,突然发现电视机自带点播功能——既怕孩子乱选台,更怕自己失去频道管理员的权威。

有位妈妈的话堪称经典:“孩子在学校至少被钉在座位上,在家可能变成沙发土豆!”

这种焦虑翻译过来就是:宁要看得见的假装努力,不要看不见的真实成长。殊不知,那些在补习班刷题到眼神涣散的孩子,可能正在经历知识的过山车效应——学得快忘得更快,就像往漏水的桶里拼命灌水。

反对声中最响亮的,是那句“有钱人能请私教,我们只能干瞪眼”。这焦虑像极了菜市场抢特价鸡蛋的场景:明知道不需要囤三箱,但看见别人多拿一盒,自己就忍不住抄起购物筐。

但细想就会发现悖论:如果所有人周末都停课,补习市场的军备竞赛本该熄火。可家长们偏不信这个邪,总觉得暗处藏着卷王特种兵。这种被迫害妄想症,让教育变成一场没有终点的马拉松——明明说好大家一起走,总怀疑有人偷穿跑鞋。

更黑色幽默的是,嚷嚷“教育不公平”的家长,转头就私信老师:“能不能组个地下补课群?”活生生把自己反对的现象变成自证预言。这操作堪比担心发胖所以怒吃三碗饭,吃完再骂餐厅不该卖主食。

有个扎心真相:那些在家长监控下考进名校的别人家孩子,工作后反而容易陷入迷茫。就像游戏里只练攻击力的角色,遇到需要解谜的关卡直接卡死。 这教育界有个著名的“70%定律”:成年人工作中用到的核心能力,70%都不是课堂直接传授的。团队合作在篮球场上学会,时间管理从安排周末开始,抗压能力在搞砸事情后重建——这些藏在双休日里的软实力,才是未来社会的硬通货。

理解家长的焦虑,就像理解为何有人囤白菜:经历过匮乏时代的人,总觉得多存点才安心。但现在是时候更新认知系统:

休息不是撤退,而是切换战场。

大脑科学家说,放松时神经元才会形成长期记忆链。这就好比腌泡菜需要时间,知识"入味"也得给孩子留坛子。

失控不是灾难,而是成长彩排。

某位心大爸爸的育儿经很妙:宁可现在让他把游戏打到吐,也好过大学在网吧挂科。适度的失控体验,才是最好的自律培训班。

公平不在同一起跑线,而在多元赛道,杭州已推出云课堂覆盖全市,社区图书馆开设周末研学角。当教育从独木桥变成立交桥,别把什么弯道超车挂在嘴上,学会休息,身体才是根本,这才是会不会超车,能不能超车的必要前提!

说到底,反对双休的家长不是在和孩子较劲,而是在和过去的自己和解。那个曾经被题海淹没的少年,那个至今做梦还会回到考场的打工人,需要相信:教育不是把每分每秒都变成战场,而是帮孩子找到属于自己的生长时区。

所以啊,与其把双休日当成洪水猛兽,不如把它看作教育改革的压力测试。当杭州的孩子们周末在博物馆看展、在公园写生、甚至在家发呆时,他们正在解锁比刷题更重要的技能——如何把人生过成自主模式,而不是自动答题器。

双休很好啊,我搞不懂为什么有些家长会反对!说一句扎心的话,与其鸡孩子,卷孩子,不如来卷自己吧,趁自己还未老,趁自己还有学习的劲头,把自己卷起来,只要你能卷过其他家长,那你的娃真的不需再卷下去了!

(图片来自网络侵删)