自张大千、刘海粟开了泼墨泼彩的先河之后,许多人画画泼色手起色落,无所顾忌,成了时髦。

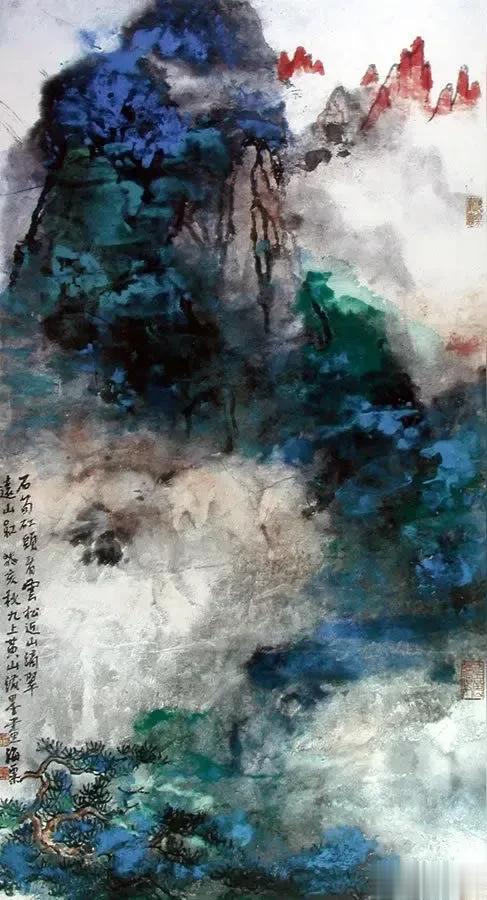

张大千作品

无论是现实中,还是网络上,到处可见泼墨泼彩的画人。

笔者泼墨

历史经验证明,凡是成为时风的东西,一阵风过后,就会被人抛弃。

普通人没有张、刘那样的天才,即使泼彩,也泼不出什么境界。只会使画越来越俗,缺少内涵。

古人为什么只泼墨,不泼彩呢?

1、不屑泼。

古人只泼墨,不泼彩,并不是缺少智慧,或没有认识到色彩的表现力,而是有意回避,有所为,有所不为,强化墨色,淡化色彩。

张大千作品

古代文人画讲究用笔。没有用笔,只用碟子调色泼洒,在古人看来如同杂耍,不是严肃的艺术。

古人连画后上色,都怕上浓了太艳俗,就更不用说肆意泼色了。

没有一定的笔墨功夫,成天胡乱泼色,其结果必定是作品档次提不高,只能停留在自娱自乐的层次。

张大千泼墨,笔简意繁,韵味十足

2、不必泼。

古人发明的墨本身有丰富的表现力,不必借助色彩,墨的焦浓重淡清已经"墨分五色"了。

刘海粟作品

在水墨画中,墨色又何止五种?尤其是清淡的墨色变化万千,具有无穷的韵味。这种浓浓淡淡的墨韵具有独特的味道,是任何色彩都无法比拟的。

张大千泼色,以墨为主,色彩点到为止

3、不能泼。

古人崇尚黑白,认为色彩太多反而有害,泼彩与道家文化相悖。

老子:"五色令人目盲","无色而色始全",认为色彩过多会让人眼花缭乱,反而达不到美的效果。

太极,黑与白阴阳互动。一阴一阳之谓"道",玄之又玄,众妙之门。世间一切奥秘都在黑与白的无穷变化之中。

刘海粟泼彩,大胆泼辣,色彩丰富,气息高雅

道家追求自然、朴素、清淡的审美取向,选择以墨代色,通过墨色的浓淡干湿来表现丰富的色彩效果。

张大千作品

4、不想泼。

轻色重墨是中国文人画家淡化自然之色、崇尚写意的结果。

敦煌壁画或民间画,色彩都很浓艳。因此并不是所有中国人都不重色彩,而是文人画家追求写意,以朴素、清淡为尚的结果。

张大千作品

写意写意,抒情达意。

超越自然之色,用墨色书写天地精神,着重情感表达,正是中国文人写意画的高妙所在。