“隶书是书法的根基”这一观点有一定道理,但也需要结合书法史的具体发展来辩证看待。隶书在中国书法演变中确实具有承前启后的关键作用,但将之视为“唯一根基”可能稍显绝对。以下从几个角度分析这一观点:

---

### **1. 隶书的历史地位**

- **篆隶之变:汉字演变的转折**

隶书起源于战国,成熟于汉代,是篆书向楷书过渡的关键书体。它简化了篆书的繁复结构(如“变圆为方”“化曲为直”),确立了汉字的基本框架,使书写更便捷。例如“水”字从篆书的象形线条()变为隶书的抽象笔画(水),奠定了后世楷书的雏形。

- **笔法的奠基者**

隶书首创“波磔”(如横画的“蚕头雁尾”)和方折用笔,打破了篆书单一圆转的笔法体系。这种变化为楷书的“永字八法”和行草的连带笔法提供了基础。张怀瓘《书断》称“隶合文质,程邈始之”,即点明隶书对笔法体系的革新。

---

### **2. 隶书是否算“根基”?**

- **承上启下的角色**

若将书法比作一棵树,篆书是深埋的根系(保留象形文字基因),隶书则是主干(确立规范结构),楷、行、草则是分枝(发展多样风格)。例如楷书的横画收笔“顿挫”即源于隶书波磔的简化。

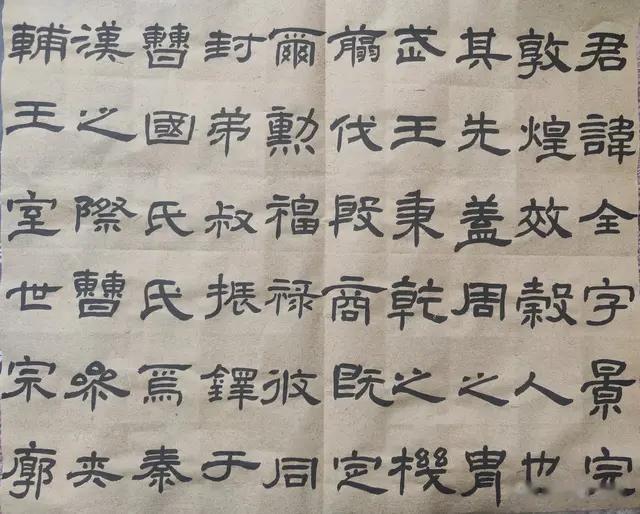

- **艺术自觉的开端**

隶书(尤其是汉隶)标志着书法从实用书写向艺术表达的转变。汉代碑刻如《礼器碑》《张迁碑》已展现出风格化的审美追求,这种自觉性深刻影响了后世书法美学。

---

### **3. 争议与补充**

- **地域与材质的推动**

隶书的兴起与秦汉简牍的普及密切相关。狭窄竹简上的快速书写倒逼结构简化,可见“根基”地位也受社会技术条件影响,并非单纯艺术选择。

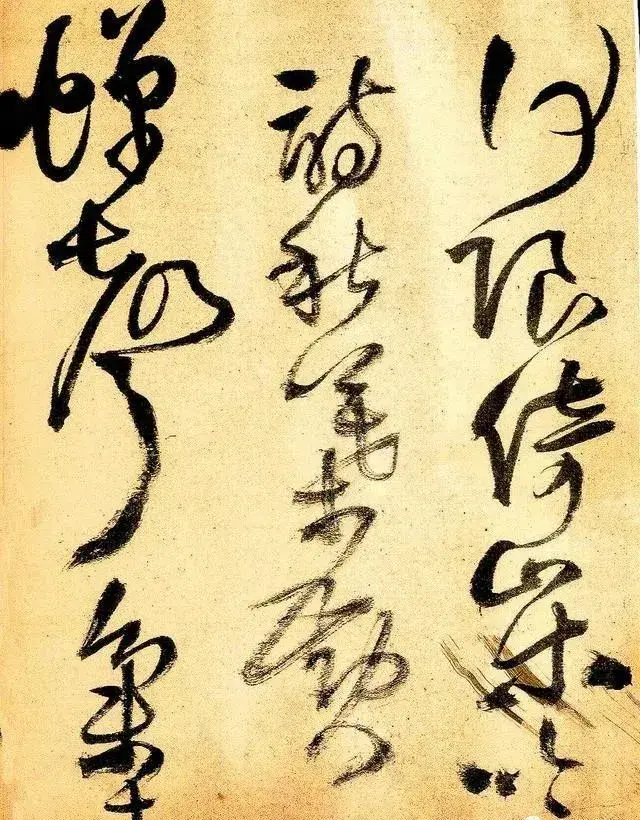

- **其他书体的独立性**

篆书的线条质感、草书的抒情性、行书的流畅度均有独特价值。王羲之的楷书与隶书笔意已明显剥离,说明后世书体在隶书基础上发展出了独立体系。

---

### **4. 对书法学习的启示**

- **临隶的必要性**

学习隶书可掌握“中锋行笔”“结构平衡”等核心技法,清代伊秉绶、金农等皆以隶入行草而成大家。但直接学楷书(如颜柳)或篆书(如邓石如)亦能筑基,路径并非唯一。

- **理解演变的思维**

通过隶书对比篆、楷,可更深刻理解汉字“简化与美化”的矛盾统一,例如分析《乙瑛碑》与《九成宫醴泉铭》的结构传承。

---

### **结语**

隶书是书法史上“关键的枢纽”,但非孤立的根基。它如同长江中游,既承接上游(篆书)的源流,又开启下游(楷行草)的奔涌。对书法而言,真正的根基或许是汉字本身的形意结合与书写者对“法度与性情”的永恒探索。