中亚位于欧亚中心,是丝绸之路、东西方文明交流的重要通道。

因地理位置的重要性,历史上中亚一直是民族迁徙的热点,成为多民族、多文化交汇的大熔炉。

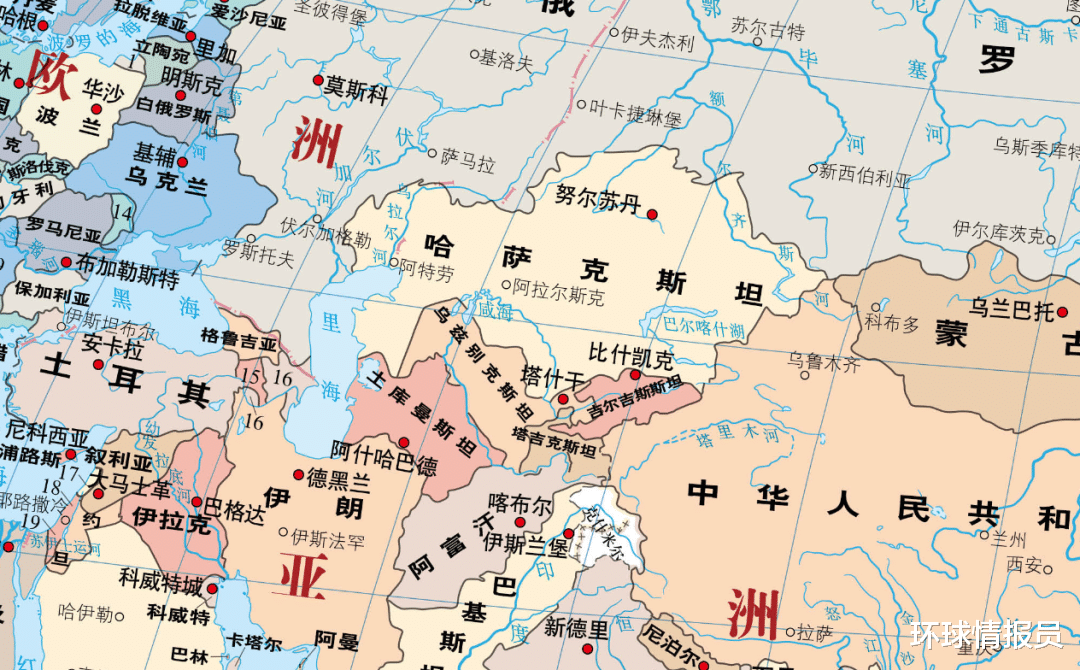

▲中亚地图

在中亚这个“民族大杂烩”,还存在着一个会说“中国话”的特殊群体,他们被称为“东干族”,人口规模约15万。

▲会说中文的东干族

东干族主要分布在吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦三国,他们的语言——东干语,还被视为中国西北官话的活态遗产。

▲东干族的国别分布

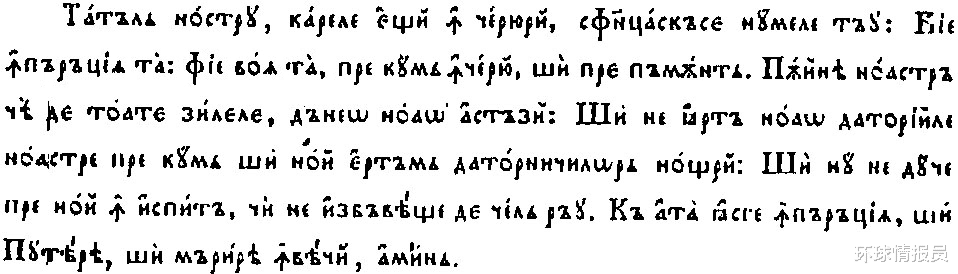

然而,虽然东干人会说中国的西北官话,但是东干语是使用西里尔字母(俄语字母)书写的,并非使用汉字。

▲使用西里尔字母的东干语和汉字

为什么中亚东干人会说中国话?为什么他们的文字用的不是汉字书写,而是用西里尔字母?他们与中国西北有着什么样的联系?

一、东干族的历史根源中亚与中国历史渊源悠久,可追溯至汉朝开辟丝绸之路起。

汉武帝为了扩大版图,通过军事手段征服了河西走廊,并将势力范围延伸至西域(涵盖中亚部分地区),自此便开启了中国与中亚的频繁往来。

▲河西走廊是中原通往西域的咽喉要道

当时中国与西域、中亚的往来,主要以军事驻防、商贸活动及文化交流为主,鲜有汉人迁徙定居。

到了唐朝时期,丝绸之路另一端崛起一个以伊斯兰教为信仰的阿拉伯帝国,其军队一路向东扩张至中亚,一度与唐朝疆域接壤,在欧亚大陆形成了两强争霸的局面。

▲塔拉斯战役,唐朝与阿拉伯阿拔斯王朝在中亚发生军事冲突

这一时期,双方频繁互派使节,官方交流十分紧密,很多波斯、阿拉伯等地区的商人都来华开展贸易,并在唐朝本土推广伊斯兰教的宗教文化,尤以关中平原(陕西)和河西走廊(甘肃)一带为主。

这一地区的居民开始接触到伊斯兰教,在深入了解其教义、文化和宗教习惯后,其中有一部分人改信此教。加上来华的外族人员长期居住在中国西北地区,与当地汉族、蒙古族等民族通婚,为回族的形成奠定基础。

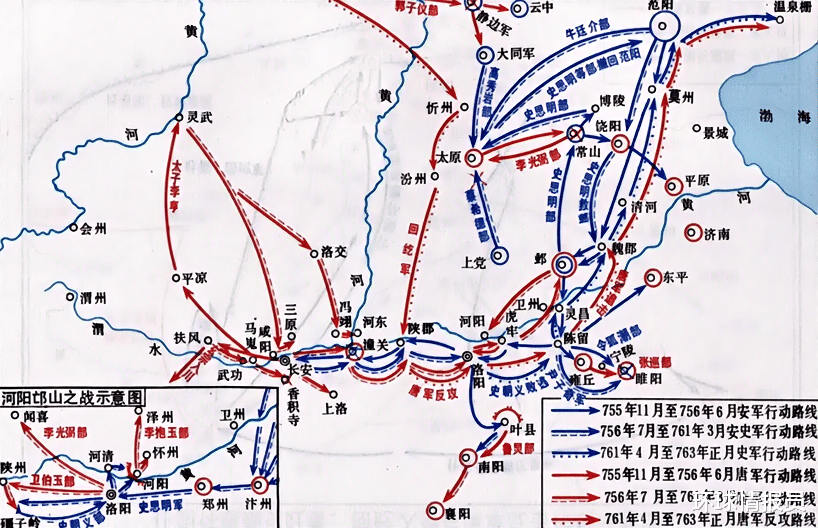

后来唐朝爆发安史之乱,军事力量被重创无法兼顾西北边疆防务,失去了对西域、中亚的控制。

▲安史之乱路线图

随着唐朝势力撤出,伊斯兰教开始在中亚和西域广泛传播,加速了这些地区的伊斯兰化进程。生活在河西走廊和关中平原的“回族”先民,恰好处在这一历史变迁的前沿地带。

明朝建立后,统治者肯定了西北地区“回族”先民的社会地位,不仅在官员选拔上吸纳回民,还尊重他们的宗教信仰,甚至帮助他们修建清真寺,给予了认可和尊重。

▲汉文伊斯兰教典籍

但出于政治考虑,为了防范这些人,明朝推行强制同化政策,禁止蒙古色目人(来自中亚、西亚、东欧等地的非汉族人群)与同类通婚,要求他们与汉人结合,并且要用汉语、穿汉服、改汉姓。

这种同化政策,虽促进了汉族与穆斯林民族的融合,但这一结果不是完全自愿或自然发生的,一定程度上激发了他们的族群保护意识。

到了明末清初,“回族”族群意识彻底觉醒,逐渐关闭族际婚的大门,恢复与本族人通婚,自此形成了以汉语西北官话为主的民族——回族。

▲ 回族

自从唐朝灭亡后,中央王朝失去了对西域的控制近千年。直到清朝时期,1757年清朝平定了大小和卓之乱,统一了天山以南地区,恢复了对西域边疆的控制。

此举不仅稳定了边疆局势,还促进了中亚各部的归附,加速了各民族的交流融合。

▲大小和卓之乱

在这一背景下,回族人口显著增加,部分回族向西域迁徙,而在陕甘地区也呈现出相对集中的居住态势。

清朝作为入主中原的“异族”政权,为巩固统治地位需要得到汉族的支持,推行“满汉一体”政策。

他们为了维护汉民利益,在处理其他民族的关系上出现差异,比如官府文书中用“民回”这个字眼,将回族和平民区分开来,无意间制造了汉族与回族的界限,对回族的社会地位产生负面影响。

▲清朝画卷

加上清朝官员在处理民族事务的时候常常倾向汉民,引起回族的不满,而汉民和回民又经常因为争夺有限的土地资源发生冲突,两族矛盾不断累积和激化。

鸦片战争后,清朝陷入内外交困的境地,民族矛盾与阶级矛盾空前尖锐,各类反清运动都在暗中酝酿。而最为严重的,莫过于1851年爆发的农民起义“太平天国运动”。

▲1851年1月11日,洪秀全在广西金田村宣布起义

太平军足迹遍布18个省,攻克了600多座城市,直逼清朝政权的心脏地带。

▲太平天国地图

清朝当时将大量兵力都倾注在与太平军的对抗上,无法顾及西北边疆危机和内部矛盾,这种局面将反清情绪推向高潮,使得各地起义和叛乱频频爆发,其中就包括陕甘地区的回民。

▲ 清朝时期的回民

据相关研究,当时陕甘地区的回民人口约800万,占两省总人口的25%,与汉族错杂居住在一起,这种格局成了汉回两族矛盾的潜在温床。

1862年,陕西华州发生一起圣山砍竹事件,事件起因于回民向汉民购买竹子,双方发生价格争议,最终升级为肢体冲突,导致2名回民死亡。当地官员没有为回民主持公道,反将这起事件判为回民越界砍竹,引起回民不满,他们打算聚集起来找官员要说法。

与此同时,活跃在河南、安徽等地的农民起义军“捻军”,在陕甘地区民族关系即将达到沸点之际突袭了华州。

当地华州团练(清政府地方武装力量,成员以汉人为主)认为回民就是捻军的内应,以抓捕间谍为由焚烧回民村落,彻底激化了汉回两族的矛盾。

▲ 晚清时期的团练

回族在长期饱受清政府不公待遇下,趁着这股反抗之风于1862年发起反清斗争。

起事后,回军占据了重要据点,对陕甘两省省城发动围攻,并通过控制重要地段切断清军的粮食供给,以此削弱清军战力,给清军带来了不小的军事打击。

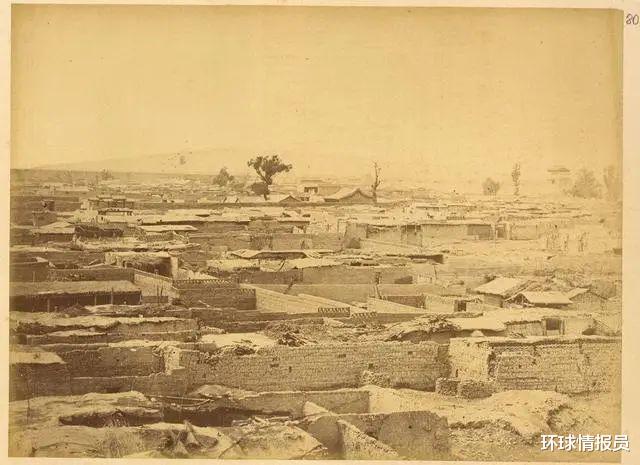

▲陕甘回变中被夷为平地的肃州府

这股反抗情绪从陕甘地区蔓延到了边疆。当时边疆谣言四起,声称清政府即将对回民实施大规模的迫害,引起当地回族的恐慌,个别地方还出现回民与驻军发生冲突的事件。

在这种背景下,地方反叛势力趁势崛起,他们利用回民的不满,在边疆建立起多个割据政权,一时间边疆地区陷入了政权争夺的漩涡之中,大大小小冲突不断上演。而清军当时把重心都放在镇压陕甘回军上,无法抽调兵力去边疆平叛,给了周边国家可乘之机,其中就包括中亚浩罕汗国和俄国。

浩罕汗国的阿古柏打着伊斯兰教和民族解放的旗号对边疆发起侵略,并在英俄扶持下占领了南疆及部分北疆地区。与此同时,沙俄已经完成对中亚的征服,为了扩大在该地区的势力范围,将侵略矛头直指中国西北边疆。

▲ 沙俄军队穿越阿姆河(中亚内流河)

清政府面临着前所未有的军事压力,被迫签订了不平等条约《中俄勘分西北界约记》,将44万平方公里的领土割让给沙俄,涵盖了中亚哈萨克斯坦东部(今)大部分地区。

而沙俄并未因此得到满足,尝到甜头之后于1871年出兵占领新疆伊犁。

▲ 俄侵占中国西北领土地图

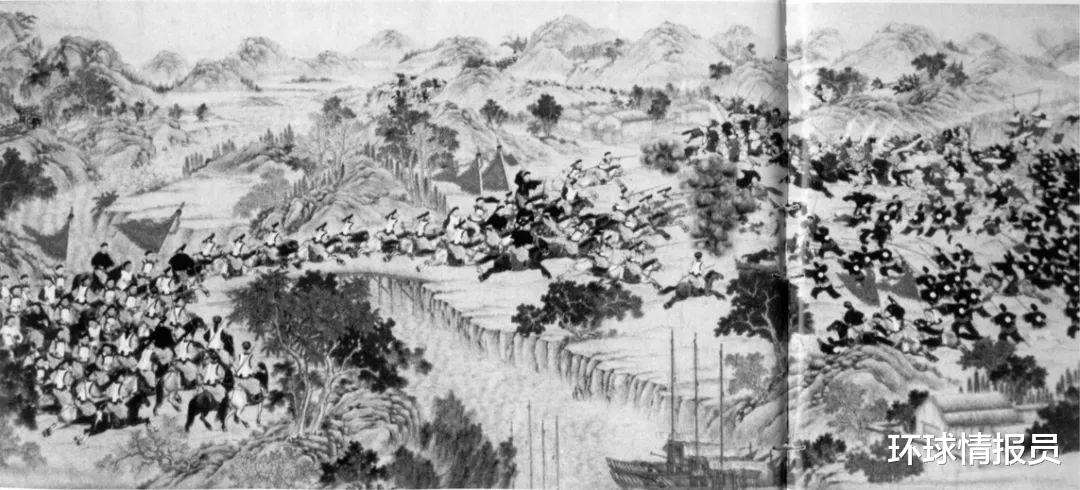

面对内忧外患的严峻形势,清朝任命左宗棠为钦差大臣,先是前往陕甘地区镇压回军,除军事打击外,采取诱降部分回军首领的方式瓦解其内部势力,最终平息了这场维持12年之久的斗争。

这一胜利不仅稳定了西北局势,也为后续收复边疆奠定基础。

▲左宗棠平定动乱

当时大部分陕甘回军首领被俘,白彦虎及其余部逃至西域边疆投靠阿古柏,加剧了局势的复杂性。

1876年左宗棠率清军分批入疆,首先收复乌鲁木齐及其附近地区,稳定了北疆局势。接着兵分三路进军南疆,连克多城最终于1878年收复了整个南疆,彻底巩固了边疆局势。

▲清军收复伊犁

随着阿古柏势力的覆灭,白彦虎等回军余部不得不翻越天山,分批逃亡去中亚。他们逃亡之路异常艰难,恶劣的自然环境增大了迁移难度,加上物资匮乏,最终能够抵达中亚并生存下来的只有几千人。

▲天山山脉的位置

据当地政府统计,第一批逃到中亚的是以大师傅为首的甘肃籍回民,他们在普尔热瓦尔斯斯克县定居(吉尔吉斯斯坦境内),幸存者1116人。

第二批逃到中亚的是以白彦虎为首的陕西籍回民,他们在营盘建立根据地(哈萨克斯坦境内),幸存者3314人。

第三批是以马大老爷为首领的吐鲁番陕甘回民,他们来到了奥什定居(今吉尔吉斯斯坦境内),幸存者1779人。

在边疆军事胜利的基础上,清政府要求沙俄归还伊犁,经过长时间的艰苦谈判,最后于1881年签订《中俄伊犁条约》,收回了伊犁地区的大部分领土和主权。

▲ 《中俄改定条约》局部

根据条约内容,伊犁地区的全体居民可以继续留在伊犁或着选择迁居中亚,清政府不能干涉,所以当时还有一批在伊犁地区聚集的陕甘回民(4682人)迁移到中亚,就是这些人的后裔形成了今天被称为东干族的群体。

二、回民安置及东干族的生存方式回民事变后,清政府为了巩固西北及边疆地区的控制,重新调整民族关系,自同治年间起(1874年以后)推行了一系列针对回民聚居区的治理措施。

▲陕甘回民事变

其中,迁徙安插是核心举措,国内的回民被有计划的迁出陕甘核心区域,转移到甘肃东部、宁夏南部、平凉、青海及新疆等地,把原来的布局打乱,以此来分散力量,防止再次形成反抗势力。

清政府还建立了乡约制度,设立基层组织将回民纳入到管理体系中,并且颁布一系列宗教禁令,限制回民的宗教活动,降低其民族的凝聚力。同时增加驻军数量、加强对西北地区的军事控制。

▲ 清政府乡约制度

面对逃到中亚的回军余部,清政府视其为重大威胁,不遗余力要根除他们以稳固边疆。

当时的中亚属于沙俄的管辖地盘,为此左宗棠4次向沙俄提出引渡回军首领白彦虎的请求,结果都被沙俄拒绝。

▲俄罗斯在中亚设立的总督区,类似于殖民地政权

原因是这批回民的宗教信仰、饮食习惯都与中亚穆斯林民族一致,得到了当地穆斯林的同情和庇护,沙俄担心引渡会引起中亚局势混乱。

其次是沙俄看到了这批回民作为外交筹码的潜在价值,可以利用他们增强自身在中亚的影响力,巩固自己的势力范围。所以在权衡利弊之后,拒绝了清政府的引渡请求,并且给这些回民分住地和耕地,还免征10年赋税帮助他们在新环境中站稳脚跟。

中亚的温带草原是游牧畜牧业发展的理想之地,农耕业相对落后,而陕甘回民在中国都以农耕为生,所以他们迁居中亚遇到的第一个挑战就是生存问题。为此,他们开垦荒地、开挖运河、营造良田,在中亚开展一系列种植活动。

▲ 哈萨克斯游牧民族

除了生存方式的挑战外,语言障碍也是他们融入当地社会的一大难题。中亚的居民使用突厥语族的不同分支,如乌兹别克语、哈萨克语等,而回民说的是融合了陕西关中方言、甘肃河州话、平凉话等的中国西北官话,语言之间存在很大的差异,沟通方式都以手势、表情、肢体语言为主。

为了解决这一问题,他们主动学习中亚的族际语俄语。在掌握双语能力之后,吸收当地民族的语言表达方式,使自己的语言更加符合当地的语言环境。

值得一提的是,他们在吸收突厥语、俄语外来元素的同时,也注重保持陕甘方言的核心特征,这种语言上的融合形成了这一独具特色的“东干语”。

▲中亚东干语分布图

虽然它是中国西北官话的变体,本质上属于汉语的范畴,但在语音、词汇和语法上与汉语存在一定区别,加上长期被俄语、突厥语等异语包围,东干语在音值上开始出现“去汉语化”的趋势。

尤为关键的是,当初这批迁移到中亚的回民,文化程度普遍不高,许多人原本就不熟悉汉字,而当时的俄国与中国在西北边疆问题上关系紧张,一定程度上限制了回民与祖籍地的交流联系。

加上中亚已经远离中国本土,他们生活在一个相对孤立的文化环境,客观上造成了文化隔离,从根本上限制了使用汉字传承自己民俗文化的可能,所以东干语一度面临失传的风险。而这一局面到了苏联时期发生转变。

▲苏联地图

苏联当时为了系统的辨认各民族,开展了民族识别工作,东干族就是这个时候被赋予正式族名的(东干是陕西话“东岸子”的音译,“东岸子”通常用来指代“东边”),还获得了政治身份。

更重要的是,到了1930年前后,苏联针对少数民族开展文字改革,推广简单易学的西里尔字母(它是其主体民族俄罗斯族的书写系统)。

▲ 西里尔字母

在这一背景下,东干人为了保存自己的文化资料,不得不采用当地通行的书写系统来记录语言,这一选择既加速了东干语在书写形式上的演变,也使得这一语言文化遗产得以保存下来。

三、苏联解体后的东干族1991年苏联解体,中亚五国获得独立,并开始构建自己的国家体系和民族政策,对境内的少数民族做国籍确认和登记工作。

作为在苏联时期就已经被识别认可的东干族,基本上都能够自动获得所在地的国籍和居民身份。目前,东干族主要居住在吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦三国境内。

▲中亚三国地图,据统计吉尔吉斯斯坦的东干人人口约6.6万,哈萨克斯坦约5.3万。

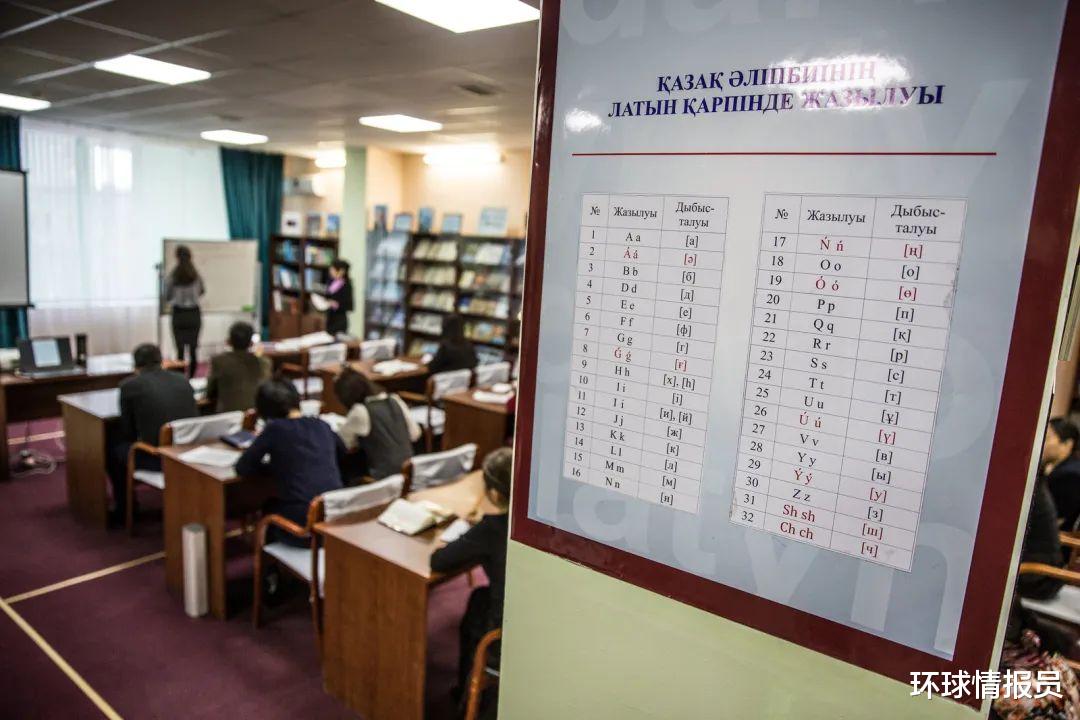

中亚各国独立以后,开始不同程度的“去俄罗斯化”,尤以乌兹别克斯坦为主。其统治当局将乌兹别克语确立为唯一的官方语言,并采用拉丁字母作为书写系统,俄语的地位被淡化。

哈萨克斯坦虽然也强调哈萨克语的主体地位,但该地区俄罗斯人口较多,约占其总人口的15%,所以为了平衡各民族关系,还是在宪法中肯定了俄语的官方定位。尽管2017年有对外宣布使用拉丁字母作为书写系统的计划,但至今都没有全面推广,“去俄罗斯化”进程非常缓慢。

▲哈萨克斯坦图书馆,管理员在学习拉丁字母拼写

对夹缝求生的少数民族而言,面临的挑战更为复杂。中亚各国独立后,俄语的地位明显下降,各国都将本民族语言确立为国语,少数民族语言面临着被边缘化的风险。

就拿东干族来说,吉尔吉斯斯坦的东干语教学曾经得到苏联官方支持,每周有3课时的东干语教程。

苏联解体后,吉尔吉斯斯坦先是将东干语课程缩减至2课时,后来干脆直接取消不办,是东干研究所的所长努力向当局政府游说之后,才能让东干语课程继续保留,只不过变成每周1课时,且费用自理。

▲苏联时期的东干语书籍

吉尔吉斯斯坦南部环境对东干族也非常不利。其南部乌兹别克人口多,东干族人口较少,没有办法形成成熟的东干语社区。加上异族通婚与主流文化影响,这些南部的东干族发生了语言转用,多数人的母语转向了乌兹别克语,不再使用东干语。

▲苏联统计的历年东干人使用的语言

在这种背景下,中亚东干族的教育环境极速恶化,尤以乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦为主。

乌兹别克斯坦的东干语直接从教育体系中消失,年轻一代没有任何机会在学校接触到东干语。吉尔吉斯斯坦因为经费问题,师资力量也在直线下滑,学生学习效果不理想,家长也对其持失望态度。

东干语的传播环境也受到影响,吉尔吉斯斯坦东干族创办的《回民报》、哈萨克斯坦东干族创办的《青苗》都因失去政府资助,发行量大幅度缩减,几度中断停刊,宣传阵地面临解体危机。

▲东干语报纸《东火星儿》,《回民报》前身

为了确保自己的语言和民俗文化能够顺利传承下去,东干族也做了很多努力,不仅建立自己的历史博物馆(吉尔吉斯斯坦的东干村),向大家展示东干族的文化遗产,还积极参加选举为自己的民族争取更多的话语权。

其中,哈萨克斯坦东干协会会长安胡赛就是杰出代表之一,他担任哈萨克斯坦人民委员会常委、哈总统顾问等多职务,长期在推动东干族与各民族的交流合作方面出力。

此外,东干族还自发组织建立了多个以东干语为主要教学语言的私立学校,这些机构不仅提供语言课程,还会给学生讲述东干族的历史、文学等传统文化内容,弥补了官方教育体系中的缺失。

▲东干语课程

作为清末迁徙至中亚的陕甘回民后裔,这一族群已经历经百年。虽然长期生活在与汉文化隔离的环境,失去了汉字的书写能力,但还在努力保持着自身的文化传统,特别是将西北官话的原始面貌传承了下来,维护了族群的记忆。

在民俗文化和生活习惯上,他们和西北人并无太大分别,不仅以面食为主食,还会使用筷子、吟唱秦腔和陕西民歌,在婚礼上新娘也会穿绣有龙凤图案的大红嫁衣,而新郎则穿长袍马褂。

▲东干族新娘

随着中亚各国社会的发展及主流文化的推广,东干族的生存空间逐渐被挤压,文化传承上也面临着诸多复杂挑战。但机遇与挑战往往并存,中国和中亚地区经贸联系的日益加深,让东干族迎来了新的发展机遇。

比如文化旅游业的发展,吉尔吉斯斯坦的东干族聚居村有着独特的建筑风格,吸引了很多中国游客来参观,无形之中给东干人提供了商业机会,带来了经济效益。

▲东干村

而教育与人才培养方面,中国与中亚国家建立了合作关系,东干族的青年有机会到中国接受高等教育。

最具代表性的人物之一是哈萨克斯坦的白婉淑,她考进了西北大学汉语言文学专业,还在陕西省文物局实习,逐渐成为了两地文化的交流使者。

东干族作为连接中国与中亚文化的纽带,具有独特的优势,能够在促进双方文化交流和经贸合作中发挥关键作用。

在中国的高校里,就有专门为东干族学生设计的汉语教材,帮助他们理解汉语与东干语的差异,这不仅有助于东干语的传承,也为东干族在国际交流合作中扮演重要角色创造了条件。

用户18xxx23

逃出去的叛贼逆党

春风游客 回复 11-30 23:40

说的好。就是反贼!

用户0000001

左公伟大!

光合作用

不知道就去查历史,一群乱民,杀了我几百万汉族,逃跑的

东方不败

对国家不忠的人逃出去,就不要回来了,就是叛徒 !

大爷

他们祖先屠杀汉人

张建国

这货写了一篇是想给叛乱分子洗白画了一个美妆。可恶

宇宙乾坤

叛乱分子,反贼的后代,罪人[药丸][药丸][药丸]

仙绿的鹿角

是说汉语,不是说中文

tb544458_22

乱臣贼子

一滴水

本来就是阿拉伯人

Buting-Pudding

夷狄入华夏则华夏,华夏入夷狄则夷狄。

junfengyxu

呸

用户84xxx53

左公威武

一直醉到底

叛徒,滚一边去,才过去过长时间就想洗白?

岭树重重

人家是说汉语的阿拉伯人!不是华人!

明月照山冈

居心不良,他们是我们中华民族的敌人。

用户10xxx14

这些人是和宗教恐怖分子有关

旅行者

乱臣贼子

冯伟

你个瓜皮缺货 回乱让你说成回变

CJ

叛徒,跑慢一点左公就送你们去见上帝了。

二宝爸爸

西北地区的汉人都要感谢左宗棠!!!

kingsway

漏网之鱼,应该赶尽杀绝,还跑出去这么多!

zeesaint

中国遗产不少啊

问道雪域空灵

叛国着

一指沧浪

被叛中华的人,灵魂将永远没有归宿!

小夏

一群叛徒,大肆屠杀我华夏儿女的屠夫

用户12xxx12

难得的专业详实的文章

老彭

左公威武[祈祷][祈祷][祈祷]

浩浩

杀人犯的逃生路

我是萧老板

他们不是华人[呲牙笑]

wlmqlx

清朝做的对

永远

记得前几年中央电视台春节文艺晚会上邀请到说一口陕西关中话的东干人,他就是一个这些人民的代表。

流星

不是中文,是汉语。中文是文字,也不叫中文,是汉字。

浮云

叛徒,狗屎!

吴Sir

和现在仇中而去美欧者一样,都是判国者,去他国做二等公民,不值得同情。

北斗七星

叛逆