中国玉器博大精深,在中华文明上下五千年的发展历程中,玉器不仅是中国古代人文艺术的杰出典范,同时也是不同历史时期社会文化的真实缩影。

由于时隔久远,许多古代玉器在今天看来颇显违和与陌生,其功能含义与历史渊源更是在漫长的岁月中逐渐被人淡忘。玉胜就是这样一种鲜为人知的古代玉器,其讳莫如深的前世今生充满着神秘色彩。

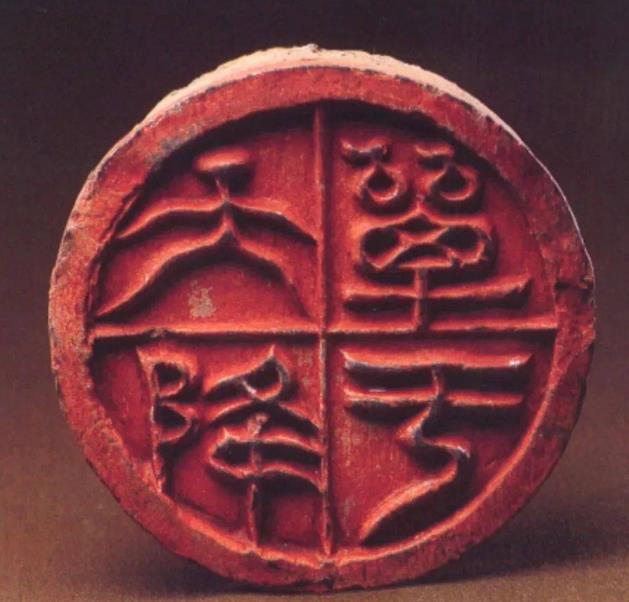

汉代 四灵纹玉胜 上海博物馆藏

之所以玉胜天生自带神秘气质,一方面因为其流行时间较为短暂,仅盛行于两汉至魏晋。相对八千余年的中国玉器史而言,玉胜的身影如白驹过隙般一掠而过,故此较为少见;另一方面由于玉胜出现的时代,恰逢中国封建社会的形成和发展阶段,当时的社会文化充满了神秘的人文色彩。

玉胜正是古人超凡想象力和卓越创造力的完美体现,其历史沿革与文化内涵远远超出一般人的想像。

玉胜从字面解释是“玉质的胜”,而“胜”是指古代的一种发饰。“胜”也称“华胜”,《汉书·司马相如传下》:“暠然白首戴胜而穴处兮。”唐代颜师古对胜的释义为:“胜,妇人首饰也;汉代谓之华胜。”

在中国古代,“胜”是传说中西王母的头饰,左右各一,中间用连杆贯穿发髻装饰首髻。据《山海经·西次三经》对西王母的描述是:“西王母其状如人,豹尾虎齿而善啸,蓬发戴胜,是司天之厉及五残。”这里“蓬发戴胜”中的“胜”就是指这种远古时代的发饰。

汉代社会文化具有多元化特征,尽管西汉早期汉武帝将“罢黜百家,独尊儒术”作为重要的国家政治制度大力推行。但是事实上汉代文化继承了先秦文化的多样性,各种思想学说百花齐放,除了儒家思想之外最具影响力的文化思想还有“黄老学说”。因此在两汉时期,练丹修仙和长生不老成为当时社会最受欢迎的文化思潮。

传说服用西王母赐予的丹药可以长生不老,所以那一时期格外盛行西王母崇拜。许多汉代画像石对西王母及其头部所戴之胜都有细致的刻画。到了西汉晚期,随着西王母崇拜愈演愈烈,西王母头上的“胜”形头饰也开始受到人们的追捧。

胜的结构很有特点,一般来说由三个部分组成,分别是由两片“胜”构件加一条连接杆组成。这条连接杆又叫“胜杖”,起到贯穿固定发髻的作用,功能相当于“发簪”。而这种将两件“胜”通过连接杆连在一起的组合结构称之为“连胜”或“双胜”。

随着汉代“胜”形头饰的流行,出现了各种不同材质的胜,分别作为头饰或佩饰使用。作为佩饰的胜在实用连胜的造型基础上,为了方便穿系佩戴,将连胜的体量缩小。其中既有金属材质的“青铜胜“,也有珍贵的“琥珀胜”。

汉代是中国玉器发展的巅峰时期,在时代文化的作用下,不仅实用玉胜开始出现,佩饰玉胜也相继产生,并成为汉代王室贵族等上层社会的佩戴装饰。佩饰玉胜也继承了实用玉胜的基本造型,并将其缩小为更适宜穿系的玉佩饰。

这种玉胜最早出现在西汉晚期,既可以单独佩戴,也可以和其他玉饰组合起来,成为极具时代特色的汉代玉饰之一。

东汉 广陵王刘荆墓琥珀胜 南京博物院藏

随着东汉社会文化的发展,在长生不老学说的基础上,玉胜又逐渐演变出辟邪厌胜的功能,并且为了更适宜佩戴,其造型也逐渐发生着变化。总体来看,东汉玉胜依然保留着西汉晚期玉胜的主要特征,唯一区别就是整体变得更扁了。看到这里,可能许多古玉爱好者已经看出来了,没错,东汉玉胜还有着另外一个大名鼎鼎的名字——司南佩!

西汉晚期的那种玉胜从东汉开始就不再出现了,取而代之的正是从东汉早期开始出现的这种“司南”。作为著名的辟邪厌胜玉器,玉司南和玉双卯、玉翁仲一起,被称为汉代玉器中的“辟邪三宝”,并且在汉以后的历朝历代均有制作。由于玉司南的名气太大,以至于现在我们反而将其源头器型“玉胜”逐渐淡忘了。

汉代 四灵纹玉胜 上海博物馆藏

正如考古学家孙机先生《简论司南兼及司南佩》中说:所谓“司南佩”不过是胜类饰物。事实上,不仅“玉司南”属于玉胜系列,起源于战汉直到明清时期都极为盛行的“工字玉佩”,同样属于玉胜饰范畴。与玉胜、玉司南一样,其源头摹本均来自汉代“黄老之学”文化背景下洐生出的厌胜类饰物。

由此可见,中国玉器之所以博大精深,是因为每件玉器的背后都蕴藏着厚重的历史文化内涵,对这些古代玉器的研究探索,不仅仅是简单的按图索骥,更是对传统文化的继承和发展!

(原文转载自网络,如有侵权请联系删除。)

觉海慈航

长知识了