1948年底,平津战役炮火加剧,北平城内陷入混乱。

部分有权势的官员,携带多年积累的金条美元,纷纷赶往机场及城外避难。

他们的目的地是中国最南端的台湾。此行目标明确,直指那个遥远的地方,确保行程逻辑清晰且用词准确。

此时,军阀韩复榘的妻子高艺珍,希望加入该行列,意图前往台湾以逃避战火纷扰。

然而,次子韩子华挺身而出,言明:“杀父之仇,誓不共立。蒋介石害我父亲,我无法在他阴影下苟活。”

韩子华的一句话,影响了高艺珍与韩家后续的生活轨迹。此举是否正确,尚待评判。

韩复榘与蒋介石之间的恩怨纠葛,是理解这一切的起点。

韩复榘曾是有文化的青年,书法造诣颇深,字迹优美。

清末义和团运动期间,韩家遭受重创,家产大幅损失,致其后家境衰落。

韩复榘别无选择,只得外出闯荡。

他后来投奔西北军阀冯玉祥,凭借文化素养与管理才能,深得上级器重。

西北军中的“十三太保”闻名遐迩,其中韩复榘占据一席。

1925年,韩复榘晋升为旅长。同年11月,他迅速攻占天津城,行动迅猛,名声大噪。

冯玉祥任命他为师长,然而韩复榘对此并不满足,随着时间推移,他对冯玉祥的不满情绪日渐增长。

不久后,他投奔山西军阀商震麾下,但不久即转投冯玉祥阵营。

经过此番风波,两人之间萌生了隔阂,心中产生了嫌隙。

在后续战斗岁月中,韩复榘屡战屡胜,然而冯玉祥却时常故意压制他。

1929年,蒋桂战争起,冯玉祥意图再施“渔翁之利”计,遂遣韩复榘率军挺进湖北武胜关。

他原计划待蒋介石与桂系争斗至两败俱伤,再行动以收拾战场局面。

没想到,蒋介石彼时异常勇猛,迅速攻下武汉,韩复榘尚未来得及应对,战局已定,他取得了决定性的胜利。

当他正感窘迫之际,收到蒋介石邀请,赴武汉相见的请柬。

两人见面时,蒋介石颇为热情,时而为韩复榘斟酒,时而为其夹菜。

他高度赞扬韩复榘,常称其为“常胜将军”。这些举措使韩复榘深感满意。

临别之际,蒋介石向韩复榘拨发了十万元作为军费。

韩复榘认为,蒋介石对自己尊重且出手大方,相较冯玉祥,他更值得信赖,是位更佳的领导人选。

他离开冯玉祥后,转投蒋介石。蒋随即任命韩复榘为山东省主席,并正式颁发委任状。

韩复榘在山东称霸八年,充当了当地的土皇帝。

韩复榘于山东大幅增兵,并掠夺百姓财物,致使民众怨声载道。

此外,他推行了“风化管理”,规定男女不得穿短袖上街,此举同样遭遇了部分人士的反对。

同时,他在山东也做过一些好事。

他极为重视教育与农耕,且多次派遣军队平定匪患。

他确有一定能力,然而,韩复榘始终无法摆脱深入骨髓的军阀作风。

最终,他因此丧命。

1937年抗日战争爆发,日军在进军华北的同时,着手对山东实施试探性攻击。

一支日军机械化部队,孤军深入,径直向济南进发。

韩复榘身为山东省主席,肩负守土重任,责任重大,不容推卸。

因此,在初期阶段,他能够指挥部队并积极参与战斗。

未过数日战役,他得知一事:蒋介石原拟拨给自己的新式炮兵部队,已被“借调”至李宗仁麾下。

此事让他察觉,蒋介石又在施展“借刀杀人”之计,意图借助日本人削弱他的实力。

韩复榘军阀思想深重,预知自身权力可能遭削弱,即刻产生强烈反应。

他下令前线部队撤退,退出济南城,以保存整体实力。

这一情况下,黄河至山东中部区域广泛陷入防御缺失状态。

日军机械化部队迅速推进,占领大片土地,几乎未遇抵抗,轻松实现战略扩张。

当地百姓遭受日军折磨长达8年。

韩复榘因贪图私利,置国家大义于不顾,其行为令人不齿,足以遭受众人唾弃。

但随后,他的行为愈发令人愤怒。

他撤离济南后不久,蒋介石电报指示,进犯山东的日军仅是偏师,且机械化部队高度依赖道路。

他指令韩复榘于泰安、临沂区域设防,摧毁交通要道,凭借山区地形抗击敌军入侵。

然而,韩复榘却以各种理由为托词,坚决不遵守指令。

他不仅如此,更命部队撤离泰安,再度将山东这一重要城镇无条件交给侵略者。

二十天内,韩复榘丢失大半个山东,致使原本艰难的抗战局势进一步恶化,局势变得更加混乱。

为平民愤,必须处理此人。蒋介石遂以会议为由,调韩复榘至河南。

开会时,蒋介石严厉责备韩复榘未经战斗便撤退的行为。

韩复榘直言不讳:“济南失守,我责无旁贷;然南京若失,谁又当为此负责?”

此语令蒋介石怒极而面色苍白,且致使韩复榘丧命。

他欲离去时,遭两特务挟持。随后,韩复榘在武汉被处决。

韩复榘之死虽属咎由自取,但某种意义上,他亦成了蒋介石清除异己、战略失误的替罪羔羊。

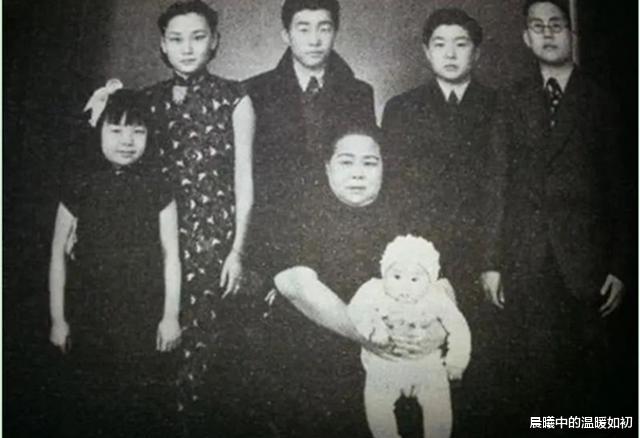

可悲的是,他的妻妾与儿女自此失去了依靠。

他的两位妾室即刻离去,唯原配高艺珍携子女坚守,共度艰难时日。

辗转于西安、武汉、上海等地,竭力寻找避难之所,以逃避战火侵袭。

然而,战火似乎有目的一般,始终紧随她后,形影不离。

抗战末期,她携子女前往较为安宁的北平避难。

抗战结束后不久,他们一家终于结束了颠沛流离的生活。

1948年,解放军发起平津战役。

北平城中人心不安,众人纷纷筹谋南逃避难。

高艺珍考虑到丈夫韩复榘的声誉不佳,担忧留下可能给家人带来不幸,因此产生了前往台湾的念头。

结果如开篇所述,韩子华作为次子,持坚决反对立场。

他言之有理,蒋介石乃其杀父仇人,他怎会向这位善变之人寻求生计?

韩子华之所以这样说,一方面源于仇恨,另一方面是因为他对解放军有所了解。

他在北京求学期间,接触并吸收了大量新颖的思想观念。

他深知,解放军乃正义之军,断不会因父亲之故,而对自己家人心生怨恨或报复。

经他劝说,高艺珍决定留下,与全国人民共迎解放。

后续事态发展正如韩子华所预见,解放军非但未报复,反而对韩家极为关照。

1949年,韩家面临生活困境,高艺珍致信政府请求援助,期望获得韩复榘昔日购置的一处房产。

市政府经核实,确认无误后,已将房屋归还给原主人。

韩子华深受触动,决定报效国家。建国后,他加入解放军,并参与了抗美援朝战争。

在朝鲜战场,他因卓越表现荣获三等功。

复员退役后,他转型为教师,过上了与父亲预期截然不同的生活。

韩复榘的其他子女,各自经历了不同的人生历程。

三子韩嗣烽入四川军校,毕业后在陕西交通部门就职;四子韩嗣蟥学业顺利,留学奥地利后选择在国外定居。

最悲惨的是长子韩嗣燮,他罹患精神病,最终在医院里不幸去世。

高艺珍晚年居住于北京城,安享天伦之乐,直至1957年逝世。

韩子华的独到眼光,成就了他们一家的美满结局。

韩复榘未曾预料,其家人在新中国能够安定生活,拥有职业与居所。