在当代社会,婆媳之间关于生育成本分担的问题,正逐渐成为家庭关系中的一个焦点。

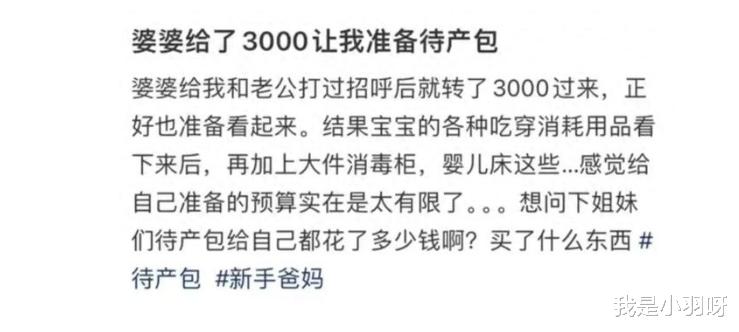

最近,一位准妈妈在社交平台上吐槽婆婆给3000元用于准备待产包,认为这笔钱远远不够,这一事件引发了网友的广泛讨论。

在母婴论坛上,年轻人们看法分成两派。

有人详细列出了产褥垫、婴儿床等 22项生孩子必须得有的东西,一算下来,3000 元连零头都不够。

可也有一些有经验的人,晒出自己精打细算买东西的截图,说花1000 块以内就能把必需品都备齐。

特别值得注意的是,有 36% 回帖的人觉得公婆就应该把生育的费用全出了,这种想法在二三线城市特别普遍。

现在的年轻人们在对权利的认识上,陷入了一种特别奇怪的状态。

一方面,他们特别强调要过自己的小日子,追求个人主义的生活方式;可另一方面,又还想着能像以前在大家族里一样,得到长辈的庇护。

有个社会调查显示,75% 的人觉得婆婆就应该在生孩子这事儿上帮衬一下,但只有38% 的人觉得这是婆婆必须得做的道德义务。

这种“挑着来”的做法,就像只选自己喜欢的糖果吃一样,导致整个家庭责任体系变得七零八落。年轻夫妻把生孩子要花的钱啥的,都当成是给长辈的“亲情礼包”,可又不想被以前那些老的伦理观念束缚住。

在上海有个月子会所,价目表上居然有个“婆婆关爱套餐”,这名字听起来挺好笑的吧?里面明码标价,产前营养费3万,产后护理费5万。

这哪还是正常的亲情互动,完全把亲情变成了像去超市买东西一样,花钱买服务。

这其实就是把代际关系按照资本那一套重新弄了一遍。当生孩子长辈给的支持都被换算成具体的钱数,家庭关系就好像变成在手机上管理一个情感账户,冷冰冰的都是数字。

有个心理学实验发现,在分配育儿责任的时候,68% 的人会有一种“损失厌恶”的心理。啥意思呢?就是都不想自己吃亏。

年轻的父母们把养孩子的焦虑,都变成了向长辈要钱的理由。

本质上就是想把养孩子的风险和成本转嫁给长辈,自己能过得舒服点。

这种心理就催生出一种“育儿责任套利”的现象,就是既想享受现在自由自在的个人生活,又想从传统家族那里得到好处。

处理家庭代际支持的办法,就好比盖房子,有不同的楼层分工。第一层是法律规定必须要做的,像父母对未成年的孩子,这是最基本的责任,就像房子的地基;第二层是道德层面的义务,成年子女对生活不能自理的父母得照顾好;第三层就是靠感情自愿的,祖辈对孙辈的疼爱,这属于锦上添花。而且每个层次都得把权利和义务的界限划清楚,比如说建议祖辈给的经济支持,别超过家庭养孩子总花费的20% ,这样大家心里都有数。

年轻夫妻一结婚,就每个月强制存点钱,当成以后养孩子的基金。长辈给的钱,就当成是祝福的心意,而不是必须得给的责任。

深圳有个社区做了个试点,弄了个“育儿责任接力卡”,把祖辈偶尔帮忙做的事儿,都换算成可以积累、可以兑换东西的亲情积分。这样一来,既不会让亲情变得冷冰冰,还能把责任分清楚,大家都知道自己该干啥。

弄一个科学合理的育儿开支分配办法。

像孩子教育、看病这些最主要的养育成本,就由父母来承担,大概占总花费的60%,这是大头;像孩子买衣服、玩具这些辅助性的开支,祖辈可以帮忙出一部分,但最好别超过25%;还有像孩子参加早教、出去旅行这种为了孩子发展的支出,鼓励孩子通过自己劳动,比如帮忙做家务啥的,积累积分来兑换,占15% 。

这样的安排,既能明确主要责任在父母,又能让祖辈适当参与,保留点亲情互动的温暖。

当代的家庭,不是要在老观念和新想法之间非要选一个,而是要找到一种平衡,建立一个大家都能和谐相处的方式。

70 后的父母都开始不愿意被“绑着”带孩子了,90 后的小夫妻也要慢慢学会在准备待产包的时候,想清楚什么是真正需要的,什么只是自己想要的,这可不是亲情变淡了,而是对责任有了更成熟的认识,就像孩子长大成人一样。

家人之间互相尊重,心里都有个边界意识,代际之间的感情肯定会越来越深厚,越来越牢固。