朋友圈疯传的 “毒教材新证据”,让人想起村口王大爷用美颜相机拍身份证照片的荒诞场景。

那些被误认为新教材的 AI 插画,乍看色彩鲜亮构图怀旧,细瞧却露了马脚:小姑娘手指头能数出六根,玉米棒子形似导弹头,山羊顶着三只角仿佛在 cosplay 独角兽。这些科技滤镜下的产物,像极了《山海经》的现代演绎,却与教育本质背道而驰。

老一辈美术编辑案头常备《人体解剖图谱》的时代,画一头老黄牛需要驻村写生半个月。而今算法三分钟就能生成 “量子纠缠牛”,但教育插画应有的 “人味儿” 却在数据洪流中逐渐消弭。

去年曝光的 “问题教材” 人物眼神呆滞如被摄魂,新版教材虽回归正常审美,家长们的焦虑却如同挑选打了催红素的西红柿,既要鲜亮又恐失真。

家长们在家长群化身"列文虎克",拿着放大镜找插画bug。这种较真劲儿值得点赞,但也要警惕"疑邻盗斧"的心态。昨天骂插画太丑,今天嫌插画太土,教材编写组怕是比春晚导演还难当。

其实教材插画改革就像老房装修,得承重墙不动改软装。那些吵着要全盘复古的,怕是忘了当年被"包书皮"支配的恐惧;嚷嚷着全盘AI化的,估计没见过算法生成的"八爪鱼老师"。

八十年代课本里《闰土》的银项圈、《挑山工》的竹扁担,每个细节都承载着老艺术家采风蹲点的匠心。如今面对 AI 生成的 “八爪鱼老师”,人们既怀念包书皮时代的质朴,又恐惧技术失控带来的认知异化。这种矛盾心态,恰似菜市场大妈对转基因作物的纠结 —— 渴望科技红利,又警惕未知风险。

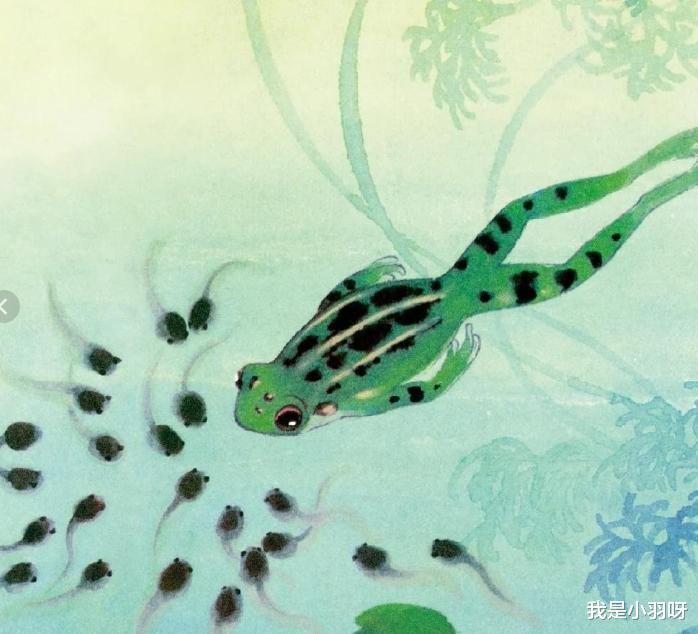

当水墨画《小蝌蚪找妈妈》能讲述生物知识,工笔画《司马光砸缸》暗藏历史密码,这些 “会说话的图画” 早已超越视觉审美,成为知识传递的基因载体。

三十年后当我们的子孙翻阅课本,那些插画应当成为解码时代的密钥,而非猎奇笑谈。

教育插画的终极使命,是让未来的爷爷奶奶指着发黄书页说:“看,这就是我们小时候的世界”,而不是困惑地询问:“妈妈,这个三脚羊是什么神奇动物?”

在这场科技与教育的对话中,或许该谨记:有些事物的本质,就像村口王大爷的身份证照片,终究需要卸下滤镜才能看清真容。

说到底,教材插画不是艺术展品,更不是科技试验田。