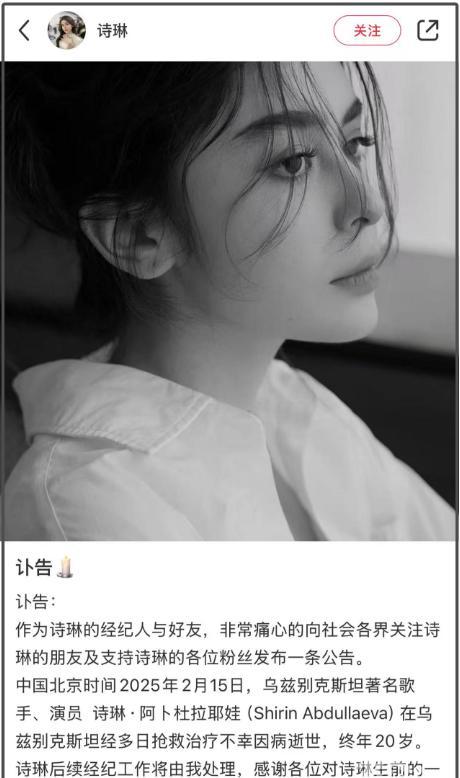

诗琳走了,就这么突然,20岁的生命戛然而止,让人措手不及,好像昨天还在舞台上绽放光彩,今天就成了天上的星星,生命真是脆弱啊,让人唏嘘不已。尣的最后绽放

诗琳最后一次登台是在2025年全球华侨华人春晚上,她和王凯、林晓峰一起唱了《中国年,世界年》,那时候谁能想到这竟是她生命的最后绽放呢?舞台上的她光彩照人,声音清亮动听,完全看不出有任何异样,就像一朵盛开的花儿,美丽而又充满生机。可谁知道,这朵花儿即将凋零,留下的只有无尽的惋惜和遗憾。那天的表演,成了她留给世人的最后礼物,也许她自己都不知道,这是她对这个世界的告别。

回想起来,诗琳在舞台上的样子还历历在目,她的歌声仿佛还在耳边回荡,那种独特的中亚风情,混合着对中国文化的热爱,创造出了独一无二的音乐魅力。她的歌声像是一座桥梁,连接着不同的文化,让人感受到音乐的力量。可惜的是,这座桥梁现在断了,我们再也听不到她的歌声了。

诗琳的离去,不仅仅是一个年轻生命的逝去,更是一种文化交流的中断。她曾经是中亚和中国文化交流的使者,用她的歌声传递着友谊和理解。现在,这个角色空缺了,谁来填补呢?这让人不禁思考,我们是否应该更加珍惜这些跨文化的交流者,他们的存在对于促进不同文化之间的理解和友谊是多么重要啊。

诗琳曾经说过,她最喜欢中国的春节,因为非常热闹。这句话现在听来,多么令人心酸啊。她喜欢的热闹,现在却永远与她无关了。春节的喜庆氛围,红红火火的装饰,此刻在我脑海中与诗琳的笑脸重叠,形成了一幅令人伤感的画面。她对中国文化的喜爱,对春节的向往,都成了无法实现的愿望。

想象一下,如果诗琳还在,她会怎样度过今年的春节呢?也许她会穿上漂亮的新衣服,和朋友们一起包饺子,看春晚,放烟花。她会用她那独特的口新年快乐用她美妙的歌声唱一首中国歌曲。可惜,这些都只能存在于想象中了。现实中,我们失去了一个热爱中国文化的朋友,失去了一个能够用音乐架起文化桥梁的天才歌手。

诗琳的离去,也让我们反思,我们是否真的理解并珍惜了自己的文化传统?对于诗琳这样的外国朋友来说,中国的春节是新奇而有趣的体验,而对于我们这些从小过春节的人来说,是否已经习以为常,忽视了其中的美好?诗琳的热爱,或许能够唤醒我们对自己文化的重新认识和珍惜。

诗琳的突然离世,让我们再次认识到生命的脆弱和人生的无常。才20岁啊,正是花一般的年纪,本应该有大好的前程,却突然离开了这个世界。这让人不禁感叹,生命真是太脆弱了,我们每个人都应该珍惜当下,好好活着。诗琳的离去,像是一记警钟,提醒我们要珍惜生命,珍惜身边的人。

想想看,就在上个月,诗琳还活跃在舞台上,充满活力和激情。谁能想到,短短一个月后,她就永远离开了我们?这种生命的无常,让人感到恐惧和无助。我们每个人都可能面临这样的命运,但我们能做的,就是珍惜当下,活出精彩。诗琳虽然生命短暂,但她用自己的才华和热情,在短暂的人生中留下了美好的印记。

诗琳的离去也让我们思考,在这个快节奏的社会中,我们是否忽视了自己的健康?特别是年轻人,常常觉得自己精力充沛,可以透支身体。但诗琳的例子告诉我们,健康才是最重要的,没有了健康,一切都将失去意义。我们应该学会关爱自己,关注自己的身体状况,不要等到失去了才懂得珍惜。

诗琳虽然离开了,但她留下的音乐和友谊将永远存在。她用自己的歌声架起了中亚和中国之间的桥梁,这座桥梁不会因为她的离去而倒塌。相反,它会成为两国文化交流的见证,激励更多的人投身于文化交流事业。诗琳的音乐生涯虽然短暂,但她的影响却是深远的。她证明了音乐是无国界的,友谊是可以跨越语言和文化障碍的。

回想诗琳在舞台上的表现,她总是充满激情和活力,仿佛要把全部的热爱都倾注到音乐中。她的歌声里有中亚的辽阔,也有中国的温柔,这种独特的融合让她的音乐具有特殊的魅力。虽然她已经离开了,但她的音乐将永远留在我们心中,成为两国友谊的象征。

诗琳的离去,也让我们思考文化交流的重要性。在这个全球化的时代,不同文化之间的交流和理解变得越来越重要。诗琳用她的方式促进了这种交流,她的离去应该成为我们继续推动文化交流的动力,而不是让这种交流中断。我们应该继续她未完成的事业,用音乐、艺术、文学等各种形式,促进不同文化之间的理解和友谊。

诗琳的突然离世,让人不禁猜测背后是否有什么隐情。她的经纪人没有透露具体的死因,这更加剧了外界的猜测。有人说是突发疾病,有人说是意外事故,还有人猜测是不是工作压力太大导致的。但无论如何,一个年轻的生命就这样消逝了,实在令人痛心。我们或许永远也不会知道真相,但这不妨碍我们对她的怀念和惋惜。

诗琳的离世也引发了人们对艺人健康问题的关注。演艺圈的工作压力大、作息不规律,这些都可能对健康造成影响。特别是像诗琳这样年轻的艺人,可能会忽视自己的身体状况。这个悲剧应该成为一个警示,提醒所有人,特别是年轻人,要关注自己的健康,不要为了工作而透支身体。

同时,诗琳的离世也让我们思考,在这个信息爆炸的时代,我们是否应该尊重逝者和家属的隐私?虽然大家都很关心诗琳的死因,但是否应该给予家属一些时间和空间来处理这个突如其来的打击?这是一个值得我们每个人思考的问题。

在得知诗琳去世的消息后,网上立即出现了大量的悼念信息。这种网络时代的悼念方式,既体现了人们对逝者的关心,也反映了现代社会的特点。人们通过社交媒体表达自己的哀悼之情,分享对诗琳的回忆,这种方式让悼念变得更加广泛和即时。但同时,我们也要警惕网络上可能出现的不实信息和过度炒作,保持理性和尊重。

网络悼念虽然方便快捷,但也容易流于形式化和表面化。有些人可能只是随大流,并没有真正了解诗琳或者她的音乐。这种现象让我们思考,在这个信息快速传播的时代,我们是否真的在用心去感受和理解?是否真的在珍惜身边的人和事?诗琳的离去,或许应该成为我们反思生活态度的契机。

另一方面,网络悼念也为我们提供了一个共同缅怀的平台。人们可以在这里分享自己对诗琳的记忆,交流对她音乐的感受,这种集体回忆和哀悼,某种程度上也是对逝者的一种尊重和纪念。但我们也要注意,不要让这种悼念变成一种网络狂欢,要保持对逝者的敬意。

诗琳的离去,让我们更加认识到文化交流使者的重要性。她用音乐架起了中亚和中国之间的桥梁,让两种文化在音乐中交融。这种跨文化的交流,对于增进国家之间的理解和友谊有着重要作用。诗琳虽然年轻,但她已经在这个领域做出了自己的贡献。她的离去,是文化交流事业的一大损失。

我们应该思考,如何培养更多像诗琳这样的文化交流使者?他们不仅需要有才华,还需要有开放的心态和对不同文化的热爱。这需要我们在教育中注重培养学生的跨文化理解能力,鼓励他们去了解和欣赏不同的文化。同时,我们也应该为这些文化交流使者提供更多的支持和平台,让他们能够更好地发挥自己的才能。

诗琳的故事告诉我们,文化交流不仅仅是官方层面的事情,每个人都可以成为文化交流的使者。通过学习语言、欣赏音乐、了解传统,我们每个人都可以为促进文化交流做出自己的贡献。这或许是对诗琳最好的纪念,继续她未完成的事业,让不同的文化在交流中互相理解、互相欣赏。