大雪纷飞、寒冬腊月的时候,咱们现在有好多方法保暖,屋里开着暖气,出门坐车里,车上还有空调能吹热风。穿上各种厚厚的棉衣、羽绒服,冬天过得也挺舒服,不那么遭罪。但话说回来,古代的老百姓可就不喜欢过冬了,为啥呢?因为没有啥能御寒的东西啊。

好多大诗人写起古代冬天来,要么就像李白说的那样,“只有北风呼呼地从天而降”,要么冷得跟杜甫经历的一样,“霜冻严得衣带都断了,手指冻得僵硬得打不了结”,冷得简直没法过。特别是宋朝以前的人们,那时候还没有棉被,面对着零下几十度的严寒冬天,他们到底是怎么挺过来的呢?

古时候,贵族们过冬其实不算啥大问题,他们有好多法子应对寒冬。天气一冷,那些有钱人家大多就猫在屋里,避开寒风,而且屋里头也都有各种取暖的招数。

最早的时候,人们为了让屋里暖和点,就是在屋里烧堆火,烤烤火就暖和了。春秋那会儿,书上就有提到“燎炉”这东西。到了秦朝,人们又弄出了壁炉,还有了“火墙”,这可就算是暖气的老祖宗了。

在咸阳宫遗址的澡堂边,考古学家们挖到了三座壁炉。这些壁炉主要是靠烧炭来取暖,而且设计得很巧妙,出烟口直接通到屋子外面。他们是怎么做的呢?就是用陶瓦片一片片扣起来,形成管道,然后嵌在墙里面,跟灶台连起来。这样一来,墙一热,整个房间就跟着暖和起来了。

汉武帝那会儿,为了冬天能暖和点,就在前殿北边盖了座温室殿,专供皇上冬天住。这殿里头,防寒设施可齐全了。听《西京杂记》上说,温室殿的墙是用花椒和泥抹的,墙上还挂着漂亮的锦绣。里头主要用香桂来熏香,还摆着珍稀的火齐云母屏风,挂着轻巧的鸿羽帐,地上铺的是从西域进贡来的毛毯,可讲究了。

未央宫的温室殿,那是大臣们商量国家大事的地方。这屋子设计得挺讲究,里头装了壁炉和火墙,保暖效果杠杠的。更绝的是,墙上还抹了一层捣碎的花椒,挂着大雁毛织的帷幔,地上还铺着西域那边进献的豪华毛毯。所以说啊,就算外面雪花飘飘,跟冬天似的,这屋子里头还是暖和得跟春天一样。每次大臣们进来,看到这场景,都惊讶得眼珠子都快掉出来了。

皇宫里头建了个叫“椒房殿”的地方,专门给皇后住。它咋保暖呢?说起来也简单,就是把花椒磨碎了,再混上些花草植物和泥巴,然后把这泥巴糊得厚厚的在墙里头,就像给墙穿了件保暖衣。这样一来,住在里面的人冬天就不怕冷啦。

花椒现在啊,就是大家厨房里常备的普通调料,价格亲民得很。但你知道吗,在古代,它可是个稀罕物,珍贵得很。不光是皇宫里用它,那些有钱有势的人家也跟着学,冬天时家里还要弄个“温室”,拿花椒泥把墙给抹上,再烧上旺旺的炭火取暖。

西汉快结束的时候,温室取暖居然成了富豪贵族们攀比的新花样。不过,这种享受可是贵族和皇上专有的,普通老百姓想都不敢想。就连唐朝的官员们,冬天要想生火取暖,也得靠朝廷发的“柴火钱”呢。

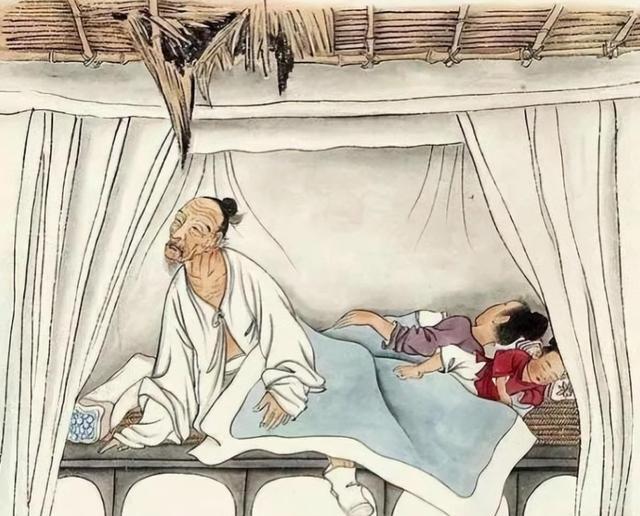

对于普通老百姓来说,给住处建个复杂的防火墙来取暖,花费可不小,但睡觉时暖和真的很关键。所以啊,到了辽金那时候,火炕这技术就逐渐成熟起来了。大家就在墙上挖了条火道,一直通到睡觉的炕底下,炕那头再连着炉灶。

做饭时,灶里的火不仅能煮饭,还能把热量传到炕上跟墙上。天一冷,大家就用这个来暖和身子,睡觉、吃饭、玩乐都挪到炕上来了。吃饭时,就在炕上架个小矮桌。现在啊,北方有些农村还在用火炕呢,看来这种保暖法子真的很受欢迎。

说到室内取暖,除了那些大型的设备,还有些小巧的玩意儿也挺管用。最常见的就是火盆了,简单说,就是在盆里点上火烧炭。普通人家呢,一般用那种简单的泥火盆,而有钱人家则讲究点,用精致的金属火盆。

冬天取暖得靠火盆里烧木炭或柴火,所以古代人离不开薪炭这种生活必需品。白居易写的那个卖炭翁,他的炭就被“黄衣使者白衫儿”硬生生抢走了。那一大车,足足有千多斤重的炭啊,就这么没了,简直就是被抢了一大笔辛苦钱。这事儿反映出当时卖炭的人生活过得有多不容易。

以前啊,官员们领工资可不止拿钱和米那么简单,还得给薪炭呢。咱们现在常说的“薪水”这个词里的“薪”,最开始指的就是烧火用的柴火炭。

冬天烧火盆时,大家喜欢“围着火盆坐”,这是古代冬天家里头最常见的场景。不过,炭炉虽好,可不是每个老百姓都能用得起的。因为那时候,木炭、煤炭、柴火这些,对普通人家来说都是贵得吓人,就像元曲里说的那样:“穷人家连柴火都不够用,只能硬挨着冷雨寒风。”所以啊,穷人大多是用烧过的木头、稻草放在盆里来取暖。

可火盆太大了,搬来搬去真不方便,古人外出时咋保暖呢?到了唐朝武则天那会儿,有人脑洞大开,搞出了个小巧的取暖神器——手炉。这手炉啊,就是能握在手心里的小炭炉,里面装点还热乎的炭灰,走到哪儿都能揣着暖和。有钱人家用时,还会往手炉里加点香料或药材,这样一来,既能取暖,又能当香薰,一举两得。

到了宋朝,人们发明了一种比手炉还要大的取暖神器,专门放在脚下暖和,大家叫它“汤婆子”、“锡夫人”或者“脚婆”。这种取暖的小玩意儿,直到现在,好多地方的人们还在用着呢。

“汤婆子”这东西,大多是铜做的,样子就像个没嘴的大水壶。你得把它装满开水,然后赶紧堵上,再给它套上个布袋子。它跟咱们现在用的“暖水袋”挺像,睡觉时往被窝里一放,冬天里暖和得很,还能帮你睡得更香。宋代有个叫黄庭坚的诗人,他还写诗夸过“汤婆子”呢:“千金买个暖脚婆,夜夜都能睡到明。”这话就是说,“汤婆子”保暖效果那是一绝。

除了在家里想办法取暖,古人晚上多盖点被子,出门多穿点厚衣服,就是他们保暖的主要招数了。但你知道吗?在宋朝那会儿之前,压根儿就没有棉花这东西,所以棉衣棉被也都是不存在的。

在唐朝那会儿,有种叫“白叠子”的棉衣,那可是贵族们的专属宝贝。到了南宋时候,棉被这东西,就连上流社会和那些有钱人也不一定能用得起,简直就是奢侈品中的奢侈品。

在棉花还没大量传到中国之前,咱们这儿的人主要用葛、麻和蚕丝来做衣服。有钱人嘛,那穿的可讲究了,像貂毛大衣啊,熊皮、狐狸毛、羊羔皮做的皮袄,都是他们的最爱。盖的被子也是顶级的,用的是绫罗绸缎织的“锦被”。出门坐轿子,里面还得放个暖炉、手炉啥的,暖和得很。就是在外面玩,也得弄个火盆啥的,生怕冻着。

普通老百姓可得费尽心思对付寒冷了。在棉花还没广泛用起来的时候,穷人家里没钱买皮毛做的大厚衣,只能穿葛布、麻布做的袍子,里头塞点乱麻、鸡毛、芦花或者茅草这些不起眼的东西。说起来,那被子盖了好多年,冷得跟铁块似的,这样的穿戴,保暖效果真心不咋地。

那时候,棉被可不是谁都能轻易拥有的好东西,所以士族中间流行起了一种纸做的被子。就像南宋的大诗人陆游,他就收到过好友朱熹送的一床纸被子。这种用纸做的被子挺特别,陆游特别喜欢,不光晚上睡觉盖着,白天还披着它到处去看雪。高兴得不行,还专门写了首诗《谢朱元晦寄纸被》来感谢朱熹:“裹着纸被过雪天,又白又软赛狐裘。”字里行间,满满的都是高兴劲儿。

要是放在古代那会儿,科技不发达,保暖方法也有限,陆游那会儿的高兴劲儿,只要是挨过冻的人,大概都能感同身受。

说起来,陆游特别喜欢的那款“纸被”,在南宋时期可算是个宝贝。它是用山里的野生藤条做的,经过一道道精细的手艺,就变成了既特别又暖和的被子。这东西不仅御寒效果棒棒的,还在南宋的名流圈子里特别火,大家都爱把它当作礼物送人。

不过呢,像陆游、朱熹这样的文人墨客才会用得起那种“纸被”,普通老百姓根本消费不起。咱们老百姓的被子,大多都是用麻布或者桑皮做的,里头塞点芦花、柳絮、茅草啥的,床上也就铺上几层稻草将就一下。

南宋那会儿,造纸行业可火了。老百姓冬天没暖和衣裳穿,穷人家就想了个招儿,用纸塞到衣服里保暖,管这叫纸裘。他们大多用那种厚厚的、硬邦邦的楮皮纸或者藤纸来做,这种纸结实得很,洗好几次都不带烂的,还能拿针线缝起来,穿在身上,挡风效果杠杠的。不光这样,还有纸做的单衣单裤,以及中间夹了纸的“夹衣”“夹裤”。那时候,纸质衣料特别流行,简直就是冬天穿衣的好选择。

做这种纸衣服时,大家通常会拿棒槌在石头上敲敲打打,把纸敲得软软的,跟粗绸子似的,之后再塞点芦花、麻絮这些东西进去。这样一来,比单衣暖和多了,还耐穿,关键价格还便宜,成了穷书生们冬天出门的最爱。还有啊,南宋的官府到了冬天也会给穷人发“纸衣”,算是皇帝的一点儿恩赐。

唐朝大诗人殷尧藩,在他的诗《赠惟俨师》里头写了这么两句:“云遮木龛暂歇身,雪白纸袄没灰尘。”这讲的就是那时候,文人们流行用纸做衣裳。纸衣服成了他们圈子里的一种时尚。

除了穿衣和住房,咱们常常还会靠喝点热汤或者热酒来暖和身子。这是大伙儿冬天常用的取暖方法,简单又实用。

对穷人来说,冬天真难过,一是因为买不起木炭和煤炭,二是因为没厚衣服穿来暖和身子。在这样的日子里,古人真是盼着冬天早点过去,每天都数着天数过日子。于是,那些家里穷的人为了不冷得难受,就想了个“心里暖和法”。他们在冬至那天画一枝白梅花,上面画上九朵梅花,每朵梅花又有九片花瓣,加起来一共八十一瓣。然后,每天过一天就染红一片花瓣,等所有的花瓣都染红了,冬天也就过去了,春天就来了。

到了元朝时候,棉花这才被广泛地种了起来。宋朝末年到元朝初期,有个叫黄道婆的人,她特别推崇使用搅车、弹棉花的弓还有纺车这些工具,结果让咱们国家的棉纺技术一下子进步了很多。

从朱元璋那时候开始,明朝就下大力气,在大江南北推广种棉花。以前被视为奢侈品的棉布,这下子“满天飞”了。从那以后,棉衣棉被就成了大家最常用的保暖神器,老百姓的冬天也因此好过多了。说起来,一床平平常常的棉被,还真是从古至今保暖历史变化的一个真实写照呢。

反正,古代时候过冬真的不容易,冬天冷得要命,那种冷真是让人忘不了。所以说,古人可能常常半夜就盼着天亮,到了寒冬腊月就天天数着日子等春天来,这应该是他们真实的想法吧。