1976年末,天寒地冻,一个小屋里,一个人影站在窗边,望着外面光秃秃的树枝摇来摇去,心里也跟着乱糟糟的。

他,就是童祥苓,曾经红遍大江南北的京剧名角,把杨子荣演活了的那个人。

可现在,就因为演了杨子荣,他被关在这里审查,艺术生涯差不多全毁了,前途渺茫,跟外面的冬天一样冷。

谁能想到,他费尽心思塑造的英雄,最后竟然成了套在他身上的枷锁?

说起来,童祥苓可是出身梨园世家,从小在戏园子里长大。

他二哥童寿苓、四姐童芷苓、五姐童葆苓,个个都是唱戏的名角儿,还一起创办了“苓社”。

新中国成立后,他们全家搬到了上海,进了上海京剧院。

那时候大家都对未来充满希望,新中国刚成立,百废待兴,文艺工作者也担负着重要的使命。

童祥苓每个月能拿到350块钱的工资,在当时那可是高收入,谁知道,这也是他后来遭罪的一个原因。

1964年,对童祥苓来说,是改变命运的一年。

那一年,革命现代京剧《智取威虎山》剧组到上海选演员,童祥苓凭着扎实的功底和对角色的理解,被选中扮演杨子荣。

其实一开始杨子荣不是他演的,是另一个演员李仲林,武戏好,就是文戏差点,没达到江青的要求。

后来,在江青的亲自指导下,童祥苓才塑造了那个一身正气、威风凛凛的杨子荣。

想想那个年代,政治运动一个接一个,样板戏也成了重要的宣传工具,带着特殊的政治意义。

《智取威虎山》的创作过程,也打上了时代的烙印。

从唱词的修改到舞台动作,都凝结了当时领导人的心血,据说连毛主席都亲自过关,把“迎来春天换人间”改成了“迎来春色换人间”,把“同志们整行装飞速前进”改成了“同志们整戎装飞速前进”。

这些小改动,看似不起眼,却体现了对艺术的极致追求,也反映了当时的政治氛围。

文革一来,童祥苓的命运彻底改变了。

他四姐童芷苓被打成“反动权威”,他也因为给姐姐写了封信,劝她好好交代问题,被卷进了政治漩涡,关起来审查。

想想也真是讽刺,那时候他还在北京演出,还见过毛主席呢。

这巨大的反差,把那个时代的荒诞和残酷展现得淋漓尽致。

1968年,电影版《智取威虎山》开拍,江青发现童祥苓被审查了,问:“童祥苓哪儿去了?”这才把他“放”了出来,让他参与电影拍摄。

可这也没改变他被审查的命运,他只能一边接受审查,一边拍戏,想想都觉得不容易。

改革开放以后,童祥苓的日子并不好过,虽然演过英雄,但也没得到什么特殊照顾。

他下海经商失败了,为了生活,甚至开起了餐馆。

两个儿子在企业改制的时候都下岗了,这更让他压力山大。

可即使经历了这么多坎坷,童祥苓对艺术的热爱和对历史的尊重始终没变。

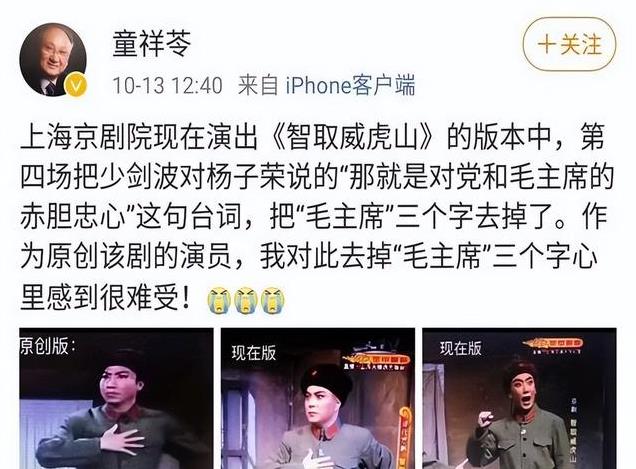

2019年国庆节,他发现上海京剧院演的《智取威虎山》把“毛主席”三个字删了,他心里特别难受,就在微博上说了自己的想法。

虽然这条微博后来被删了,但还是引起了很多人的关注和讨论。

有人说他当年受过政治迫害,怎么还维护毛主席?

他却坚定地说:“是毛主席整我们姐弟吗?谁整我们我们心里不清楚吗?毛主席是爱护尊重我们文艺工作者的!”

2014年,徐克导演的3D电影《智取威虎山》上映了,张涵予演的杨子荣,跟童祥苓版的完全不一样。

张涵予的杨子荣,更像是个武功高强的侠客,少了点革命英雄的理想主义色彩。

这两种杨子荣,其实反映了不同时代对英雄的不同理解。

你看,法国大革命时期的英雄,和二战时期的英雄,能一样吗?

童祥苓这一辈子,跟杨子荣这个角色紧紧绑在一起。

他演的杨子荣,不只是一个艺术形象,更是一个时代的符号。

他用自己的一生,诠释了对艺术的执着、对历史的尊重,还有对信仰的坚守。

他唱了一辈子杨子荣,最后也活成了杨子荣,一个不畏强权、敢说真话的真英雄。

童祥苓走了,一个时代也落幕了。

但他塑造的杨子荣,会永远活在大家心里。

就像那句经典的唱词:“迎来春色换人间”,只要人们对美好生活的向往还在,杨子荣的精神就会一直传承下去。