在当代水墨人物画的版图上,王家训犹如一位行走在宣纸上的民俗学家。他的画笔始终对准市井巷陌的烟火人生,以看似散淡随意的线条,编织着中国人集体记忆中的温度图谱。这位扎根江南水乡的画家,用半个世纪的坚守证明:传统水墨不是博物馆里的标本,而是流动在当代生活中的文化血脉。

王家训的水墨人物总带着泥土的芬芳。《渔家乐》系列中,船娘挽起的裤脚沾着河泥,渔网在空中抛洒的弧线里藏着千年劳作记忆。画家独创的"渍墨皴"技法,让粗布衣裳的纹理中渗出岁月包浆,那些看似随意的墨点实则是精心布局的时空坐标。在《腊月集》长卷里,他用枯笔扫出的冬日枝桠,与浓墨点染的棉袄形成视觉和弦,奏响中国人关于年味的集体记忆。

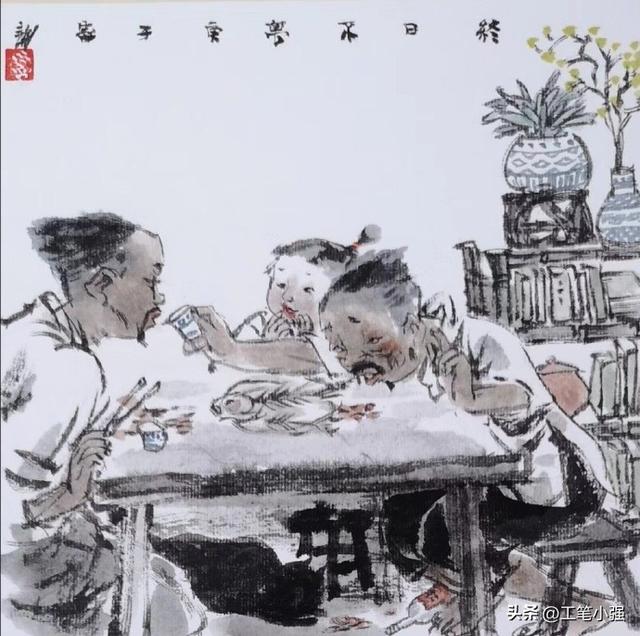

这种对日常细节的执念,源自王家训近乎人类学家的观察方式。他笔下的茶馆常客总保持着特定身体语言——跷起的二郎腿带着吴语区的闲适,托茶碗的三根手指凝固着运河码头的集体无意识。这些看似琐碎的细节构成文化基因的视觉密码,让水墨人物成为流动的民俗志。

王家训对传统的解构充满智性锋芒。《市井人物》系列中,他将陈洪绶的夸张变形注入当代视觉经验。卖糖葫芦的老者身形被拉长得近乎表现主义,但眉眼间的笑意分明是宋人册页里的禅意。这种跨越时空的形式对话,在《纳凉图》中达到极致:魏晋宽袍大袖与现代汗衫短裤在同一个画面呼吸,证明传统水墨的包容性足以消化任何时代馈赠。

在材料实验上,画家展现出惊人的开放性。他用丙烯混合墨色创作的《戏班后台》,在生宣上制造出类似壁画剥蚀的肌理效果;《元宵灯会》中金箔碎片与水墨的碰撞,重现了民俗节庆的视觉狂欢。这种不设防的传统态度,让水墨语言始终保持着自我更新的活力。

他的艺术实践证明,真正的传统从不在博物馆的玻璃柜里,而是活在艺术家对当下的深刻体察中。那些流淌在笔尖的市井烟火,那些沉淀在线条里的集体记忆,共同构成了中国文化生生不息的能量场。这种将水墨语言转化为文化基因解码器的能力,正是中国艺术走向未来的通行证。