文‖原创,图来自网络。

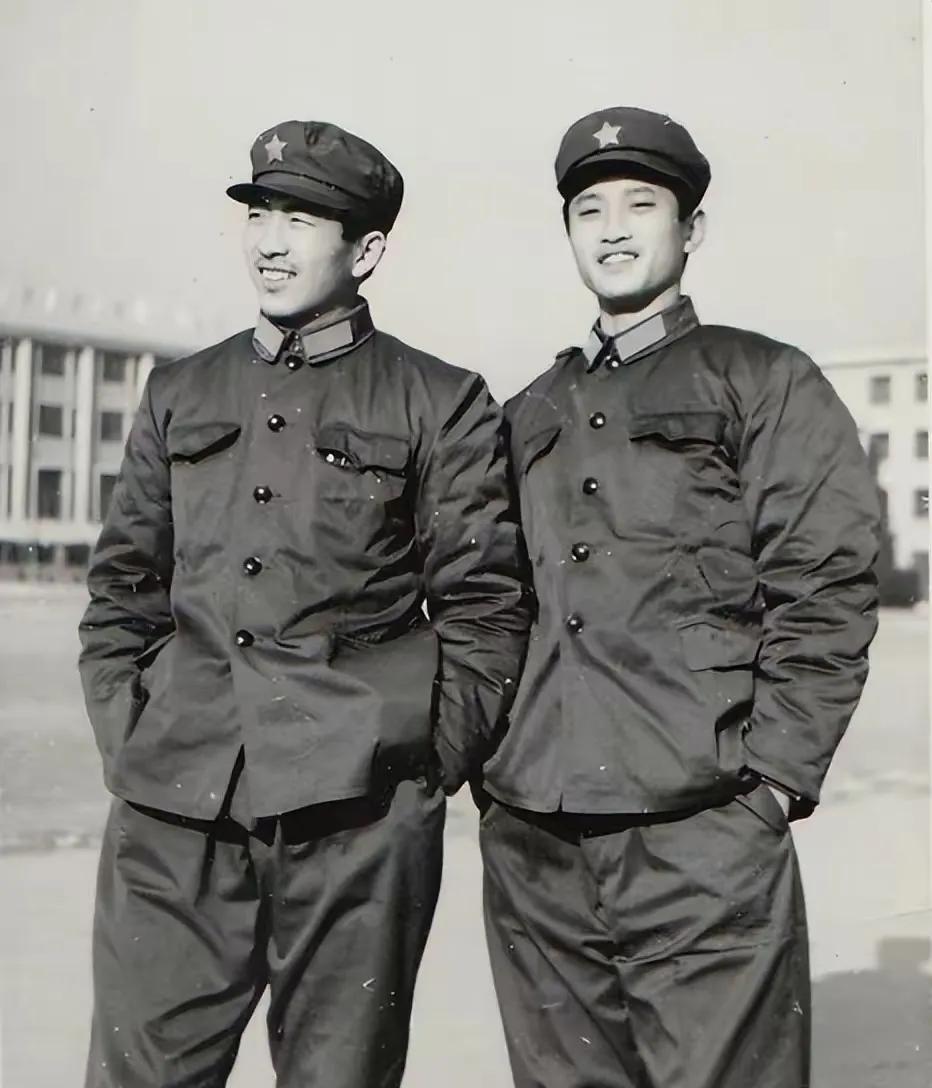

1972年冬天,天特别冷。那时我还不到20岁,终于当上了兵。

家里人高兴得不得了,送我去部队时,我穿着崭新的军装,胸前戴着大红花,心里那叫一个激动!

可是,当兵这条路,真不容易,差点没成。

我记得很清楚,那年12月初,我们全村的小伙子都去公社卫生院体检。我的内科、外科、五官科,什么都合格,就差最后一项——体重。

站上称一称,才47.5公斤,负责体检的医生一看就摇头,说我不合格。我当时心里一下子凉了,觉得这兵是当不成了。

就在我垂头丧气准备走的时候,一位姓吴的接兵干部,也就是后来新兵连的排长,站在旁边看了看我的体检表,笑着对医生说:“这小伙子看着不错,差一点体重没关系,到了部队顿顿管饱!”

他看我一脸着急,又对我说:“去喝点水,别紧张,等下再称一次。”

我一听,立马跑出去,找了个水龙头猛灌了好几肚子凉水,直到喝不下为止。

五分钟后,我再上称,嘿!显示48.5公斤,合格了。

医生和吴排长都笑了,排长还说:“我就说嘛,这小伙子就是没吃饱。”

就这样,我顺利通过了体检,真的要去当兵了。

1972年12月24日,我正式到了部队。部队生活没那么简单,接下来的三个月新兵训练,累得我怀疑人生。

每天早上五点钟就得起床,跟着大家跑五公里、练军姿、打靶。身体上的累都不算啥,最难熬的是那种孤单和无助。

身边的战友们大多表现不错,有些人还受到连队表扬,我心里却越来越低落,觉得自己怎么也出不了头。

训练结束后,大家开始分专业。说实话,我那时真有点期待,毕竟我高中毕业,觉得自己分到一个好岗位没问题。

可最后分配的结果却让我大失所望——我被分到了炊事班,也就是做饭的。听到这个消息,我心里彻底凉了。

当时也没脸告诉家里人,怕他们失望,毕竟全村人都以为我去当兵是去保家卫国,谁知道我却成了“炊事兵”。

那段时间,我每天干活儿都提不起精神,连做饭也心不在焉。有一天,吴排长来看我,估计是听说我情绪不对,就跟我聊了很多。

他对我说:“小赵啊,部队不埋没人。哪怕你现在干的活儿看着不起眼,只要你踏实认真干,总会有机会的。”

吴排长的话点醒了我。我开始认真对待炊事班的工作,既然做饭也是任务,那我就要做好。慢慢地,我心态也开始改变了,不再觉得自己是被埋没的人。

1973年7月,连里让我接手养猪的活儿。部队养猪是为了改善伙食,那时候大家每天的伙食标准只有0.45元,别说肉,连油水都少。

养猪其实挺关键的,节日里连队指望着猪肉过节。我一开始对养猪一点经验没有,可任务既然来了,我只能硬着头皮上。

每天早上,我天不亮就起床,先给猪喂食,然后打扫猪圈。白天还得上山去割猪草,晚上回来再给猪加餐。

我把连里的八头猪照顾得膘肥体壮。虽然工作辛苦,但心里还是有点成就感的。

养了一年多猪后,我的表现得到了连队的认可,1974年,我被任命为“上士”。

“上士”其实就是给养员,但因为过去有军衔制度,大家习惯了叫这个称呼。

成为“上士”后,我除了继续管猪,还得负责全连的粮食、蔬菜采购和伙食统筹,每天忙得团团转。

尤其是连里的司务长经常出差,很多事情都落到了我头上。

那时候,我每天都是从早忙到晚,用现在的话说,就是“连轴转”。但看着战士们吃得饱、吃得好,我心里也是乐呵的。

每天都想着怎么能让大家伙儿吃得更有营养,伙食改善一点是一点。

最紧张的一次,是在1974年的冬天。当时我们连队接到命令,要支援地方农业,战士们得去村里干农活,时间一干就是三个月。

问题是,战士们在外面吃饭,粮票不够用。一个月发的45斤粮票,到了月底,战士们纷纷饿肚子。那段时间,我每天接到战士们的反馈,心里急得不行。

为了搞清楚到底怎么回事,我决定亲自跟着战士们下乡去体验一下。

结果发现,每顿饭四两粮票根本不够吃,尤其是在劳动强度大的情况下,战士们最少得吃两碗饭。

我一回来立马给连长打了报告,申请增加15斤粮票,好让战士们在外面不饿肚子。

申请终于批了下来,问题暂时解决了。可紧接着,猪圈里的猪出了问题。由于天冷,猪的食量增加,但饲料不够,猪开始消瘦。

眼看春节快到了,全连指望着杀猪过节,这要是猪没养好,可真是连饭都没得吃。我赶紧去司务部协调粮食,几经波折,才争取到一点额外补给。

为了让猪赶紧长膘,我每天一大早就给它们熬稀粥,还跑到山里去割草加餐。那段时间别提多累了,但一想到战士们盼着春节能吃上一顿红烧肉,我再累也觉得值。

春节那天,猪终于杀了,炊事班里煮起了香喷喷的红烧肉。看着战士们一个个满脸笑容,我心里踏实了。

这些年在部队,虽然工作平凡,但它承载着整个连队的生活,丝毫马虎不得。

做饭也好,养猪也好,都是为了战士们能吃饱吃好,只有他们吃好了,才能有力气训练和战斗。

1976年年底,我被提干为连里的司务长,每月工资52元。这在当时,可是个不小的数目。那一年,我才22岁。