在陕西关中一带发现的隋朝古墓里,带有明确年份标记的墓葬资料特别多。从墓穴结构来看,当地隋墓基本都是土洞墓,这类墓穴还能根据墓室数量分成两种:只有一个墓室的单室土洞墓和有两个墓室的双室土洞墓。

砖砌墓和土坑墓的数量比较少。潼关税村有座带壁画的砖墓,据推测可能是隋朝被废太子杨勇的墓;而大业四年下葬的李静训墓,则是典型的土坑墓代表。隋朝只存在了38年,所以它的墓葬风格大多继承了北朝的特点。按照历史时间划分,可以仁寿四年为分界线,把隋朝墓葬分为前、后两个发展阶段。隋朝初期在关中一带的墓葬,由于延续了北周时期的丧葬习俗,这个阶段基本看不到砖砌墓室,绝大多数都是挖土洞当墓穴,其中单个土洞的墓室最为常见。北周武帝宇文邕的孝陵虽然是皇帝陵墓,规模不小,但依然使用简单的单室土洞结构。直到北周宣帝统治后期,特别是宣政、大成、大象这几个年号时期,这种崇尚节俭的墓葬风格才逐渐改变。

除了皇亲国戚,当时的社会阶层主要分为三大类:三品以上的高官、三品到七品之间的中层官员,以及八品以下的小官和普通百姓。隋朝大官和贵族的墓,墓道是长长的斜坡,一般会挖3到7个天井,陪葬的东西又多又好。放棺材的地方要么靠西墙,要么靠北墙。墓室挺宽敞,长宽差不多都有4米。比如在高阳原发现的隋朝大将军郁久闾可婆头的墓葬,他是九陇公,也是柔然贵族,下葬于开皇十二年。这座墓形状像个"甲"字,全长309米。墓里设有三个天井,在甬道两侧的墙壁上各有两个小壁龛。墓室是略带弧度的长方形,南北长42米,东西宽36米。中等贵族和官员的墓葬大多采用斜坡式墓道设计。这类墓葬的总长度通常超过10米。与地位更高的贵族墓葬相比,只有少数会挖1-2个天井,大多数干脆不建天井。

这些墓穴通常长宽都在3米上下,墙壁略带弧度,也有做成斜方形的。带弧度的方形墓室,墓道在正中间,形状像个铲子。斜方形的墓室,墓道会往东边偏一些。墓里有用砖砌的放棺材的台子,也有木制的棺材。当时只有三品以上的大官才能用石头棺材。比如西魏的兵部尚书魏七和汾阳侯吕思礼夫妻俩,他们分别在大统四年和五年去世,但后来在隋朝大业十二年的时候,被迁葬到了高阳原。隋朝时期关中一带的墓葬等级区分很清楚,不同时期的样式变化也很明显。早期流行铲子形状的墓室,四面墙壁笔直,放棺材的台子靠在北墙边。后来慢慢演变成把棺材台挪到墓室西侧的位置。隋朝后期带刀形状的墓葬数量增加,墓室南边通道两侧常设有耳室,整个墓室墙壁呈圆弧方形。由于当时对不同身份等级有严格规定,墓葬的大小规模、陪葬品的多少和精美程度都存在显著差异。

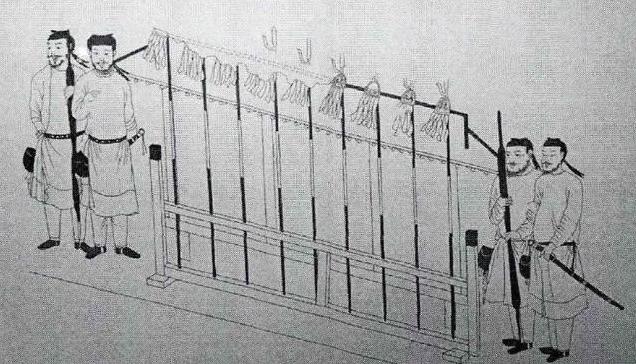

从墓穴的规模和结构来看,张綝夫妻合葬墓在关中一带的隋朝墓葬中属于官员级别较高的类型。特别的是,在张綝墓的第二和第三墓道之间的天井区域,都画着红色条状边框,两边墙上还绘有摆放兵器的架子。在第一个天井的兵器架上没有画戟,而第二个天井两边墙上各画了五把戟。另外在潼关税村发现的隋朝壁画墓里,墓道东西两侧墙上也画着排列的戟,这座墓据推测可能是隋朝被废太子杨勇的陵墓。

古代贵族家门口插的兵器架子是用来显摆身份的,就像现在豪车能看出身价一样。插多少根戟直接代表主人的官位大小,这是当时礼法规矩里很重要的一环。从墓葬结构和壁画中的兵器陈列来看,张綝夫妇墓属于隋朝早期规格较高的贵族墓。另外,墓里出土的陪葬品也是判断墓葬等级的重要参考。这座合葬墓中发现了150多件随葬物品,种类相当丰富多样。除了墓志铭,还出土了陶制人偶、陶制的牲畜和家禽、各种生活用具的模型、上了釉的陶器和瓷器,以及铜器和铁制物品等陪葬品。陪葬物品主要放在墓室的西南角和东南角。墓室东边只有女性陶俑头、绿色釉陶盘和武士陶俑。西边墙左侧的棺材里发现了铜制阳爐、铜钱、铁锸和陶壶,右侧棺材里有铜镜、铜合页、铜插销和铜环。这座古墓出土的陶俑造型很有特色,能清楚看出张綝夫妇在不同时期下葬所留下的时代印记。

张綝夫妇墓里出土的陶俑按照用途可以分成三大类:一类是镇墓俑,包括镇墓兽和武士俑;第二类是出行仪仗俑,有站立男俑、骑马俑、奏乐骑马俑、全副武装的骑兵俑和骆驼俑;第三类是侍从俑,包含男女侍俑和干活俑等。张綝夫妻墓里出土的陶俑可以分成两批。第一批陶俑大多是灰色陶土做的,主要用单面模具制作,样子比较朴素,像戴小帽的俑人和戴风帽的俑人,体型都偏瘦,线条简单,没什么花哨的装饰,就算上了颜色,画得也比较潦草。这些陪葬用的镇墓俑继承了陕西关中地区北周时期镇墓兽和武士俑的特点。第二组陶俑整体做工更精细,人物俑身材比第一组更加纤细修长。它们既延续了北齐陶俑的风格并有所发展,又结合了北周陶俑朴素的特点,同时还带有隋代陶俑的新特色。张綝的官场生涯虽然曲折但很有连贯性,他先后经历了北魏、西魏、北周和隋朝四个朝代更替,却始终能在朝廷核心圈子里保持重要地位。

北魏孝文帝把都城从平城搬到洛阳后,大力推行汉族文化改革。当时的礼仪规矩越来越严格,丧葬习俗也越来越规范,慢慢形成了固定模式。陪葬用的陶俑队伍也跟着有了新的标准。北魏分裂成东魏和西魏后,两个政权控制区的墓葬陪葬品风格开始出现明显差异。公元534年,北魏孝武帝受不了权臣高欢把持朝政,逃到关中投靠宇文泰。高欢这边则扶持元善见当皇帝,把都城迁到邺城,同时把晋阳作为陪都。北齐取代东魏后,很多礼仪制度都照搬东魏的老规矩,因此在邺城和晋阳一带就形成了独特的"北齐"特色。与此同时,占据关中地区的北周政权以长安为根据地,仍然保持着西魏时期传下来的传统。北齐被北周灭掉后,北周的陶俑并没有吸收多少北齐的文化特色。等到隋朝取代北周,北齐的墓葬风格才逐渐在隋朝的墓穴里显现出来。

隋朝刚建立时,官方礼仪主要参照"东齐仪注"的标准。这就能解释为什么在陕西的隋朝墓葬里会看到山东地区东魏北齐的文化元素。北魏还没分裂时,很多陕西本地人曾到洛阳当官生活。后来国家分裂,这些人回不了陕西老家,就逐渐接受了文化更发达的东部地区的影响。反过来也一样,北周打败北齐后,原本住在邺城和晋阳一带的人搬到了关中定居,他们把山东地区的文化特色也带了过来。后来隋朝取代北周后,这些文化传统依然在关中保留着。隋朝在沿用前朝的礼仪规范和墓葬样式时,并不是照搬照抄。从綝墓里出土的两组陪葬品就能看出明显区别,这种差别实际上反映了当时不同礼制体系的存在。隋朝刚取代北周时,文化上还延续着北周关中的特色。这从当时的墓葬就能看出来,比如隋朝初期的陶俑还保持着北周的风格:人俑大多是汉族打扮,个头偏矮小,用单面模具制作,陶土呈灰色。位于关中与关东交界处的刘伟夫妇墓就是典型的例子。

刘伟在北周保定四年去世,他的妻子陇西李氏在隋朝开皇三年与他合葬。他们墓里的镇墓兽保持着北周时期趴卧的野兽造型,武士俑的背部平整,是用单面模具制成的。这些陶俑造型很有特点:拿长矛的士兵站得笔直,拿盾牌的士兵肚子稍微往前挺。从这些陪葬陶俑来看,完全是北周时期的典型风格。再看那些文官和武将骑马的陶俑,人像的背部同样做得平整,不过马腿部分塑造得更加细长。从刘伟夫妻合葬墓的情况可以看出一个特点:在隋朝刚建立那会儿,各种礼仪制度还没完全规范起来。虽然当时官方推行"东齐仪注"作为新标准,但北周时期的风俗习惯仍然保持着很强的影响力,不是一下子就能改变的。从仁寿元年之后,隋朝晚期的墓葬风格明显偏向北齐样式。陪葬陶俑借鉴了北齐的造型特点,同时保留了北周朴实自然的风格,做工更加精细。这些陶俑大多用红陶制作,采用合模工艺,人物面部塑造得比较瘦削。

隋朝开皇年间后期,北齐的文化特色就已经渗透到隋墓的陪葬品中了,可能更早就传到了关中地区。经过仁寿时期的交融,到大业初年时,北周的文化特征逐渐淡出。除了那些迁葬或夫妻去世年代相隔较远的特殊情况,隋墓出土的陶俑大多都能用这个规律来判断年代。从墓葬结构来看,关中地区已发掘的有明确年代的墓葬中,土洞墓是最常见的类型。根据历史纪年划分,这些墓葬可以仁寿四年为分界线,明显分为前后两个不同时期。早期关中的隋朝墓葬延续了北周时期的传统,当时很少用砖砌墓室,大多数是挖土成洞的墓葬形式,其中单间土洞墓最为常见。隋朝时期关中一带的墓葬还是以土洞墓为主,不过这时候基本都是单间结构的土洞墓,那种带前后两个墓室的双室土洞墓已经看不到了。这个阶段的墓葬有个明显变化:墓道慢慢往墓室东边挪,墓室本身东西方向的墙变短了,南北方向的墙反而越来越长。棺材摆放也变了,以前多是东西方向,后来逐渐改成南北方向。隋朝初年流行铲子形状的墓,墓室四面墙都是笔直的,棺材通常靠北墙放。后来慢慢演变成棺材改放在墓室西侧了。

隋朝晚期带耳室的刀形墓越来越常见,这种墓在靠近墓室南边的通道两侧会多建小房间,整个墓室形状像带圆角的方盒子。当时对墓葬等级区分得很清楚,不同级别的人下葬时,墓的大小和陪葬品的多少、好坏都有严格规定。隋朝存在时间不长,在它刚取代北周时,由于两个朝代都出自关陇集团,文化上还保持着北周时期关中的特色。虽然建国时主要参照了东齐的礼仪制度,但北周的传统习俗一时半会儿很难完全消失。后来经过制度逐步调整完善,北齐的文化特色才慢慢成为主流。从陪葬品就能看出区别:张綝死在隋朝前期,他的陶俑还保留着西魏北周的特色;而他夫人薛氏去世时已是隋朝后期,当时文化更发达的关东风格逐渐传到关中地区,所以她的陪葬陶俑明显带有东魏北齐的特点。