2023年双十一预售期间,某直播平台数据显示每分钟有超过5000场直播在进行。在这个全民带货的时代,楚玲直播间里不断翻炒的"杨钰莹前男友"话题,就像投入流量池的一枚深水炸弹,炸出了公众对情感消费边界的深层思考。

镜头前的楚玲熟练地展示着某款珍珠项链,话锋突然转向:"当年赖先生送过更名贵的南洋珠呢"。弹幕瞬间沸腾,有人追问细节,有人刷屏"心疼杨钰莹",直播间观看人数从2万飙升至8万。这种将他人情感经历转化为带货素材的操作,在直播界并非孤例。某情感博主在直播间兜售"明星同款情侣装"时,刻意提及某顶流艺人未公开的恋爱细节,单场GMV突破千万。

这种现象背后,是直播行业野蛮生长催生的"情感掘金术"。清华大学新媒体研究中心2023年报告指出,34.7%的带货主播会主动涉及他人隐私话题,这类直播的平均停留时长比常规直播高出1.8倍。当私人记忆成为流量密码,我们是否正在见证一场集体参与的数字化猎奇?

心理学教授李敏团队的最新研究发现,公众对名人隐私的消费欲望源于"替代性参与"心理。当楚玲展示所谓"定情信物复刻版"时,观众获得的不仅是商品,更是对传奇爱情的碎片化占有。这种心理机制催生了独特的"情感周边经济"——某电商平台数据显示,"明星同款"搜索量年增长217%,其中60%关联着过往情感故事。

但这场记忆交易的代价远比想象沉重。杨钰莹好友透露,某次商演后台,当主持人刻意提起往事时,歌手突然失声痛哭。这种创伤的货币化,在流量至上的逻辑下被合理化。北京大学文化研究中心的跟踪调查显示,76%的受访者认为此类行为涉嫌情感剥削,但仍有38%承认会因好奇点击相关直播。

更值得警惕的是记忆重构带来的认知扭曲。中国传媒大学对3000条相关弹幕分析发现,52%的讨论存在事实偏差,23%完全虚构细节。当楚玲用"当年那辆保时捷"作为卖车话术时,真实历史已被改写为商业剧本。这种集体记忆的异化,正在模糊公共讨论与商业炒作的边界。

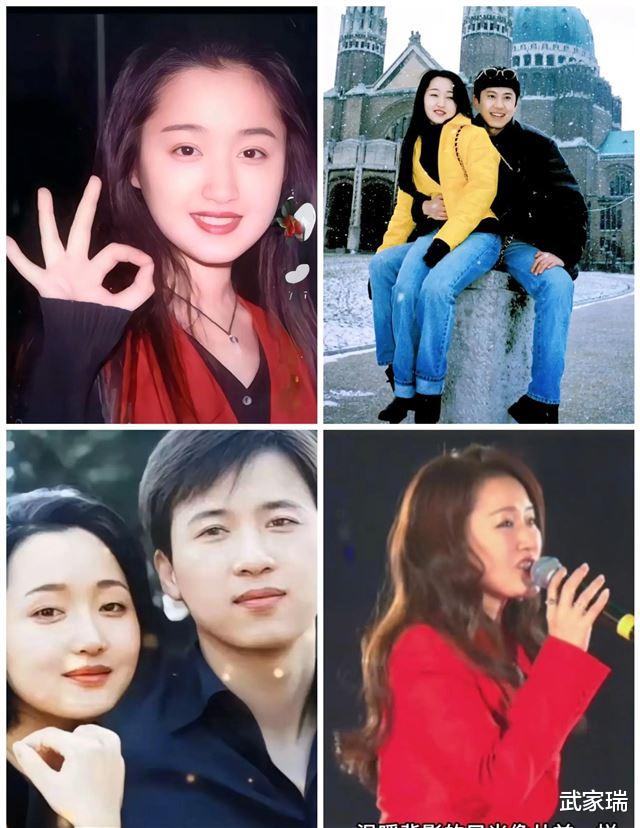

被凝视者的无声战场53岁的杨钰莹保持沉默的背后,是代际话语权的残酷现实。复旦大学媒介社会学课题组发现,40+女性在舆论场的主动发声率不足12%,而关于她们的网络讨论中,68%由他人发起。这种失语状态与直播间的喧嚣形成刺眼对比,折射出数字时代记忆分配的不公。

某心理援助热线数据显示,涉及隐私曝光的求助案例三年增长470%,其中89%选择不公开维权。这暴露出维权机制与流量经济的严重脱节。当我们讨论"是否伤害当事人"时,往往忽视了一个基本事实:情感伤痛的定价权,从来不应掌握在旁观者手中。

值得关注的是,年轻一代正在觉醒。B站UP主"文化观察君"制作的《请放过我们的集体记忆》引发百万转发,视频用AI技术复原被篡改的历史影像,直观展现记忆消费的危害。这种民间自发的文化抵抗,或许正在孕育新的网络伦理。

重构数字时代的记忆伦理韩国2023年实施的《数字人格权保护法》值得借鉴,该法明确规定商业使用他人情感经历需经公证许可。我国《网络直播营销管理办法》虽已禁止"编造演绎虚假剧情",但对真实往事的商业化利用仍存监管空白。这提示我们需要建立更精细化的数字记忆产权体系。

平台方并非无能为力。抖音近期测试的"情感关联词过滤系统",可识别并限制特定隐私话题的过度消费。某MCN机构更推出"道德流量指数",将社会责任纳入主播考核体系。这些尝试虽不完美,却为行业自律提供了新思路。

或许真正的解药在于观众觉醒。当楚玲直播间出现"请尊重他人过往"的刷屏时,某个瞬间的观看人数骤降40%。这种用脚投票的力量,正在重塑流量经济的价值取向。正如网友"时光守护者"在超话中写道:"我们消费的每个点击,都在为想要的世界投票。"

结语:在流量漩涡中打捞人性站在直播间璀璨的环形灯下,楚玲们或许还未意识到,那些被拆解贩卖的记忆碎片,终将在时光长河中重组为时代的镜鉴。当杨钰莹在某个清晨按下直播间举报键,这个动作本身就成为数字文明的刻度——测量着我们与人性底线的距离。

下一次,当"回忆杀"的诱惑再次袭来,不妨暂停发送弹幕的手指。问问自己:我们是真的在怀念美好,还是在参与一场精心设计的记忆收割?答案,或许就藏在每个点击背后的温度里。毕竟,守护他人的记忆,就是在守护我们共同的人性尊严。