早餐时分,在街角的包子铺里,人们一边品尝着刚出笼的热腾腾包子,一边热烈讨论着口味的优劣。

有位老食客坚定地宣称:“天下包子,唯东北酸菜肉最好!

而他的对面,南方来的游客正在为手里的蟹黄汤包赞不绝口。

尽管各地口味有别,这种热议却每天都在各地的包子铺里上演。

包子的历史:从曼头到现代包子的历史可以追溯到魏晋时期,那时它还被称为“曼头”。

据说,那个时候的包子只是简单的面团,没有任何馅料。

随着时间的推移,小麦的种植在北方逐渐普及,人们开始在面团中加上各种馅料,包子的香味也随着发酵技术的改进变得愈发诱人。

宋代的街巷中已经出现了专门售卖包子的酒店,成为人们社交的重要场所。

到了清代,南北方对包子的称呼开始出现区别:北方有馅的叫包子,南方则叫馒头,而有馅的南方则戏称为“大包子”。

就这样,包子和馒头开始走上各自的美食之路。

各地包子的独特风味包子作为一种传统美食,因地域差异而呈现出多样的风味。

你如果去新疆,那里的烤包子一定让你眼前一亮。

一口下去,满是羊肉的香浓。

而到了江苏,则是另一番景象,蟹黄汤包的薄皮里是货真价实的蟹肉和浓汤。

一位江苏朋友曾说,一年中最盼望的就是秋天,因为只有这时候的蟹黄汤包最为鲜美。

若你走进江苏靖江的小巷,蟹黄汤包的香味会不由自主地牵引着你。

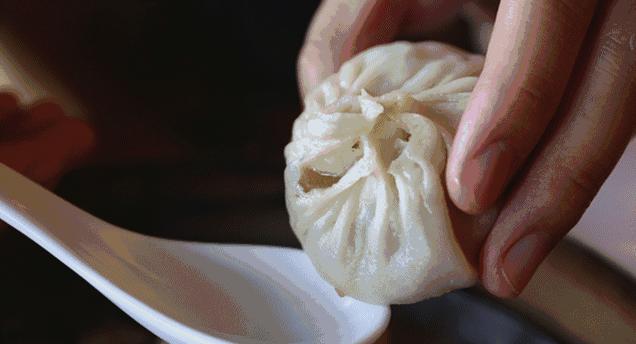

看老板娴熟地擀出透亮的面皮,拌好鲜美的蟹肉馅,再小心捏出精细的褶子,把这艺术品似的汤包送入蒸笼。

蒸好的汤包饱满得似乎要在碗里跳起舞来,每一口都是对味蕾的诱惑,无需吸管,只需轻咬一口,让鲜汤流淌在口中,宁静的巷子顿时弥漫着幸福的味道。

用小笼包的细致勾勒大味道说到北方,人们对包子的记忆或许多是发面大包。

开封小笼灌汤包则以其小巧、精致破除了这一固有印象。

这种包子从选料到制作都极为讲究,猪肉经过剁碎、调味,再裹进一层层薄如蝉翼的面皮。

当包子被提起,褶子间隐约露出的汤汁让人垂涎欲滴。

每一个灌汤包由外至内都散发出一种家的味道,让人不禁慨叹北方饮食文化的细腻与丰富。

结尾:在中国,无论是炎热的南方,还是寒冷的北方,包子总能以各种方式诉说着这片土地的故事。

它有时是一种生计,有时也是一份温情。

包子里包容的不仅仅是丰富的食材,还有对生活的热爱和对家乡味道的不懈追求。

每一个品尝过包子的人,内心深处都有一个共同的认知,那就是,在包子这个小小的容器里,装的不仅是馅料,更是一种无声的情感传递。

当你再次走进包子铺,咬下一口充满故事的包子时,也许会对它的丰富与多样有更深的理解与珍惜。