太遗憾!80岁李谷一传来消息,无法参加蛇年春晚,身体成最大阻碍

春晚符号的嬗变与时代印记

当北京冬奥会开幕式上童声版《雪花》响起时,很多观众突然意识到:那些曾经构成春节记忆的重要符号,正在经历着前所未有的蜕变。

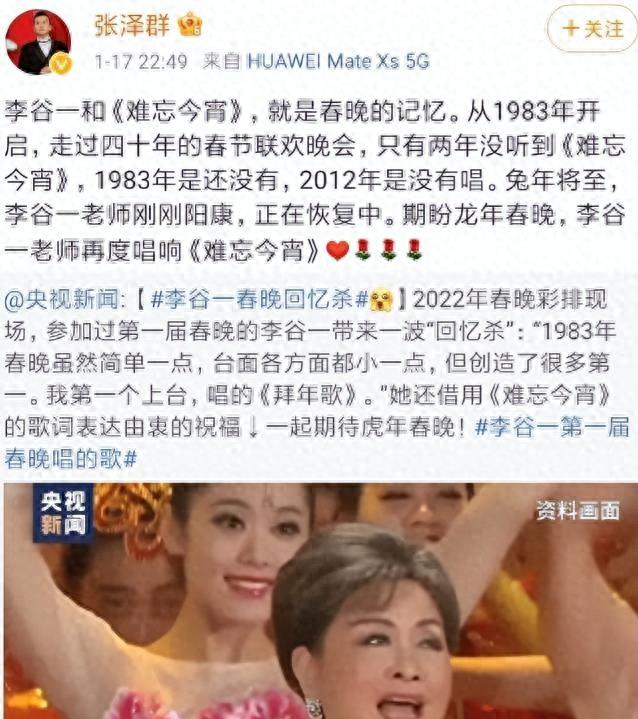

2025年蛇年春晚筹备期间,一则关于李谷一缺席的消息,恰似投入平静湖面的石子,激起了人们对春晚文化符号变迁的集体思考。

据中国演出行业协会最新数据显示,2024年春晚全媒体端触达人次达163亿,其中15-24岁年轻观众占比首次突破35%。

这组数据背后,折射出的是新时代文化消费的深层变革。

这种时空折叠的呈现方式,恰如其分地诠释了春晚作为国民记忆载体的特殊属性——它既是时代发展的见证者,也是文化基因的传承者。

代际审美鸿沟下的集体记忆重构

当我们回望1983年首届春晚时,很难想象那个仅靠五部热线电话支撑互动的舞台,会演变成如今集5G+8K、XR扩展现实技术于一身的超级视听盛宴。

李谷一当年连唱九首的壮举,在今天的流量逻辑下,可能不及一位新生代偶像三分钟的舞台更能引发社交媒体狂欢。

这种代际审美差异在2024年春晚筹备期已初现端倪。

数据显示,参与互动的用户中,90后占比高达72%,而55岁以上观众仅占3%。

又获得了什么?

技术革新中的仪式感重塑

这种技术革新带来的不仅是视觉体验的升级,更是对传统舞台艺术表达方式的根本性颠覆。

清华大学新媒体传播研究中心的最新研究显示,短视频平台上的春晚精华版点播量,已连续三年超过直播收视率。

这种看似违和的组合,在B站却获得了超百万的播放量。

艺术家缺席引发的文化反思

李谷一的缺席,恰逢中国演出市场迎来历史性转折点。

中国文联2024年度报告指出,传统舞台表演艺术家平均年龄已达58岁,而新生代艺人中具有系统声乐训练背景的不足30%。

这种断层现象在春晚舞台体现得尤为明显——当流量明星占据节目单半壁江山时,我们是否正在失去某种珍贵的艺术纯粹性?

北京师范大学文化创新与传播研究院的田野调查显示,在河北某县城,仍有83%的中老年观众保持着除夕夜完整观看春晚的习惯。

对他们而言,李谷一的歌声不仅是艺术享受,更是维系家庭情感的重要纽带。

这种情感投射,在快节奏的都市生活中显得愈发珍贵。

当AR特效淹没真情实感,当算法推荐取代集体记忆,我们是否需要重新思考晚会的本质价值?

结语

站在2025蛇年春晚的门槛前回望,李谷一的缺席或许正是时代递嬗的注脚。

当我们为技术喝彩时,不应忘记那些用生命温暖过岁月的身影;当我们追逐潮流时,更需要守护住文化传承的精神内核。

此刻,不妨打开手机里的音乐软件,让《难忘今宵》的旋律再次流淌。

在数字化的时空中,老艺术家的歌声依然能穿越代际鸿沟,连接起不同年龄段的春节记忆。

这或许就是文化传承最动人的模样——既要有破茧成蝶的勇气,也要有不忘初心的坚守。

您手机里保存的春晚经典片段,又是哪一刻呢?