思维方式的差异是文化差异的一个重要表现,它不仅体现在言语、风俗和行为上,更深刻地影响了人们的思维模式、价值观念以及决策方式。特别是中西方文化的碰撞和交融,使得我们在思考某些问题时,不同的思维逻辑常常导致不同的解决方案和不同的行动路径。因此,深入探讨中西方思维在逻辑层面上的本质差异,既有助于我们理解不同文化背景下的行为逻辑,也能够帮助我们在全球化日益加深的今天,理解彼此之间的误解与冲突,进而增进跨文化沟通与合作。

一、逻辑思维的基础:知识体系的构建

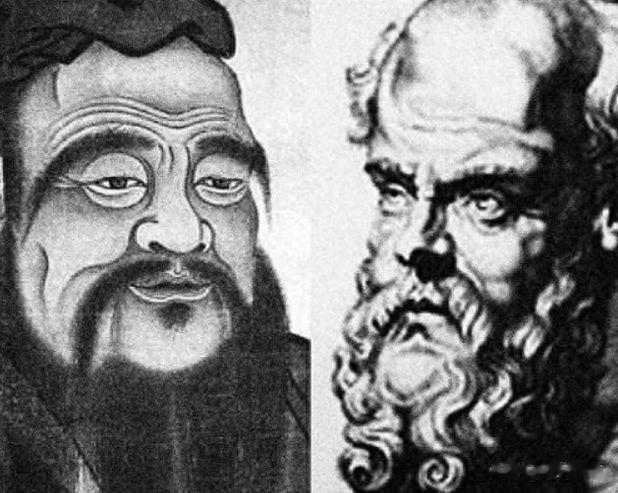

一、逻辑思维的基础:知识体系的构建西方的逻辑思维,特别是在古希腊哲学的影响下,形成了较为严密的形式逻辑体系。亚里士多德的三段论是西方逻辑思维的基础,它强调了推理过程中的一致性、明确性和系统性。在西方哲学的演进过程中,逻辑成为了思考和认识世界的重要工具,推动了科学、数学等学科的发展。

与此不同,中国古代的思维方式更多地依赖于整体性与关系性,注重天人合一、因果联系的理念。中国传统文化中,儒家、道家、佛家的思想虽然各具特色,但它们共同强调“和谐”与“平衡”,主张事物之间的相互联系和对立统一。这种思维模式倾向于追求动态的、复杂的解释,而非追求一种简洁明了的逻辑结构。

因此,西方思维方式中的“归纳法”和“演绎法”更为突出。归纳法通过个别事实的总结得到一般结论,而演绎法则通过已知的普遍规则推导出具体结论。这种方法让西方人更注重抽象的规则和普遍性,而对于个体经验的关注则相对较少。而中国思维方式则更为注重“具体”的经验和“特殊”背景的分析,更多地依赖“类比”和“推测”的方式进行思维和决策。

二、推理模式的差异:直线与螺旋西方逻辑思维的推理模式常常呈现出直线性的特点。西方思维强调线性推理和因果关系的清晰界定,认为一件事物的发生是由前因后果所决定的,推理的过程通常是单一而明确的。例如,在解决问题时,西方思维往往会首先定义问题,接着按照一定的步骤,经过逻辑推导,得出结论。这种思维方式讲求清晰、简洁、直接,推理过程中的每一步都必须是可证实的、可检验的。

相比之下,中国的逻辑思维则呈现出更多的螺旋性和多维性。在中国的传统思维中,问题的解决往往并非一蹴而就,而是经历一个反复推敲、不断修正的过程。这与中国文化中注重“循序渐进”和“柔韧应变”的特质相吻合。在推理的过程中,中国人更倾向于从不同角度、多层次地看待问题,寻找各种可能性,而非拘泥于一种明确的路径。换句话说,中国的思维方式更多强调“循环性”和“相对性”,在看似不直接的思维路径上,也能够逐步接近问题的核心。

例如,在中医理论中,治疗一个疾病的过程常常会根据病人的不同体质、不同环境因素以及不同时间的变化进行调整,强调整体的调和而非单一的症状治疗。这种思维方式从根本上体现了中国思维中对“流动性”和“变化”的高度重视。

三、价值取向的差异:个体与群体的平衡

三、价值取向的差异:个体与群体的平衡西方思维中,个体主义占据着核心地位。西方文化中,个人的自由、权利和独立性是至高无上的价值,推崇“自我”的独立和实现。因此,西方的逻辑思维往往在推理过程中突出个体的角色,强调个人的选择和判断。无论是法律体系中的个人责任,还是商业领域中的市场竞争,个体的自主性始终处于主导地位。西方人思维中的“自我”和“独立”形成了他们对世界的认知框架,也塑造了他们在处理问题时的推理方式,常常会偏重于如何确保个体的利益最大化,如何让个人在群体中发挥出最大的价值。

而在中国传统文化中,集体主义和社会和谐往往被放在更加重要的位置。中国古代强调“仁爱”的理念,推崇群体的和谐与整体的稳定。在逻辑思维的推演过程中,中国人往往会考虑到各种利益之间的平衡,重视团队合作和社会的整体福祉。因此,决策的过程往往不仅仅关注个体的利益,还要顾及群体、家庭、社会甚至国家的整体利益。

这种价值取向的差异,使得在处理冲突、合作和竞争时,中西方的思维方式有着不同的侧重点。西方更加注重通过激烈的竞争和个体表现来达成结果,而中国则更加注重在平衡和谐中寻求最优解,避免极端的对立与冲突。

四、文化符号与语言的影响

四、文化符号与语言的影响语言不仅是交流的工具,它本身也包含了特定文化的思维方式。西方语言,尤其是印欧语系的语言,具有较强的逻辑性和结构性。例如,英语的语法结构通常要求主谓宾的清晰分明,这种结构化的语言特点促使说话者在表达时更加注重逻辑和顺序。西方文化中的思维方式也在这种语言结构中得到了体现,强调清晰的论点和明确的逻辑推理。

相比之下,中文作为一种表意文字,具有很大的灵活性和抽象性。汉字本身充满了象征意义,许多词汇的含义依赖于语境和使用者的理解,缺乏固定的语法结构,这使得中文在表达上更多地依赖于上下文和语境。中文的表达方式常常更为隐晦和含蓄,追求语言上的圆融与谐和。这种语言特征,也使得中国人在思维过程中往往更关注整体的感知与感受,而非精确的逻辑框架。

例如,在中文中,“有”与“无”并不是绝对对立的,而往往是相互依存的、相对的。而在西方的哲学和逻辑体系中,“有”和“无”常常被看作是对立的两极。这种语言的差异,也反映了两种文化在思维上的根本不同。

总结中西方思维方式的差异,不仅仅是文化的差异,更是历史、哲学和社会结构等多重因素共同作用的结果。西方强调逻辑的清晰性、理性推理和个体的自主性,推崇科学与技术的发展;而中国则更注重事物的整体性与动态平衡,强调人与自然、人与社会之间的和谐共处。

这种差异并非优劣之分,而是各自文化在不同历史背景下的独特发展。理解这些差异,有助于我们更好地进行跨文化交流与合作,减少误解与冲突。在全球化日益加深的今天,能够从逻辑思维的角度理解和尊重彼此的差异,将成为人类共同发展的重要力量。

王大勇

发光源在移动的时候,在运动前进方向上光的频率是会发生紫外频移的,在运动前进反方向上光的频率是会发生红外频移的,可以测速,即多普勒效应。现实中光速不是绝对的,请注意太阳系是运动的,银河系是运动的,在光速频移上就没体现出来,集体潜意识影响是巨大的。科研需要冲破集体潜意识。