在香港Para Site艺术空间中,策展人向在荣与策展团队举办的群展《快乐的方式不止一种》(下略为《快乐》)用数个有关空间的意象,和观众与作品玩耍一般的互动方式,邀请观众对跨越时间与地理的文化认同与连结,以及常常作为这些连结的载体的各种日常物件进行思考。

展览将持续到2025年3月26日。

Para Site位于香港鲗鱼涌一栋工业大厦顶楼的展览空间本次囊括了来自全球各地的作品,既有如程展纬,陈福善等主要在香港本地创作的艺术家与租借自“刺点”等本地画廊的作品,也有如亚伯拉罕·克鲁兹维列加斯(Abraham Cruzvillegas)和保林·科尼尔·嘉尔登(Pauline Curnier Jardin)等聚焦于欧美的艺术家参展。不过对于更多的参展艺术家来说,其自身的所处地域和文化认同并没有这样明晰的识别方式。

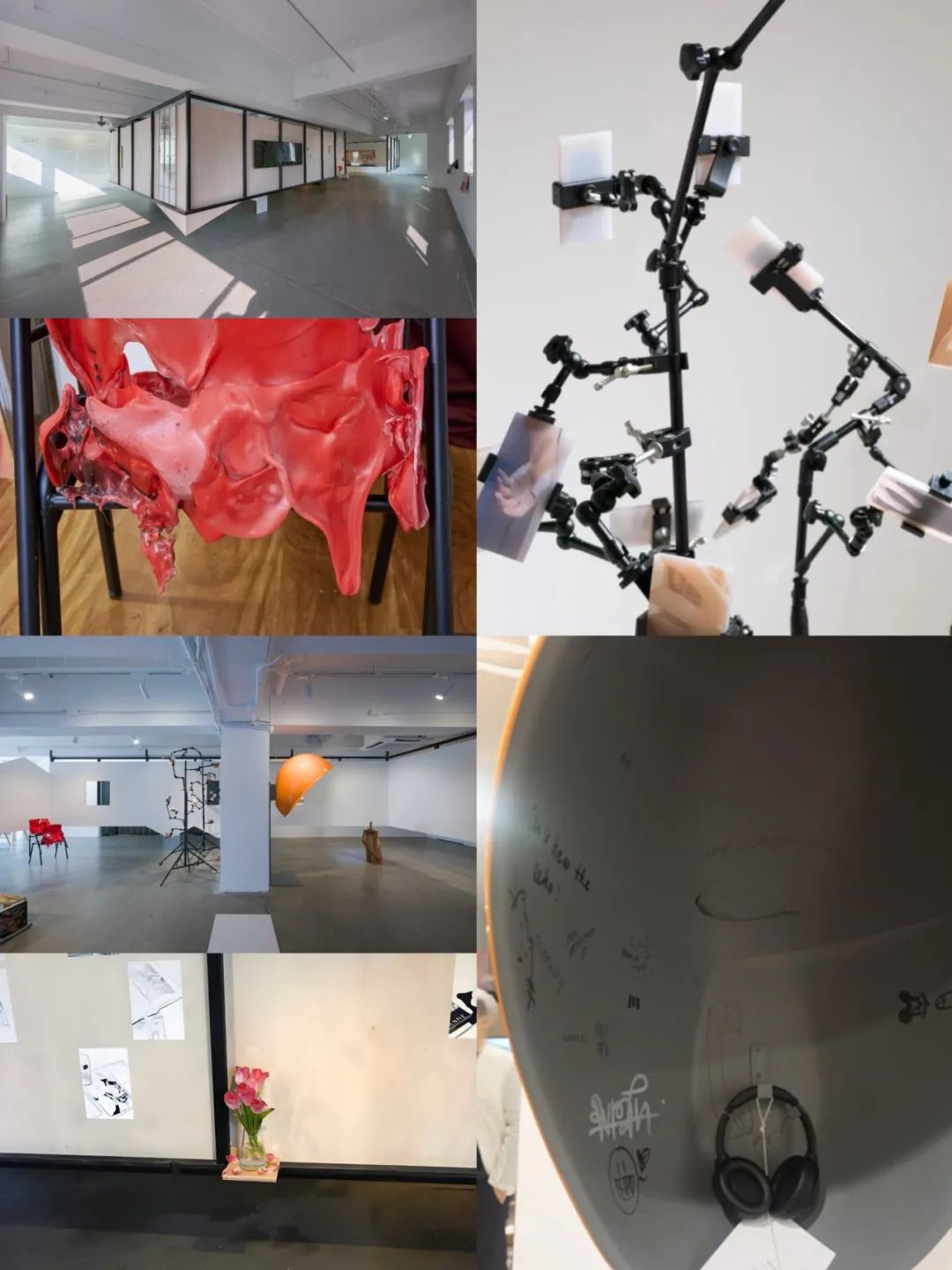

《快乐的方式不止一种》展览现场Para Site图片提供:黄思聪,Para Site

整个展览场地通过几面悬浮的夹板木墙分隔成了围绕空间的外部走廊和一个内部空间,不过,无论是悬浮墙下的空档,还是在木墙上时而出现的方形窗口,都不断向观众展示着“内部”和“外部”的相通,以及展览空间的一体性。

《快乐的方式不止一种》展览现场Para Site图片由本文作者提供

展出作品也并不总是被好端端地安置在墙上,而是会以颇具生命力的形式出现在展览空间的各个角落。不难看出,《快乐》所采用的展览布局与“白盒子”式展览空间所秉持的,不让展览空间本身过多参与到观众对作品的解读过程的理念背道而驰。

《快乐的方式不止一种》展览现场Para Site图片由本文作者提供

而让作品与作品,作品与展览空间本身产生有机互动的这种策展方法在香港并不少见。在这座寸土寸金的城市,从马凌,PHD Group等本地画廊到亚洲艺术文献库等非盈利艺术机构,不少展览场地并没有足够的空间让每一件展出作品都有不受干扰的环境。也正因此涌现了不少愿意与艺术家进行深度合作的展览团队,和由此而生的各种颇具创造力的陈列作品的方式。

周霄鹏《花是如何坠落》(2021-2023)(局部)。图片由本文作者提供

回到本次展览上来说,向在荣与策展团队在展览空间本身加入了数个与展览主题相切的意象,大刀阔斧改变了观众与展出作品交互的过程。其中最为突出的,是关于“房间”的意向。

前文提到用于分隔的悬浮木墙被有意制作成倒转的房屋状轮廓,一部分是呼应位于香港地球彼端的,启发了本次展览主题的《春光乍泄》(英语:Happy Together)的取景地布宜诺斯艾利斯;另一部分则是通过在展览空间中搭起一个房屋的框架,使这个公共空间中又重叠了一个私密空间。这一私密空间参与着观众与作品的解读过程中。

《快乐的方式不止一种》展览现场Para Site图片由本文作者提供

旅居柏林的华裔艺术家周霄鹏的《花是如何坠落》(2021-2023)记录了艺术家在柏林作为护工照顾患有认知障碍症的老妇人时与后者完成的一系列静物写生与一瓶玫瑰——随着时间流逝,玫瑰渐渐凋谢,花瓣落在地上。这些对老人居住环境内各种物件的写生像装饰画一般被装饰在悬浮墙上,与花瓶一并构成了展览空间内这所房屋的一角,让观众仿佛得以看见老人所生活的房间与她的精神世界。

在空间的另一角,由嘉尔登和跨性别性工作者组成的团体Feel Good Collective所合作的录像作品《萤火虫》(意大利语:Lucciolo)(2021) 被放置于一面玻璃后的暗房内。在展览空间的自然光影响下,观众需要将脸贴在玻璃上,待眼睛逐渐适应黑暗后,玻璃另一端暗房内的录像中表演者的面容才徐徐显现。

Pauline Curnier Jardin与Feel Good Cooperative,《萤火虫》,2021,16毫米胶卷高清录像。由艺术家与Feel Good Cooperative提供,获Jacqui Davies/PRIIMITIVE film支持,并与柏林世界文化宫与CRAC Occitanie联合制作。图片来源:Para Site

当然,在展览场地搭起的私密空间无法彻底取代展览本身公共空间的性质。向在荣希望在展览中呈现的,也并非对房间或家庭这样一个具体的私密空间进行还原或模仿。 “悬浮的结构将展墙构造拆解重组[...]揭示展墙与艺术世界背后的支撑系统。辩证的‘内,外’两层空间呈现介于熟悉与古怪之间的空间感与物质性,赋予展览‘非此即彼,亦相互生成’的跨二元论艺术表达可能。” 《快乐》中的作品被呈现在私密和公共的重叠空间中,实则是对两种空间对于个人和群体的意义发出的疑问——在由家庭和隐私所构建的私密空间之外,是否还有其它构建亲密连结的方式?在展览这样一个公共空间中,可以如何容纳私人化的艺术表达?“快乐的方式有多少种?”在这个提问的过程中,展览空间本身也蜕变成了连结场地内所有作品的一件集大成之作。

梁御东《双喜》,2020,两张烧熔胶椅。由艺术家提供。摄影:何兆南。

作为探讨“快乐”的可能性的一部分,本次展览也鼓励着观众以一种近似玩耍的方式与作品互动。艺术家廖家明的作品内容常常聚焦于数字时代下个人身份的构建,而本次展览中的《触不可及》(2021)也不例外。在这件装置作品中,若干自拍杆像树枝一样被“嫁接”在支架上,末端举起的不仅是手机,还有一只只正在寻找最佳自拍角度的握着手机的手。在展现充斥社交网络的欲望与疏离之余,这个等人高的树型装置也用若干正对着观众的手机前置摄像头以一种精灵古怪的方式挑动着后者的视觉体验,为作品本身注入了活力。

廖家明《触不可及》,2021,混合媒介装置。图片由艺术家提供

廖家明《触不可及》展览现场Para Site图片由本文作者提供

台湾艺术家王虹凯在约旦河一带的田野调查中记录了巴勒斯坦和约旦地区女性的哀悼口述传统“Nuwah”。由这些记录凝练而成的《Hazzeh》(阿拉伯语:震颤)(2019-2022)以一部无线耳机和一本译制的小册子的形式出现在展览空间的九个角落。在窗台边,观众可以拿起耳机,一边眺望窗外英皇道上的车水马龙,一边倾听来自亚洲大陆彼端却又近在咫尺的,不被允许在公共场合吟唱的悼词。哀悼本身肃穆的氛围在吟唱间歇轻快的交谈声和其跨越物理距离所创造的共鸣中也变得生动起来。

朱明“大耳朵”电话亭(1971,复制于2024)图片提供:黄思聪,Para Site

这种“玩耍“式呈现作品的方式也为作品本身赋予了新的解读空间。展览场地靠近中心的立柱上陈列了一件特别的作品—— 一部用橘黄色蛋形外壳作为隔挡板的电话亭。这部如今足迹踏遍拉丁美洲,非洲及中国的“大耳朵”(葡萄牙语:Orelhão)(1971,复制于2024)电话亭最初由华裔巴西建筑及设计师朱明(Chu Ming Silveira)所设计,最初作为一种兼顾环境影响,占地面积,成本以及美观的方案于上世纪70年代被巴西市政用于本地的公共电话亭。诚然,将一件日常物品搬进展览空间的行为本身便赋予了电话亭一层新的含义。在这里,向在荣通过这种方式向观者介绍这部颇负盛名的电话亭的创作者朱明,并向其致敬。“[朱明]的名字常常被遗忘,但她设计的‘大耳朵’ 电话亭至今仍以原装或仿冒品的形式出现在世界各地。‘大耳朵’的制造几乎遵循了一种道家的矛盾:既轻巧又坚固,既隐蔽又开放,既公共又私密。重建的‘大耳朵’是对华人群体的赞颂——其中有很多人是从香港出发。”

朱明,“大耳朵”电话亭(1971,复制于2024)(局部)(图片由本文作者提供)

不过,因为展览空间的物理限制以及当代通讯手段的变化,这部电话亭无法真正用于电话通讯,也无法完成其重要的职责——作为空间与时间上距离遥远的个体与群体之间连结的载体。策展团队并没有在内部安装电话,而用另外两件物品取而代之——一件是上文提到的王虹凯的作品,而另一件则是一支黑色马克笔,用以邀请观者用马克笔在电话亭内部进行涂鸦。

“大耳朵”不算宽敞的内壁,渐渐填下了互不相识的观者为彼此留下的感想,祈愿和千奇百怪的图像。即使在日常场景中,电话亭这件物品所承载的连结也不止于电话通讯——亭子的挡板上会贴满各式各样的广告,亭子内也时常留下使用者在电话期间随性画下的各种只言片语和记号。在观众留下的各种记号逐渐填满“大耳朵”的内部的同时,“大耳朵”也在邀请大家重新认识人们通过电话亭这一载体产生连结的方式。

《快乐》让作品的艺术表达蔓延至展览空间本身的设计,贯彻了Para Site这一由一群本地艺术家自1997年创立以来的展览方针。 这样的展览方式也许没有空间来体现雷切尔·怀特里德或是理查德·塞拉的雕塑超然的尺寸,也并不擅长从一个俯视的视角向时代、群体和未来抛出观点。但在另一方面,《快乐》与其展出的艺术家们又每每聚焦于被置于个体与群体的欲望,担忧与想象之外的日常事物,在创作与展览过程中于这些事物,也于观众身上投射出不尽相同又富有生机的想象与连结,在脱离——而非超越定义事物的二元框架中,发掘不同的汲取快乐的方式。