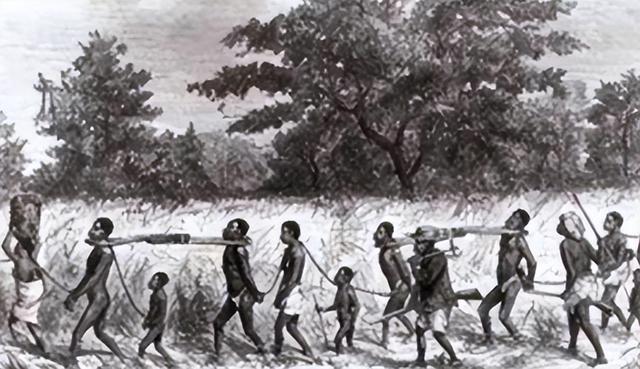

从15世纪末到19世纪初,数百万非洲人被强行带到美洲,沦为奴隶。在这个过程中,白人将黑奴的衣服剥得一干二净,这背后有着什么不为人知的理由呢?

奴隶贸易的历史背景

奴隶贸易的历史背景要理解白人为何将黑奴的衣服扒光,首先得弄清楚奴隶贸易是怎么回事。跨大西洋奴隶贸易始于15世纪末,葡萄牙人最先在非洲西海岸搞起了人口买卖。当时欧洲正忙着开拓新大陆,美洲的殖民地急需劳动力,而非洲的地理位置和部落冲突正好提供了“货源”。到了16世纪,这场交易彻底变成了大生意,英国、法国、西班牙、荷兰等国纷纷加入,奴隶船从西非港口出发,穿过大西洋,直奔美洲的种植园和矿场。

历史数据触目惊心。据统计,从1501年到1866年,大约有1200万到1500万非洲人被运往美洲,其中至少200万人死在路上。这些人被装进船舱,条件恶劣到难以想象。船上空间狭窄,空气污浊,疾病横行,死亡率高得吓人。比如“中间航程”(从非洲到美洲的运输阶段),平均每艘船有10%到20%的奴隶活不下来,有的船甚至损失一半以上。这还不算那些在捕猎过程中被杀或自杀的人。

奴隶贸易的核心是利益。欧洲殖民者需要廉价劳动力来种甘蔗、棉花、烟草,开采金银矿,而非洲人被视为最“合适”的选择。他们被当成商品,从抓捕到贩卖,每一步都围绕着利润最大化。

扒光衣服的三大原因

扒光衣服的三大原因白人将黑奴的衣服剥得干干净净,不是心血来潮,而是有明确的目的。

奴隶贸易是个赤裸裸的生意,成本控制到极致。一艘奴隶船装几百人,航程动辄两三个月,食物、水、船员工资都是大开销。如果再给每个奴隶发衣服,哪怕是最破的布片,累积起来也是一笔不小的钱。当时一匹粗布在欧洲可能值几先令,乘以几百人,再加上运输和维护的成本,奴隶贩子根本不愿意花这个冤枉钱。

更何况,奴隶在他们眼里不是人,是货物。给牛羊穿衣服吗?显然不会。对奴隶贩子来说,黑奴只要活着到岸,能卖出去就行,衣服完全是多余的负担。历史记录显示,很多奴隶上船时仅有的破布都被扯掉,直接扔进海里,连洗都不洗。到了美洲,买家如果想要奴隶穿点什么,那是买家的事,贩子才不管。

这种抠门到骨子里的做法,直接反映了奴隶贸易的本质——一切为了利润。少花一分钱,就能多赚一分钱,扒光衣服不过是他们精打细算的一部分。

除了省钱,扒光衣服还有个更现实的目的——方便管理。奴隶船上人多,空间小,奴隶贩子最怕的就是反抗或逃跑。铁链能锁住手脚,但锁不住求生的念头。如果奴隶穿着衣服,哪怕是破烂的布条,也可能藏点小东西,比如偷来的工具,或者在靠岸时裹住身体混进人群逃走。可一旦赤身裸体,这些可能性就被掐断了。

试想一下,一个光着身子的人,在茫茫大海或陌生港口能跑多远?在船上,奴隶挤在甲板下,连翻身都难,裸露的身体无处藏身,任何动作都被看得一清二楚。到了码头,赤裸的人想跑也跑不远,周围全是白人守卫,一眼就能抓回来。这种极端的控制手段,让奴隶连挣扎的机会都没有。

历史资料里提到过,奴隶上船后常被“清洗”,水手用冷水泼一遍,刷掉污垢,再抹点油脂。这种处理不是为了卫生,而是为了检查身体状况,确保“货物”卖相好,同时也彻底断了他们藏东西的念想。扒光衣服,就是把人变成完全无助的状态,管理起来自然省心。

比经济和管理更狠的,是心理上的打击。衣服不只是遮体用的,在几乎所有文化里,它都代表身份和尊严。把衣服剥光,就是把人的人性剥光,让奴隶觉得自己连牲口都不如。这种羞辱是奴隶贸易中最阴毒的一招。

从被抓的那一刻起,黑奴就得面对赤裸的现实。上了船,挤在臭烘烘的船舱里,男女老少混在一起,连基本的隐私都没有。到了美洲,拍卖台上更是羞辱的高潮。奴隶被赶上去,赤裸的身体暴露在买家面前,皮肤上的伤疤、肌肉的强弱,全被拿来评头论足。买家挑挑拣拣,像买牲口一样,完全不把他们当人看。

这种羞辱的效果是毁灭性的。失去了衣服,奴隶的尊严被一点点磨掉,心理防线也随之崩溃。时间长了,他们开始接受自己是“货物”的命运,反抗的念头越来越少。奴隶贩子和奴隶主正是利用这一点,通过扒光衣服,把人变成听话的工具。

对奴隶的影响

对奴隶的影响没了衣服,黑奴直接暴露在恶劣的环境中。奴隶船上,甲板下又热又闷,汗水混着海水,皮肤容易溃烂。海上风浪大,温度变化剧烈,晚上冷得发抖,白天热得喘不过气。没有衣物保护,感冒、皮肤病、冻伤成了家常便饭。历史记录里提到,有些奴隶因为长期裸露,身上长满脓疮,到岸时已经奄奄一息。

到了种植园,情况也好不到哪去。美洲的气候多变,热带地区蚊虫肆虐,寒冷地区冬天下雪,赤裸或仅穿破布的奴隶根本扛不住。干活时,太阳晒得皮肤开裂,鞭子抽下去更是血肉模糊,连包扎的东西都没有。这种身体上的摧残,直接缩短了奴隶的寿命。

比身体更惨的,是心理上的伤害。赤裸状态让人无处藏身,隐私荡然无存,尊严被踩在脚下。尤其是女性奴隶,面对白人水手或奴隶主的目光,还要忍受额外的羞辱和侵犯。长期下来,很多奴隶变得麻木,眼神空洞,连愤怒都提不起来。

这种心理创伤不只影响个人,还传给了后代。奴隶的孩子生下来就看着父母被羞辱,自己也被迫赤裸干活,代代相传的屈辱感深入骨髓。这也是为什么奴隶制废除后,黑人群体花了很长时间才重建自信,因为那种被剥光的记忆,早已刻进了集体意识。

扒光衣服是去人性化的起点。没了衣物,奴隶和牲畜的界限被彻底模糊,奴隶主更容易把他们当成工具而不是人。这种心态一旦形成,鞭打、虐待甚至杀戮就变得理所当然。历史学家指出,正是这种极端的羞辱手段,让奴隶制变得如此残忍,因为它从一开始就否定了奴隶的人性。

奴隶贸易的深远影响非洲是这场灾难的源头,也是最大的受害者。几百年来,人口大量流失,尤其是青壮年被抓走,留下的村庄破败不堪。部落之间的战争为了抓奴隶愈演愈烈,社会结构被撕裂。经济上,非洲失去了发展机会,成了欧洲的“原料库”,这种落后状态一直拖到今天。

美洲靠奴隶劳动建起了种植园经济,棉花、糖、烟草撑起了早期资本主义。欧洲则从贸易中赚得盆满钵满,英国的利物浦、法国的南特这些港口城市,都是靠奴隶贸易发家的。但这繁荣背后,是无数黑奴的血泪。

扒光衣服的羞辱,直接助长了种族主义。白人通过这种做法,把黑人定格成“低等”的形象,奴隶制废除后,这种偏见没消失,反而演变成了法律上的隔离和文化上的歧视。美国南部的种族隔离政策、20世纪的民权斗争,都能追溯到奴隶贸易留下的阴影。

不过,奴隶贸易也有意想不到的遗产。被贩到美洲的黑奴后代,创造了独特的文化,比如蓝调音乐、爵士乐,还有加勒比地区的舞蹈和宗教仪式。这些文化虽然诞生于苦难,却成了人类共同的财富。

结语

结语19世纪初,废奴运动兴起,奴隶贸易逐渐走向终结。1807年,英国禁止本国公民参与奴隶贸易;1865年,美国宪法废除奴隶制。但结束不等于抹平,奴隶贸易的伤疤还在。