1948年的华北战场上,聂荣臻手握四十万大军,却极少亲自指挥作战。这一反常现象引发了广泛猜测:这位开国元帅是否被“架空”?然而,表象之下潜藏着更为深刻的战略智慧。当杨得志兵团横扫新保安、徐向前兵团攻克太原时,聂荣臻正默默构建一张无形的“网”,这张网不仅改变了战场格局,更让平津战役的胜利提前了整整三个月。

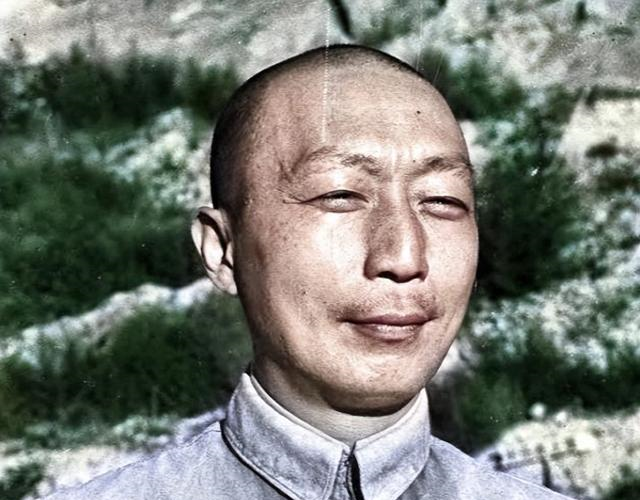

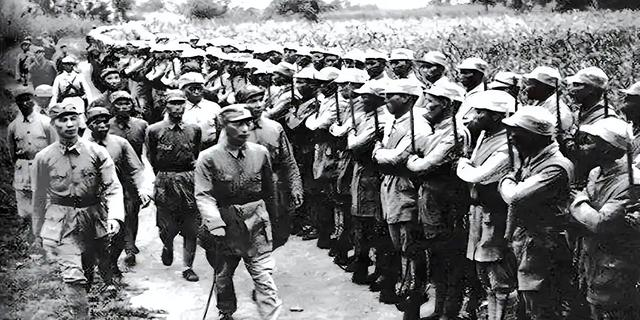

1947年的晋察冀军区曾因指挥体系混乱而屡遭挫折。大同集宁战役的失利促使聂荣臻做出了一个出人意料的决定:撤销野战军建制,将指挥权交给更擅长运动战的杨得志。这一举动看似是“放权”,实则是聂荣臻对战争规律的深刻洞察。他深知,与其事必躬亲,不如让专业的人做专业的事。这种“让位”在1948年达到顶峰。华北军区整编后,徐向前、杨得志、杨成武三大兵团直属中央军委指挥。聂荣臻的办公桌上不再堆满作战地图,取而代之的是粮食调拨表和新兵训练计划。正如他常对参谋们所说:“前线打仗是杨司令的事,我的任务是让他们吃饱穿暖、弹药管够。”

华北部队的独特之处,在于聂荣臻亲手打造的后勤体系。当其他战区仍在依赖“打土豪分田地”来筹措军粮时,聂荣臻已经建立起覆盖200个县城的兵站网络。仅1948年,华北军区就向前线输送了1.2亿斤粮食、30万套棉衣,甚至还首创了“战地银行”以保障货币流通。更令人惊叹的是他对军工生产的布局。在河北曲阳的山洞中,聂荣臻秘密筹建了多个兵工厂,月产手榴弹30万枚、子弹80万发。这些隐藏在太行山深处的“地下长城”,成为平津战役中解放军火力压制的关键。蒋介石曾派飞机轰炸数月,却始终未能找到这些“消失的兵工厂”。

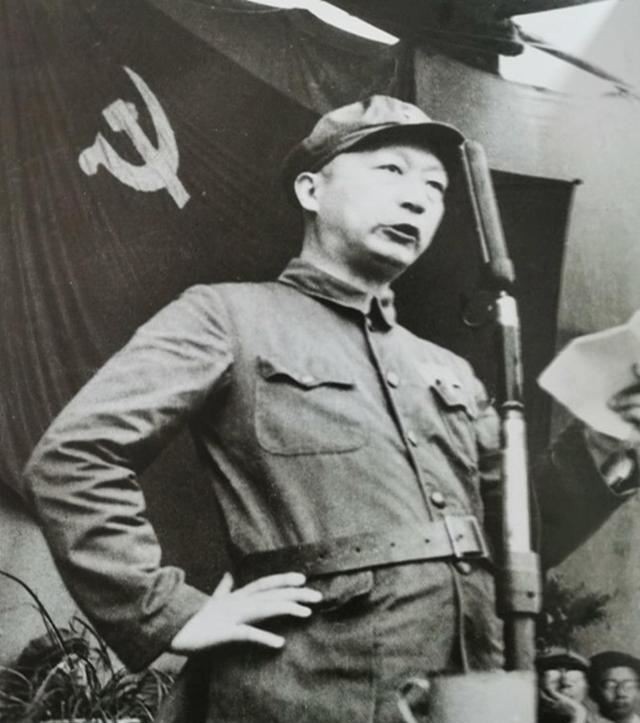

毛泽东曾评价聂荣臻是“厚道人”,这种“厚道”在权力分配上体现得尤为明显。1948年,当徐向前兵团归建华北时,聂荣臻主动保留了晋冀鲁豫的指挥体系。面对“两个后勤系统”的混乱,他选择了“求同存异”——作战归中央,建设归军区。这种胸怀让原本隔阂重重的两支部队迅速融合。在平津战役的关键时刻,聂荣臻更是展现了政治家的远见。当部队激战新保安时,他秘密约见傅作义的代表,一边配合军委的军事压迫,一边铺设和谈通道。这种“战与和”的双线操作,最终促成北平和平解放,保全了千年古都。林彪后来感慨:“聂老总下的是明棋,藏的却是暗局。”

不直接指挥部队的聂荣臻,反而成了华北战场最不可替代的角色。他首创的“随军学校”制度,三年培养了4.6万名基层干部;他推动的“军地协作”模式,让华北解放区80%的县长兼任兵团后勤主任。这些创新让华北部队的战斗力源源不断。更深远的影响在于精神层面。当杨得志兵团抱怨“打硬仗却没名分”时,聂荣臻用“皮之不存,毛将焉附”的比喻,让将士们理解全局战略;当徐向前为攻不下临汾焦虑时,他送去亲笔信:“向前同志,慢火炖肉,时候到了自然烂。”这种举重若轻的定力,成为华北将领的“精神锚点”。

聂荣臻的“隐身”绝非被“架空”,而是一种更高层次的战略布局。他用自己的方式诠释了何为真正的统帅智慧:不争一时之功,但求全局之胜。这种沉默的力量,最终让华北战场的历史篇章更加厚重而深远。