在赣东北,有一座千年古县铅(yan)山,铅山历史悠久,人文丰富,这里有千年古镇——河口,千年纸都——石塘,千峰之首——黄岗山,千载寺观——葛仙山,千首词圣——辛弃疾,千古名臣——费宏,千篇华章——蒋士铨,更有一场千古之辩流传至今,这就是被载入史册的“鹅湖之会”。

“山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵”,宋淳熙二年(1175年),“鹅湖之会”的交锋发生在铅山鹅湖寺,这是一次被载入中国哲学史的辩论,被认为“首开书院会讲之先河”。

故事要从宋淳熙二年(1175年)的初夏说起,浙东大儒吕祖谦与朱熹合著完理学著作《近思录》后,准备结束福建之行返回浙江,朱熹依依不舍,一路相送。五月底,两人抵达信州铅山的鹅湖寺,吕祖谦为了调和朱熹“理学”和陆九渊“心学”之间的理论分歧,使两人的哲学观点“会归于一”,于是出面邀请陆九龄、陆九渊兄弟前来与朱熹见面。六月三日,陆氏兄弟依约来到鹅湖寺。“鹅湖之会”的主角们于是悉数到场,辩论准备开始。

先来介绍一下“鹅湖之会”的四位主角吧,朱熹和吕祖谦都算是南宋学者胡宪的门生,算是同一个导师不同时期的学生,而公元1172年,34岁的陆九渊考中进士,主考官则正是吕祖谦。朱熹和陆九渊兄弟走的是两条截然相反的学术道路,理学和心学,在那个年代算是针锋相对的两个阵营。

“鹅湖之会”发起者吕祖谦,“东南三贤”之一,“婺学”(又称“金华学派”)创立者,时年39岁。

“鹅湖之会”主辩手朱熹,“东南三贤”之一,理学集大成者,闽学代表人物,被后世尊称为朱子,时年46岁。

“鹅湖之会”主辩手陆九龄、陆九渊兄弟,其学术思想,为王守仁所继承发展,成为陆王学派,时年陆九龄43岁、陆九渊37岁。

从辩论双方的学术地位来说,朱熹19岁便中了进士,被公认是天才,师承儒家大学者李侗,专门学习“二程”程颢、程颐之学,可以说一直走的就是儒学正统之路。而陆九渊34岁才中进士,既没有显要的官位,也学无师承,凭着自己的悟性开创了儒学的分支“心学”。所以,陆九渊兄弟相对于当时的学术权威朱熹来说,更像是一个挑战者。

双方辩手已经就位,地点就定在了铅山鹅湖寺,也就是吕祖谦和朱熹住宿的地方,朱熹算是占有了一点主场优势吧。

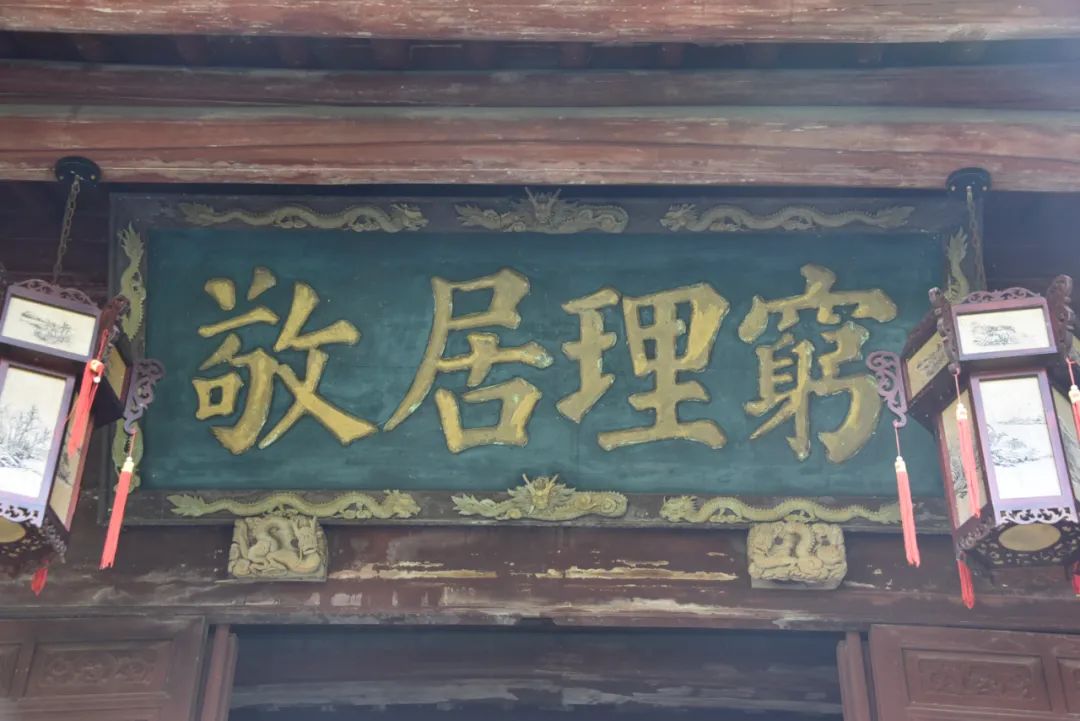

辩论的场地当时还是一座寺院,后来由于这场辩论的影响太大,宋淳祐十年(1250年),改名为“文宗书院”,后来为了纪念“鹅湖之会”,明景泰年间(1450—1456年),正式定名“鹅湖书院”。

那辩论双方到底辩了点什么呢?简单来说就是“为学之道,教人之法”。先来了解一下双方的学术思想吧,其实朱熹和陆九渊都是唯心主义思想,但朱熹认为“理”是在一切事物之先就客观存在的,这种说法在哲学上被叫做客观唯心主义;陆九渊认为“理”存在于人们的心里,人的主观意志能体现“理”,这种说法在哲学上被叫做主观唯心主义。

除了“为学之道”上的分歧,双方作为当时的大儒,全国知名学者,在“教人之法”上也存在分歧,朱熹主张“泛观博览而后归之约”,即先多读书,多观察、研究、总结事事物物,只有这样,才能在博的基础上归结到精深的道理上来。;陆九渊主张“先发明人之本心而后使之博览”,反对先在外界的事事物物上做穷理之工夫(包括博览群书),强调要先体认本心,去此心之蔽,先学做人,然后由人及事,再扩散到事事物物中去。

对于这些哲学理论和学术思想搞不明白不要紧,总之一句话,就是朱熹和陆九渊兄弟学术道路截然相反,而作为双方的朋友吕祖谦,搞这么一场辩论的目的是想要居中调停一下,以期双方互相认可。

按理来说,当时双方都是引领学术界的大师级人物了,吕祖谦的本意是让大家坐下来喝喝茶、聊聊学术,求同存异。但没想到,知识分子比较执拗,脾气也不小,双方一坐下来,连客套话都没说,上场便直接开干,互相争论不休,针锋相对。

辩论会开了三天,反正就是谁也说服不了谁,特别是第二个关于“教人之法”的辩点,朱熹认为要先博览群书,根据先贤的经验,再分析归纳,提高自己的认知,这就是所谓的“格物致知”。

而陆氏兄弟联合反驳,他们抛出了一个“发明本心”的主张,认为没必要多读书外求,重要的是认识自己的本心,先立志,然后“六经皆我注脚”。

朱熹听到这个观点,认为太过幼稚可笑,直接抨击他们“自信太过,规模窄狭”,他们的学问将会流于非主流,还不自知。谁知这时善辩的陆九渊举了一个先贤的例子来反问朱熹,他说“尧、舜之前可曾读过什么书么?”他们不也照样能成为后世称颂的先贤。

极端愤懑的朱熹一时也想不起更有力的辩词,于是愤然离席,拂袖而去。鹅湖之会也就不欢而散。这场辩论会对于朱熹的打击不小,当时他不仅年龄大,学术地位也更高,被两个后生说得无语反驳,当然会耿耿于怀。所以后来他在给吕祖谦的书信中说道,鹅湖之会让他痛苦地需要“深山静坐数月”,才能消解心中的怒气。

有人认为,“鹅湖之会”没有达到预期的目的,吕祖谦没有调解成功,是一次失败的学术聚会。果真如此吗?其实思想和学术就需要争辩,而不是统一,尽管朱熹和陆九渊兄弟谁也没有说服谁,但对于中国的哲学史来说,这场辩论收获十分丰富。

当然,如果“鹅湖之会”也只是就此不欢而散,两派从此结仇,那么确实不足以名垂青史,难能可贵的就是,尽管双方互相容不下学术上的观点,但依然大度地包容了对方。

“鹅湖之会”的学术争论是没有结果的,谁赢谁输,孰好孰坏并没有定论,但800多年前的这场辩论,却实现了“我不同意你的说法,但我誓死捍卫你说话的权利”的承诺。

后来朱熹还请“持不同学见者”陆九渊到白鹿洞书院讲席,当陆九渊讲到《论语》“君子喻于义,小人喻于利”一章时,朱熹大为感动,说:“我应当和学生们一同恪守,不忘陆先生的训诫(熹当与诸生共守, 以无忘陆先生之训)。”朱熹还请陆九渊把他的讲词写了下来,这就是著名的《白鹿洞书院讲义》,并亲自作跋。

鹅湖之会后的第六年,宋淳熙八年(1181年)春天,陆九龄病故,陆九渊请朱熹替兄长写墓志铭,并到江西南康(朱熹时任南康太守)登门拜访,两人还一同泛舟湖上,相聚甚欢。

宋绍熙三年(1193年),另一位主辩手陆九渊去世,朱熹闻此噩耗,率领门下弟子到寺院设灵位祭奠,哭得肝肠寸断。

在中国哲学史上,朱熹和陆九渊都是当时的巨擘,他们一方面坚持自己的学术主见,另一方面,前辈也不以位分之尊强迫年轻人改弦更张,而是充分尊重其学术自由,兼有提携之意。尤为可贵的是,尽管互为“学敌”,却彼此欣赏,私交甚笃,演绎了坦坦荡荡的君子之度和儒者风范。“鹅湖之会”被载入历史,理所当然;鹅湖书院跻身江西四大书院,实至名归。

好的读物

铅(yan)这个写法值得学习。为作者点赞!

春木之芒

其一经不明就是对此最好的证明[呲牙笑][呲牙笑][呲牙笑]

春木之芒

其中的后者更是不学无术甚至废学反知[呲牙笑][呲牙笑][呲牙笑]

春木之芒

当下究竟又是哪些人在跟着叫喊着所谓的三不朽呢?[呲牙笑][呲牙笑][呲牙笑]

春木之芒

难道时人不比今人看得清楚?[呲牙笑][呲牙笑][呲牙笑]

春木之芒

而且从来都没有说明白过[呲牙笑][呲牙笑][呲牙笑]

春木之芒

明亡而止还不算速朽吗?[呲牙笑][呲牙笑][呲牙笑]

春木之芒

而今人又何以被猪油蒙蔽了双眼呢?[呲牙笑][呲牙笑][呲牙笑]

春木之芒

据此以观,传说中其所谓的三不朽真不知到底该从何说起?[呲牙笑][呲牙笑][呲牙笑]

春木之芒

2015年以前从未有过这种事[呲牙笑][呲牙笑][呲牙笑]

春木之芒

无论是那位陆九渊还是那位王阳明都应该作如是观[呲牙笑][呲牙笑][呲牙笑]

春木之芒

秀才遇到兵有理说不清[呲牙笑][呲牙笑][呲牙笑]

春木之芒

毕竟没读过几本书[呲牙笑][呲牙笑][呲牙笑]

春木之芒

那等于在说那个王朝一结束,其本人也便紧跟着完蛋了[呲牙笑][呲牙笑][呲牙笑]

浮云

惺惺相惜!

春木之芒

终其一生,最多不过只是在拿一部大学尤其是其中之所谓的格物来说事而已[呲牙笑][呲牙笑][呲牙笑]

春木之芒

而且说是速朽还差不多[呲牙笑][呲牙笑][呲牙笑]

春木之芒

凡是此前接受过高等教育的对此都会有印象[点赞][点赞][点赞]

用户14xxx89

儒学就是从那时候开始慢慢变味了吧

春木之芒

绝怜高处多风雨,莫到琼楼最上层[呲牙笑][呲牙笑][呲牙笑]

春木之芒

以前的所有教材上也不是这么讲的[呲牙笑][呲牙笑][呲牙笑]

春木之芒

无知的庸众[呲牙笑][呲牙笑][呲牙笑]

春木之芒

并因此而难免不不学无术甚至废学反知[呲牙笑][呲牙笑][呲牙笑]

春木之芒

而且这又如何不是一种新常态非常态或反常态?[呲牙笑][呲牙笑][呲牙笑]