导语

每当公众人物经历重大人生事件时,他们的反应和行为往往成为舆论关注的焦点。最近,小S在大S去世后的反应引发了广泛的争议和讨论。这种反应不仅挑战了公众对悲伤表达的传统理解,也引发了关于丧失、文化差异及个人情感表达的更深层次的思考。在这篇文章中,我们将深入探讨小S的行为以及背后可能的原因,并结合汪小菲以往的言论,进一步解析这一事件引发的多元声音。

小S的庆祝式反应:冷漠还是积极?

小S在大S追思会上表现出的“庆祝”行为令人震惊。许多人认为这是一种对悲伤的不屑一顾,甚至是幸灾乐祸。但仔细分析后我们发现,这或许是一种积极面对生活的表现。毕竟,大S生前曾希望亲友们不要因她的离开而感到悲伤。小S是否在用一种特定的方式来尊重大S的遗愿呢?

小S的反应也可能是源于个体差异。每个人处理悲伤的方式各不相同,有些人选择内敛和沉默,而另一些人则以活泼和庆祝来表达对生命的敬畏。这种差异在某种程度上反映了文化背景和个人性格的影响。对于那些习惯于开放表达情感的人来说,小S的行为可能更容易被理解。

公众人物在面对亲人去世时常常承受巨大的舆论压力。小S作为一个被大众熟知的面孔,她的一举一动都被放大审视。这样的情境下,她的真实情感可能不易展现,甚至被误解。因此,公众需要对她的行为给予更多理解与包容。

我们也必须意识到,舆论对小S行为的批评可能源自于对悲伤表达方式的传统期待。社会普遍倾向于将哀悼视为沉重、低落和严肃的过程,而小S的表现打破了这一常规。这种打破可能会引发部分人的不适,但也同时为我们提供了重新思考悲伤和丧失的机会。

汪小菲的批评与社会预期

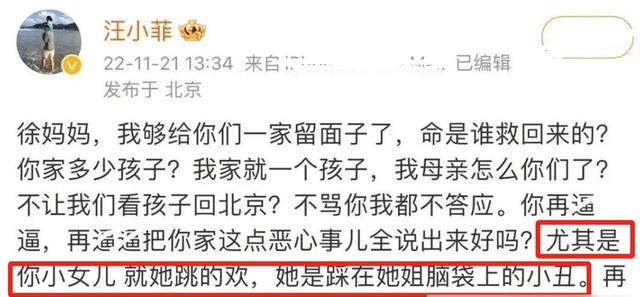

汪小菲对小S表现出的批评也引发了不少讨论。他的言论直指小S缺乏对大S去世的悲伤情绪,暗示小S可能对其苦难抱有幸灾乐祸的心态。这种批评从某种程度上反映了社会对于悲伤表达的传统预期。

在我们的文化中,悲伤通常被视为一种必须表现出的情感状态,用以显示对逝者的尊重和怀念。这种观念在某种程度上限制了个体在面对丧失时的真实表达。汪小菲的批评正是基于这种文化预期,认为小S应该表现出更多悲伤,而非庆祝。

事实上,汪小菲的批评也揭示了一种普遍存在的误解:即认为悲伤必须以特定方式表现出来。正如前面所述,每个人对悲伤和丧失有不同的体验和应对方式。在这个过程中,公众人物尤其容易成为舆论攻击的目标,因为他们的一举一动都被关注。

汪小菲和其他批评者可能忽视了小S行为背后的复杂性。小S在面对家庭巨变时,可能采用了一种自我保护机制,通过表面的轻松来掩盖内心的痛苦。这样的行为并非冷漠,而是一种应对策略。因此,我们在批评之前,可能需要更多地考虑他人的立场和情感状态。

文化差异与个体表达

在全球化日益加深的今天,文化差异在悲伤表达方面尤为显著。在一些文化中,悲伤被认为是需要公开展示的,而在另一些文化中,私人空间和内向处理更为被接受。这种差异使得我们在解读他人的情感表现时,必须更加谨慎与包容。

小S的行为在一些文化背景下被视为不合时宜甚至是冒犯,但在另一些背景下,这可能被解读为一种勇敢和正面的生活态度。毕竟,每个人都有权选择如何面对自己的情感,无论是公开宣泄还是私下处理。

值得注意的是,公众对于个体表达方式的理解往往受限于自身经验。这意味着,当我们看到不符合自己期待的行为时,容易产生误解和偏见。对此,我们需要培养更多跨文化理解能力,以便更好地接受和尊重他人的情感表达方式。

面对这样的挑战,我们可以从教育入手,加强对多文化背景下情感表达方式的认识和理解。这不仅能帮助公众更好地理解像小S这样的个体行为,也能促进社会在面对类似事件时更加宽容和包容。

公众人物与私人情感

公众人物在处理私人事务时常常面临来自各方的审视和压力。在小S与大S的事件中,我们看到她作为一个公众人物如何在私人悲痛与公众期待之间挣扎。这种挣扎不仅影响她的情感表达,也影响公众对她行为的解读。

公众人物的一举一动都被放大,任何不符合社会期待的行为都可能引发轩然大波。在这样的环境下,公众人物往往难以真实展现自己的情感状态,因为他们必须在私人情感与公众形象之间找到平衡。

尽管如此,公众人物也有权选择自己的情感表达方式,不应该被强加传统或文化上的期待。在这个过程中,社会应给予他们更多理解与支持,而不是一味批评。这不仅能帮助公众人物更好地面对私人问题,也能促进社会对个体差异的接受和包容。

我们也应该反思,在面对他人情感表达时,我们是否过于关注他们的行为,而忽视了他们背后的情感需求。通过改变这种关注方式,我们或许能更好地理解他人的处境,并给予他们真正需要的支持和关怀。

结语

小S在面对大S去世后的反应引发了广泛争议,这是因为我们对于悲伤和丧失有着不同的文化理解和个人期望。在这个过程中,我们看到了公众人物如何在私人与公之间挣扎,以及社会对于个体差异接受程度的不足。未来,我们希望看到一个更加包容和理解的社会,在面对他人情感表达时,不再是简单地批评,而是更多地倾听和理解。在生活中,每个人都有权选择自己的方式来面对生活中的挑战,无论是悲伤还是喜悦。让我们学会尊重这种多样性,共同创造一个更为温暖和谐的社会环境。